El prión está también detrás de un tipo de insomnio en humanos denominado Insomnio Familiar Fatal (FFI, por sus siglas en inglés), que viene a ser exactamente lo que el mismo término sugiere: una incapacidad hereditaria para pegar ojo aunque sea unos minutos y, por tanto, una condena a muerte segura imposible de corregir desde que hace dos siglos se conocieran los primeros casos. Ese es el tiempo que llevan varias generaciones de italianos de una misma prole conviviendo aterrados –y en buena medida escondidos– con el momento en que, por lo general una vez cumplidos los cincuenta años, a una noche en blanco le suceda otra y luego otra y así hasta que el cuerpo, después de mucho suplicio y algo más de un año, dice basta y consigue descansar… eternamente.

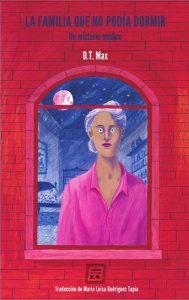

Esa familia, La familia que no podía dormir, oriunda de la región norteña del Véneto, es la protagonista del libro escrito por el periodista estadounidense D.T. Max, una de las firmas del New Yorker y un excelente divulgador dispuesto a no dejarse un dato de interés en el tintero. En su crónica da cuenta del reguero de víctimas que han provocado las enigmáticas enfermedades priónicas y recoge el testimonio de sus allegados así como de las investigaciones que han tratado de comprender cómo actúan estas proteínas (se convierten en patógenas al deformarse una de ellas y entrar en contacto con otra y así en una reacción en cadena) y de dar aún sin éxito con un remedio a tanto sufrimiento. El mes pasado el suplemento de salud del diario Abc, en un reportaje sobre los trastornos del sueño, refería 71 casos de Insomnio Familiar Fatal en España y recogía la declaración de un paciente que da la medida exacta del horror: “No tengo miedo a morir, sino a la manera de hacerlo”.

Cuando uno lleva más de tres días sin dormir lo normal es que predominen los movimientos y conductas más extrañas. Tan es así que el primer y errado diagnóstico suele ser un serio problema de alcoholismo. Hay en la deformación de estas malditas proteínas que desencadenan la enfermedad un motivo de interés personal para el autor de libro. D.T. Max está afectado por un síndrome lejanamente relacionado con los priones y que le provoca atrofia muscular y muchas dificultades para mantener el equilibrio. Es, por tanto, parte “interesada” y finalmente incluida en la narración: él, como tantas personas potencialmente afectadas por una enfermedad priónica, devora y se esfuerza por entender cualquier novedad sobre la materia, deseoso de saber si algún científico está en el camino de resolver el misterio de estas proteínas mal plegadas en las células del cerebro que se comportan como lo hacen los virus o las bacterias pero que no responden a los tratamientos y que además –caso único– pueden adoptar la forma genética, la infecciosa y la accidental o esporádica.

Sin embargo, sí hay un elemento común a todas las víctimas. Da igual que sea una vaca que pasta en tierras inglesas o una joven estudiante estadounidense. El resultado de la autopsia arroja siempre una fotografía parecida. El tejido cerebral refleja multitud de agujeros, de áreas en las que todas las células han muerto como si allí se hubiera producido una explosión o hubiera sido objeto de una ráfaga de disparos con una escopeta del calibre 22, como dijo alguien que tuvo acceso a la radiografía de un familiar fallecido enfermo de Creutzfeldt-Jakob.

Si bien las enfermedades priónicas afectan a un porcentaje muy pequeño del total del la población, su resolución podría beneficiar a una cifra infinitamente mayor. “Los males de Parkinson, de Alzheimer y muchas otras enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares no son resultado de infecciones convencionales ni respuestas del sistema inmunológico, sino de un mal plegado de proteínas similar al de las enfermedades priónicas”.

Sumemos a esto último que los científicos más relevantes en esta carrera por desvelar y dar una solución a este misterio médico poseen no solo un acreditado talento investigador sino también un ego considerable que alimenta felizmente la búsqueda y que les lleva también a veces a anunciar recetas milagrosas con más alegría de la aconsejable. Son los casos de Carleton Gajdusek, que estudió a partir de la década de los cincuenta una tribu de Papúa Nueva Guinea afectada por una enfermedad priónica conocida como kuru; o años después Stanley Prusiner, que identificó por fin la dichosa proteína y la bautizó con el nombre de prión; los dos fueron reconocidos con el Premio Nobel. D.T. Max celebra las luces de tan encomiables esfuerzos sin ahorrarnos las sombras al detalle tanto de Gajdusek, un tiempo a la sombra por pedófilo y ya fallecido, como de Prusiner, odiado por sus maneras altivas de rockstar de congreso en congreso.

Los que creen que las neurociencias ofrecen hoy por hoy el material más fascinante entre las obras de divulgación científica tienen en este libro un motivo más para cargarse de razón.

La familia que no podía dormir. Un misterio médico

La familia que no podía dormir. Un misterio médico

D.T. Max

Editorial Libros del K.O.

Traducción: María Luisa Rodríguez Tapia

380 páginas

23,90 euros

La familia que no podía dormir. Un misterio médico

La familia que no podía dormir. Un misterio médico