Winfried Georg Maximilian Sebald, W. G Sebald o, como le gustaba que le llamaran sus amigos y alumnos, Max, había nacido en mayo de 1944 en Wertach, una aldea de los Alpes de Allgäu, en Baviera, Alemania. Estudió en el cercano y pequeño pueblo de Sonthofen, y dejó su país muy joven, en 1965. Siempre tuvo una relación ambivalente con Alemania, y recuerda su infancia en un ambiente opresivo, marcado por las huellas de la guerra, y la relación de sus compatriotas, entre el silencio y la culpa, con aquella desgracia. Sentía, ha escrito, como si “desde aquellos horrores que no viví, cayese sobre mí una sombra de la que nunca he salido”.

Después de un breve paso por Suiza, se instaló en Inglaterra y acabó viviendo en Norwich y enseñando Literatura en la Universidad de East Anglia. “Mi medio es la prosa, no la novela”, había dicho, y por eso su trayectoria literaria la componen libros híbridos en los que conviven ensayo, ficción, autobiografía y crónica. En ese diálogo entre géneros, en ese paso radical en un nuevo modo de narrar, encontramos, además de desarraigo y melancolía, la bellísima y límpida prosa de Sebald, sus digresiones, sus saltos en el tiempo, las fotografías enigmáticas, la cautivadora voz del narrador, la atención a lo aparentemente pequeño y marginal; y –en cada uno de sus libros– el propósito ético que lo anima.

Pocos meses antes de su muerte había publicado Austerlitz, en España algo después (Anagrama, 2001) en magnífica traducción de Miguel Sáenz.

Austerlitz

“Un libro debe ser un hacha que rompa el mar helado que llevamos dentro”. Cuánta verdad, aunque se haya convertido en un cliché, encierra esa afirmación de Kafka, y cómo responde Austerlitz a esa aspiración.

Es probable que sea el libro que, en su obra, más se acerca a lo que es una novela. El narrador nos cuenta la vida de Jacquot Austerlitz, al que conoce en Amberes una mañana de junio de 1967, comenzando, con una conversación sobre arquitectura, una relación que cesa y se reanuda, a veces solo por puro azar, a lo largo de los años, en Lüttich, Bruselas, Lieja, Londres, París o en una travesía nocturna por el Canal de la Mancha.

Austerlitz, profesor en un instituto de Bloomsbury le va contando, junto a “ciertas historias apócrifas”, aspectos de su vida, de sus viajes, de sus estudios, hasta que –tras un encuentro casual en un hotel de Londres– le desvela su sorprendente y terrible historia: la de un niño de cuatro años al que, en 1939, sus padres, a los que ya no volvería a ver, envían a Gran Bretaña para protegerlo del terror nazi.

En Gales el niño empieza una nueva vida, en otro idioma, con otro nombre, en una casa en la que “reinan el frío y el silencio”, acogido por el predicador Emyr Elias y su esposa Gwendolyn, y va olvidando sus orígenes. Solo en la adolescencia sabrá la verdad y empezará una búsqueda obsesiva para saber cuál fue el destino de sus padres, un peregrinar por las zonas en penumbra de la memoria, también de la memoria de Europa, que lo sitúa fuera del tiempo (“cuáles serían las orillas del tiempo”, se pregunta, si el tiempo fuera como creía Newton un río) y lo lleva a un profundo dolor

no sé describirlo, era un desgarramiento lo que sentía en mí, y vergüenza y pesar o algo totalmente distinto de lo que no se puede hablar porque faltan palabras

Los años van pasando, y solo la escritura y la lectura y algunas, muy pocas, personas lo rescatan del sentido de rechazo y aniquilación que siempre ha sentido; la verdad que va descubriendo es insoportable y va siendo consciente de la oscuridad de su vida y de la inutilidad de cualquier intento de restitución.

La oscuridad no se desvanece sino que se espesa al pensar lo poco que podemos retener, cuántas cosas y cuánto caen continuamente en el olvido, al extinguirse cada vida, cómo el mundo, por decirlo así, se vacía a sí mismo, porque las historias unidas a innumerables lugares y objetos (…) no son oídas, descritas ni transmitidas por nadie

Vértigo, Los emigrados, Los anillos de Saturno

Antes de Austerlitz, Sebald ya había publicado tres obras espléndidas. Vértigo, de 1990, fue la primera de ellas, cuatro relatos en los que late el amor, la literatura y la enfermedad. En el primero de ellos vemos a un jovencísimo Stendhal participando en una travesía legendaria por los Alpes y, años después, decidido a convertirse en el mejor escritor de todos los tiempos, y sabremos de aquella “rama muerta” que “acaba siendo una alegoría del crecimiento del amor en las minas de sal de nuestra alma”.

Italia, Kafka, Austria, el sanatorio Riva, la pena, el desvarío mental, y, finalmente, el “ritorno in patria”, el regreso del autor/narrador a Alemania, el paseo por el pequeño pueblo de su infancia a esa hora del mediodía que era la de “las casas abandonadas”, la sombra de la guerra y la destrucción, el vértigo de la vida y la amenaza del olvido.

Alguien escribió que todo exilio está lleno de rastros perdidos. Los emigrados (1992) es la historia de rastros perdidos, de vidas rotas, cuatros relatos independientes con la emigración como punto común: las vidas del doctor Selwyn, de Paul Bereyter, de Ambros Adelwarth y de Max Ferber.

Selwyn emigró, “sentado en lo más alto de un carromato”, de un pequeño pueblo lituano, y luego tomó un tren y más tarde un barco, y llegó a un puerto que creyó, como todos, que sería el de Nueva York, la ciudad soñada, pero aquello era aún Europa, era el puerto de Londres. Allí, como en un sueño, conoció el idioma y conoció el amor, pero la nostalgia le embarga, y a fines de un verano se quita la vida con “una bala de su escopeta de caza”. También se quita la vida Paul Bereyter, un hombre ejemplar, que fue profesor del narrador/Sebald, al que el Tercer Reich había privado no solo de su condición de maestro, y que vivía sumido en el dolor y el desconsuelo.

Uno de los textos más bellos, no solo del libro sino de toda de la obra de Sebald, es el que cuenta la historia de su tío abuelo, Ambros, que “jamás tuvo algo así como una infancia”, que dejó su país en tiempos “en los que no había manera de salir adelante en Alemania”, que irradiaba elegancia y hablaba un lenguaje literario. Alguien de cuya vida el narrador va sabiendo más y más, a partir de un álbum de fotos, de una agenda antigua y de las palabras de otros miembros de su familia.

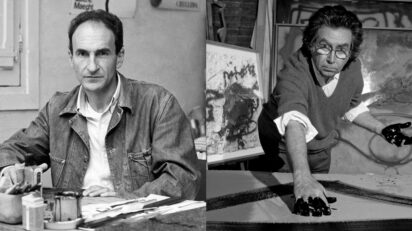

El texto sobre el pintor Ferber, que cierra Los emigrados, tiene mucho sobre la vida del propio Sebald, y también sobre el horror del nazismo, la sensación “de que se ha parado el corazón del mundo”. El narrador se confiesa superado por la historia de Ferber, contarla le parece no solo “una empresa sumamente penosa” sino también un motivo para cuestionarse el oficio de escribir.

En el inicio de Los anillos de Saturno (1995), el narrador cuenta que en agosto de 1992 emprendió un viaje a pie a través del condado de Suffolk, al este de Inglaterra, “con la esperanza de poder huir del vacío que se estaba propagando en mí después de haber concluido un trabajo importante”. A partir de ese viaje y de las notas que va tomando, a las que pone fin el 13 de abril, y no parece –nos dice– azar que sea precisamente en esa fecha, de 1995, nace el libro que leemos: un caminar por senderos perdidos, pequeños pueblos, campos solitarios, también un caminar por el pasado y las fronteras de la memoria. Y, desde Suffolk, el recuerdo de lo que es y ha sido Europa en un siglo de catástrofes sin límite.

Sabremos mucho del médico y naturalista Thomas Browne, que aparece en varios de los 10 capítulos del libro, y acudirán Borges y Chautebriand, y Roger Casement y Joseph Conrad. Y el caminante, imaginamos que a menudo el propio Sebald, va tomando apuntes de lo que observa y de lo que recuerda: una historia sobre su vecino Frederick Farrar y su triste final “un precioso día de mayo”; el motivo por el que Dunwich se convirtió en lugar de peregrinación para escritores; la “relación extrañamente estrecha que existía entre la historia del azúcar y la historia del arte”; la pequeñez de los seres humanos cuando miramos desde las alturas, como pensó una mañana desde el cielo de Holanda; su refugio preferido en Southwold, donde “se puede leer, escribir cartas, estar absorto en los propios pensamientos o, durante la larga época invernal, mirar sencillamente afuera al mar tempestuoso que, de súbito, rompe contra el paseo”.

Un paseo por la historia y la biblioteca de la vida

El 14 de diciembre de 2001 murió un hombre peculiar y un escritor extraordinario. Su vida y su obra se interrumpieron aquel día. Desde entonces han ido apareciendo en España traducciones pendientes, incluyendo escritos que podían haberse convertido en nuevos libros.

En Anagrama, que había publicado sus grandes obras (aunque, excepto Austerlitz, primero las publicó Debate), aparecieron Campo Santo –con varios textos sobre Córcega, en los que está toda la fuerza y la poética del autor, y diversos ensayos sobre literatura y arte–, Del natural –un largo poema narrativo de 1988–, Sobre la historia natural de la destrucción, imprescindible para profundizar en el pensamiento de Sebald y en la actitud de los alemanes, y en particular de la literatura alemana, ante la catástrofe de la guerra y los bombardeos que arrasaron las ciudades del país; y una colección de ensayos sobre literatura, Pútrida Patria (2005), un volumen que recoge ensayos reunidos en 1991 con ese título y otros de 1985 que se publicaron con el de La descripción de la infelicidad.

Siruela publicó El paseante solitario, un delicioso ensayo, breve pero lleno de sugerencias, también familiares y sobre la creación, que contiene un homenaje a Robert Walser, otro caminante vocacional. Nórdica sacó, en una preciosa edición ilustrada, Sin contar, un trabajo de Sebald con el pintor Jan Peter Tripp, colección de pequeños textos muy breves que acompañan los retratos de una selección de profundas miradas (entre ellas, las de Onetti, Proust, Borges, Marías, el propio Sebald, o su hija Anna). Pronto llegará la traducción de Speak Silence, la polémica y esperada biografía de Sebald que ha escrito Carole Angier.

Escribir, dijo alguna vez, “es como pasearse por la historia y la biblioteca de la vida”. Su literatura es una meditación pausada e inteligente sobre la condición humana, y expresa un compromiso radical con la escritura, una escritura que plasma su mundo interior y también la desolación del alma europea. Nos habla de mundos perdidos, de personajes anónimos y de escritores que ama, de destinos individuales y de desgracias colectivas, y –siempre– de los efectos devastadores del tiempo.