De mayor, Roque deseaba ser maestro, como don Mateo. En el pueblo, al niño lo apodaban ‘Platanito’ por un físico que tiraba a escaso, por tener seis hermanos y porque —hasta que tuvo edad de ir a la escuela— pasaba más horas colgado boca abajo de los árboles que en casa, un cuchitril mal ventilado y casi tan angosto como la cuadra en la que su familia mantenía dos cabras, un borrico y media docena de gallinas.

El mote le iba como anillo al dedo, porque bajo su ocre piel —una cáscara dura moteada de lunares y cicatrices— se arrebujaba un interior que viraba de verde a jugoso, de insulso a maduro, en cuanto el chico te otorgaba su confianza; algo que solía hacer con casi todos, pues poseía un corazón candoroso, grande, a juego con unos rizos agitanados en los que habrían deseado construir sus nidos los ruiseñores.

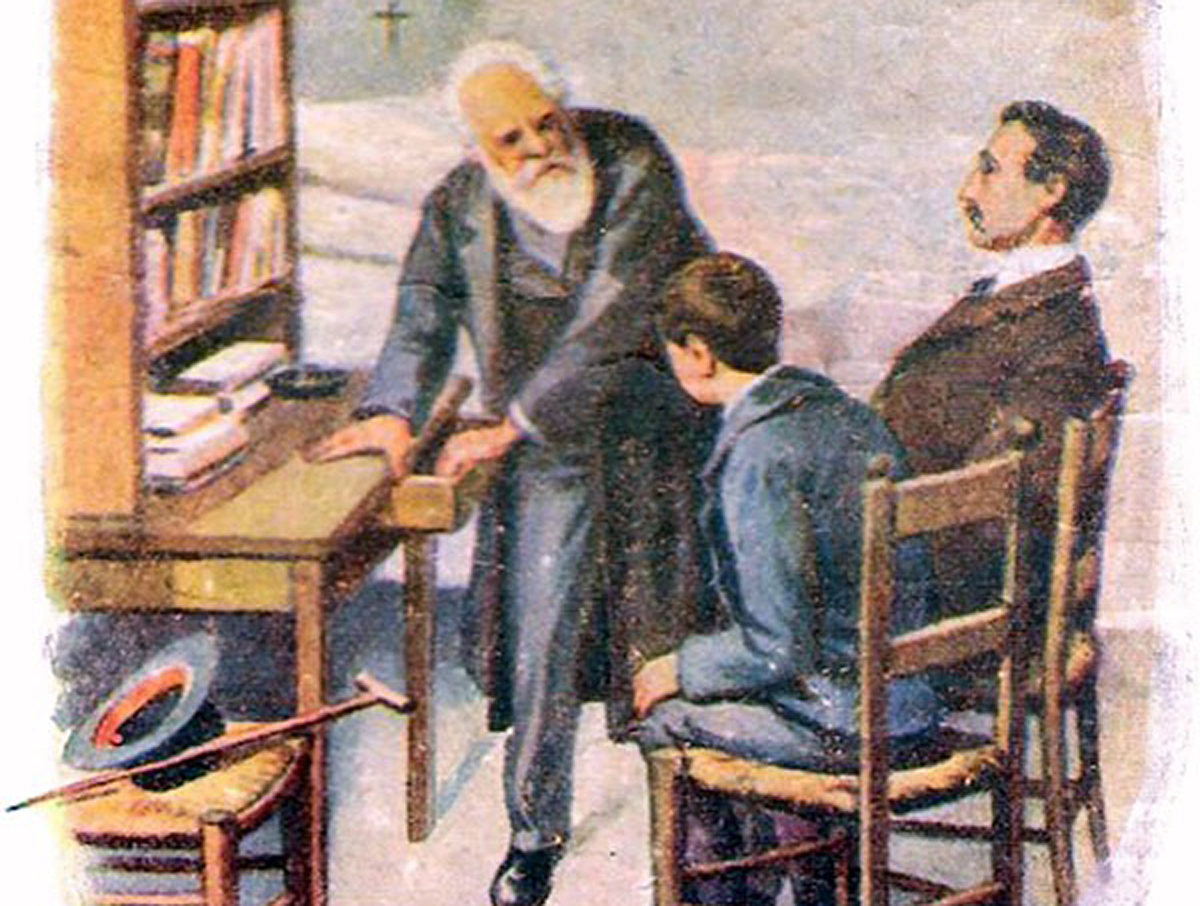

‘El Platanito’ suponía que —como a sus hermanos— en cuanto dominara las cuatro reglas y fuera capaz de leer y escribir de corrido, su padre lo sacaría de la escuela y lo obligaría a escoger entre marchar a la capital a colocarse de lo primero que saliera o labrar las tierras cimeras de la lastra, las más alejadas del pueblo, pero también las únicas capaces de rendir media fanega de garbanzos. Así sería su futuro. Sin embargo, Roque no se resignaba a tener un destino prefijado; desde que pisara por primera vez la escuela, su ilusión fue convertirse en don Mateo: ser tan miope como él y tener unas gafas de pasta tan redondas como las suyas, corregir los deberes escolares con tinta azul de pluma estilográfica y sacar del estante del único armario con cerradura de toda la escuela su desgastado ejemplar de Corazón, levantarlo a la altura de su cara hasta colocarlo junto a sus ojos, mostrarlo como hacía el cura con la hostia consagrada y dar a sus alumnos la inmensa alegría de anunciar que estaban en la hora de lectura donde, uno por uno, todos leerían tres o cuatro párrafos.

Alguna noche, Roque escuchaba a sus padres discutir sobre su futuro. Madre estaba de su lado, pero también entendía las razones de padre: en casa no sobraba nada y no podían permitirse que él dejase de sumar, por poco que ello fuera, y lo liberasen para estudiar y que llegara a ser maestro.

En el pueblo, la tarea de pastor era comunal, circulaba de casa en casa. Y una ley no escrita establecía que los domingos y otros días sin escuela el turno correspondiese a los más menudos de cada familia. Cuando le tocaba, Roque amanecía con el sol para recoger las cabras de todo el pueblo en un recorrido siempre idéntico. Primero las del alguacil, luego las de las cinco casas de la cuesta del pilón, después todas las de la calle de la iglesia y, por último, las de la tía Enedina, la sacristana, que siempre lo esperaba con unas cuantas almendras garrapiñadas. Puesto que ser el mejor en la escuela suponía el premio de poder llevarse a casa Corazón, al final de cada semana Roque se esforzaba aún más que de costumbre y, los viernes que lo conseguía —que eran casi todos—, metía con mimo el libro en el morral para llevarlo en procesión hasta los prados, donde —mientras las cabras ramoneaban— él disfrutaba con las andanzas del ‘pequeño escribiente florentino’, del ‘tamborcillo sardo’ o viajaba con Marco en busca de su madre de ‘los Apeninos a los Andes’. Lejos del pueblo, en los pastos frescos, se veía a sí mismo en un aula del futuro, como un émulo de don Mateo. Para ensayar, tomaba la lección de geografía a sus propias cabras, preguntaba la tabla del nueve a las del tío Simón, sin duda las más listas del pueblo, y explicaba al rebaño entero la historia de Viriato, el pastor lusitano pesadilla de los romanos invasores que fue traicionado por sus lugartenientes; «Roma no paga traidores», le decía al pobre Veloz, su perro pastor, que lo miraba con la cabeza ladeada, tan metido en su papel, como si verdaderamente esperase recibir las monedas prometidas.

Tanto anhelaba Roque ser maestro que comenzó a pedírselo a los trasgos. No lo hizo al cielo pues recelaba de las sotanas desde que el cura criticase en público —en la misa del gallo, nada menos— a don Mateo por no pisar la iglesia. Por contra, su abuela Juliana siempre hablaba bien de los duendes, «seres con los que —si no los tratas a patadas, te llevas bien con ellos y no los avergüenzas al mandarlos que cojan agua en una cesta— puedes conseguirlo casi todo».

Y así fue como, una mañana de domingo, un trasgo vestido con montera de pico y el blusón encarnado de las grandes ocasiones se le apareció a la entrada del pinar subido a un piñonero. Como todo duende que se precie, le dio un buen susto al dejarse caer frente al cortejo que formaban Roque, las cabras y Veloz, siempre alrededor del muchacho y del rebaño.

—Soy tu llave al mundo maravilloso y vengo a concederte lo que más deseas.

A continuación exhibió sus credenciales: se quitó el gorro, dejó sus cuernecillos a la vista y dio la espalda al chico, para que comprobase que también poseía rabo. Después, con esa cojera tan propia de los trasgos de aquellos territorios, se le acercó. Eran de la misma altura y sus caras quedaron enfrentadas. Cuando los aceitunos ojos del muchacho se volvieron tan brillantes como los del trasgo, Roque lo entendió todo, por fin vio la luz.

—Ya sé. Quieres que, a cambio de lo que me otorgues, me pase a tu lado, ¿verdad?, que sea uno de vosotros.

—Ya sabía yo que eras un chico espabilado.

—¿Y qué tendría que hacer?

—Poca cosa. Somos inofensivos; asustar al ganado, romper vajillas, hacer ruido de noche en el desván, cambiar cosas de sitio… travesuras. Tu abuela nos conoce bien, pregúntale a ella.

—No sé…. Deja que me lo piense.

—Si de verdad tanto anhelas lo que puedo concederte, no deberías darle muchas vueltas.

—¡Pues claro que lo deseo!, pero es que no acaba de convencerme eso de tener cuernos y rabo…

Roque, don Roque, ‘El Platanito’ para los más viejos del lugar, ejerció de maestro desde que cumplió los veinticuatro hasta su jubilación. Para llegar a ello, además de hincar los codos, tuvo que agradecérselo a su admirado Don Mateo —que convenció a su propia hermana para que acogiera a Roque en la capital mientras durasen los estudios de magisterio a cambio de ayudarla en la tienda de ultramarinos— y, después, pagar su deuda al trasgo de blusón encarnado y montera de pico. Para ello, Roque tuvo que elegir una familia a la que chinchar después de muerto, algo de lo que se cumplen ahora trece años. Y lo cierto es que no se complicó en exceso, escogió la de su futura hija sin saber aún si la tendría.

Como supondrás —dijo la cuentacuentos a su acompañante de mesa— yo también he enseñado a leer a mis hijos con Corazón, aunque no con un ejemplar tan desgastado como el de la escuela de mi padre. En estos años, mi familia ha soportado bien las bromas del duende Roque y de algunos de sus amigos, otros trasgos que se invitan sin avisar en fiestas familiares y fechas señaladas. En esas ocasiones, los duendes abren la nevera y no la cierran, descuelgan cuadros, apuran los culos de los vasos de vino al marcharse los invitados y dejan migas de pan dispersas por los sillones. Pero no nos importa. De hecho, mi familia lleva muchos años acostumbrada a convivir con duendes; concretamente desde el día en el que mi abuela, la madre del ‘Platanito’, prometiera a don Mateo que sería capaz de lo que hiciera falta para que su hijo Roque pudiese cumplir sus sueños.

Al acabar la historia, llamé al camarero. Le pedí que me cobrara el café y también lo que hubieran tomado mis vecinas. Sin esperar a que trajera el cambio, me levanté, saludé a la hija de don Roque —que me miró con desprecio, convencida de que era un descarado— y me marché a una librería a comprar un ejemplar de Corazón, un tesoro que recuerdo haber tenido y que debí perder en alguna mudanza.

Más sobre el III Premio de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruiz

hoyesarte.com, primer diario de arte y cultura en español, convoca la tercera edición del Premio Internacional de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruiz, que incluye un primer galardón dotado con 3.000 euros y un segundo reconocimiento dotado con 1.000 euros. Además se establecen dos accésits honoríficos.

Los trabajos, de tema libre, deben estar escritos en lengua española, ser originales e inéditos, y tener una extensión mínima de 250 palabras y máxima de 1.500 palabras. Podrán concurrir todos los autores, profesionales o aficionados a la escritura que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad y lugar de residencia. Cada concursante podrá presentar al certamen un máximo de dos obras.

El premio constará de una fase previa y una final. Durante la previa, cada semana el Comité de Lectura seleccionará uno o más relatos que, a juicio de sus miembros, merezca pasar a la fase final entre todos los enviados hasta esa fecha. Los relatos seleccionados se irán publicando periódicamente en hoyesarte.com. Durante la fase final, el jurado elegirá de entre las obras seleccionadas y publicadas en la fase previa cuáles son las merecedoras del primer y segundo premio y de los dos accésits.

¿Quiere saber más sobre el Premio?

¿Quiere conocer las bases del Premio?

Fechas clave

Apertura de admisión de originales: 10 de enero de 2022

Cierre: 24 de junio de 2022

Fallo: 10 de octubre de 2022

Acto de entrega: Último trimestre de 2022