En casa decidí subir por el ascensor; estaba harto, como tantas otras veces, de seguir sus manías. Me quedé con la ganas de preguntarle por qué había cogido aquellos títulos de la librería del profesor Bell. Me di una ducha y me quedé un rato en mi cuarto, con el único objetivo de no tener que cruzarme con Mendoza. Cuando se me pasó el cabreo fui al salón y allí seguía él, con el papel que se había traído de casa de Matilde y una torre de libros sobre la mesa del comedor. Además de los que había traído de casa de Matilde, sobre la mesa había amontonado ocho o diez de sus propios libros. Dejó de escribir cuando me oyó, se dio la vuelta y me saludó.

–¿Qué tal, Santi? ¿Se te ha pasado? Anda, no te enfades, ya sabes cómo soy.

–Joder, Ernesto, eso no me vale. Si eres un maleducado y un gilipollas y lo sabes, cambia, coño, haz algo por cambiar.

–Bueno, cariño, vamos a resolver esta primera crisis: intentaré ser un poco más educado en el futuro –me miró como un cordero degollado, sacó un porro de un paquete de tabaco arrugado y se lo encendió; inmediatamente me lo pasó–. Anda, toma, y échame una mano con esto.

Me acerqué con el poco resquemor que me quedaba, tomé el canuto, le di una profunda calada y eché un ojo a lo que Mendoza estaba escribiendo y le pedí que me enseñara la segunda carta del profesor Bell. La cogí y leí lo siguiente:

FJBP QNHB QIZP EGWC DJG

JWNW FPGC ITCZ VZTO JGXH VCVR RHJ

–¿Es de nuevo el cifrado César?

–No, el resultado no tiene sentido. Y no me ha cuadrado con ninguna otra clave de sustitución. Además, tiene toda la pinta de ser un cifrado con algoritmo stream. Se trata de que cada letra tiene un valor numérico: la A es 1, la B es 2 y la Z es 26 o 27, dependiendo de si tenemos en cuenta la Ñ o no. Al estar en grupos de cuatro letras, nos dice que la clave es una palabra de cuatro letras. A cada letra le tenemos que sumar la letra correspondiente a su clave. Por eso le pregunté a la chica por alguna palabra que le recordara a su abuelo, imagino que el profesor Bell quería que la clave sólo la supiera su nieta.

–No entiendo nada, macho, nada de nada. Números, letras, claves…

–Mira, es más fácil de lo que parece. Imagina que quieres escribir tu nombre cifrado con este sistema. Primero escribimos tu nombre –y escribió “Santiago Lucano” –. Y a continuación trasladamos las letras a su valor numérico –y escribió debajo la siguiente serie de números: 19 1 14 20 9 1 7 15 12 21 3 1 14 15.

–Ya me he perdido –le confesé.

–Dibujaré una tabla de equivalencias para que me sigas –y dibujó lo siguiente:

–¿Ves? La S es 19, la A es 1, etcétera.

–Vale, vale, entiendo. Pero lo que el profesor Bell escribió fueron letras, no números.

–Claro, Santi, porque aplicó una clave para cifrar el mensaje. Elige una palabra de cuatro letras.

–No sé –contesté dubitativo–, ¿casa?

–Bien, “casa” nos vale. Pues ahora le sumamos a cada grupo de cuatro letras el valor de la clave –y cuando terminó de escribir leí lo siguiente:

–Y ahora simplemente hay que volver a convertir los números en letras.

Comencé a escribir: el 22 era la V, el 2 era la B, el 33… ¿el 33?

–Ah, es cierto, Santi. Cuando pasa de 26 empezamos desde el 1 otra vez. El 27 volvería a ser la A, etc. Así que el 33 sería la G.

Finalmente, el resultado de mi nombre con la clave CASA resultó ser, en grupos de cuatro letras, el siguiente mensaje cifrado:

![]()

–Vale, vale –dije emocionado–. Cómo mola, entonces ya sabemos lo que escribió el profesor Bell…

–No, joder, no, porque no sabemos la clave. He probado con LUNA y la primera frase queda clara, pero la segunda no tiene sentido. Mira, esto es lo que he sacado, a ver si te dice algo.

–¿Qué es esto?, ¿un examen? ¿Vas a descojonarte cuando diga alguna estupidez mientras tú ya sabes lo que quiere decir?

–No, hombre, no. No seas tan susceptible. Estoy un poco atascado. Échale un vistazo.

Mendoza había hecho las siguientes anotaciones:

–Todo está en los libros… ¿no?

–Sí, es lo que te decía, la primera frase está clara. Pero la segunda no tiene sentido para mí.

–Pues imagínate, para mí es como si estuviera en otro idioma.

A Mendoza le cambió la cara.

–¡¡¡Claro!!! Santi eres un monstruo, macho. ¡Claro que sí, en otro idioma! –se levantó, se llevó el papel, se sentó de nuevo en la mesa del comedor, comenzó a escribir y a hacer cálculos matemáticos mientras canturreaba una melodía desconocida para mí.

Me quedé mirándole sin saber qué le pasaba por la cabeza. Pasó un rato, quizás un cuarto de hora. Me quedé mirándole con admiración. ¿Sería capaz de resolver aquel enigma? Al rato se me acercó de nuevo con el papel en la mano.

–Yo no sé inglés, ¿esto te dice algo?

Leí siete grupos de letras:

Jugueteé un poco con las letras hasta que di con el mensaje. En ese instante entendí a mi compañero. La resolución de un enigma no sólo generaba el orgullo del deber cumplido, sino un placer desconocido hasta entonces, una sensación de plenitud extraña y deliciosa.

–Why is a raven like a writing desk?

Ernesto me miró con admiración comedida.

–¿Qué significa? Dime, dime, ¿qué significa eso?

–Algo así como “¿En qué se parece un cuervo a un escritorio?” Por la construcción es una pregunta.

–¡¡¡Ja, ja, ja!!! Sí, señor, este es mi Santiago, ¡¡¡sí!!! –me abrazó como si hubiera marcado el gol de Iniesta en la final del Mundial, aunque en ese momento Andrés Iniesta probablemente debía de ser un niño de 4 o 5 años–. ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? Claro, lo has descubierto. Joder, esta vez te vas a ganar tu comisión pero bien ganada.

–¡Pero no tengo ni idea de en qué se parecen!

–¿Qué más da? Esa pregunta no tiene respuesta.

–Entonces…

–Creo que el profesor Bell nos ha dejado otra pista en un nuevo libro.

Mendoza decidió esperar un par de días para llamar a Matilde, pero su excitación en esas 48 horas fue enorme. Recuerdo que yo tenía un examen de Histología y no pude casi estudiar. También yo quería saber cuál era la siguiente pista. Entre tanto, le pregunté si podía ayudarle con algo más; me dijo que no, que ya le había ayudado mucho y que entonces sólo nos quedaba esperar para buscar la próxima pista en el siguiente libro. No pude resistirme más a preguntarle por qué había escogido aquellos otros libros de la librería de Matilde.

–Son unas preciosas ediciones de grandes libros. Me sentí como en una biblioteca pública VIP y escogí los que más me apetecía hojear; no creo que tengan ninguna relación con el caso.

Cuando por fin se decidió a llamar a la clienta, Ernesto estaba muy acelerado, como en esas ocasiones en las que se encerraba en su cuarto durante unos minutos y salía transformado. Hablaba atropelladamente y parecía pensar incluso más rápido, como si su boca no fuera capaz de seguir el ritmo de su mente. Caminaba aceleradamente y apretaba los dientes con fuerza.

–¡Nos vamos, Santi! ¡Venga, a casa de Matilde!

Encontré la excusa para no presentarme a un examen para el que no me había preparado. Dejé el tocho de apuntes de Histología y llegamos a la calle Velázquez en menos de 15 minutos, sorteando los coches con habilidad. Subimos las escaleras con rapidez, aunque Mendoza casi nunca se saltaba un escalón, al menos nunca antes de que hubiera contado un tramo de trece seguidos. Matilde nos esperaba en la puerta.

–¿De verdad que lo habéis resuelto? –preguntó nerviosa.

–Sí –respondí yo emocionado.

Entramos en la casa y Mendoza pasó directamente a la biblioteca. Matilde y yo le seguimos. Inmediatamente empezó a buscar un libro en los anaqueles.

–No está en su sitio, debería estar aquí –musitó–. ¿Por qué no está aquí?

–¿Qué libro buscas? –preguntó Matilde.

–Alicia en el país de las maravillas.

–Ah, Alice in Wonderland, lo tengo en mi cuarto.

–Tráigamelo, por favor.

Esperamos un momento y Matilde volvió con un ejemplar antiguo y delicado escrito en inglés. Se lo entregó a Mendoza, que lo hojeó cuidadosamente, con mimo. Se notaba que era una edición con muchos años.

–Pero no es un facsímil –dijo Ernesto sin disimular su admiración–. Es un ejemplar de la primera edición.

–Mi abuelo le tenía mucho cariño a este libro. Me lo leía cuando yo era pequeña.

–Es un ejemplar de coleccionista. Parece increíble el buen estado en el que se encuentra para haberle dado un uso… digamos normal –Mendoza seguía pasando las páginas con extrema delicadeza–. ¿Le gustaban los pájaros a su abuelo? –preguntó súbitamente.

–Eh… –dudó ella–, creo que no…, no especialmente.

–¿Hablaba con usted de pájaros?

–No, no recuerdo nada sobre eso.

–Ya –musitó mi compañero como si se hubiera cerrado inesperadamente una puerta–. Entonces –dijo para sí–, quizás una nueva clave… Quizás un libro… un título sobre pájaros… ¿Sabe usted si su abuelo tenía más libros aparte de éstos? –preguntó volviendo al fin a la conversación.

–En su casa tiene algunos, muy antiguos también.

–¿Podríamos verlos?

–Bueno, su casa está en Cádiz…

–Estoy casi seguro de que el viaje compensará.

El misterio terminó cuando llegamos a la vieja casa de su abuelo tres o cuatro días después. Matilde había dicho que no podía ir a Zahara de los Atunes sin su padre. Además, tenía que encontrar las llaves. Antes de partir, el padre de Matilde, yerno del profesor Bell, había hablado con Mendoza. A pesar de que Matilde le había puesto al tanto de todas las investigaciones, no entendía por qué había que realizar ese viaje. No sé cómo, pero Ernesto le convenció y salimos los cuatro un sábado típicamente otoñal hacia la costa. El trayecto resultó divertido, porque Mendoza se encargó de entretenernos con algunas adivinanzas y curiosidades. Al llegar, Matilde nos llevó directamente hasta el despacho de su abuelo. Alguna lágrima se le escapó; probablemente por los recuerdos de los tiempos compartidos en alguna de aquellas estancias.

–Efectivamente –dijo Mendoza al acariciar con cuidado algunos de los libros que el profesor Bell había guardado allí–, aquí está su fortuna, señorita.

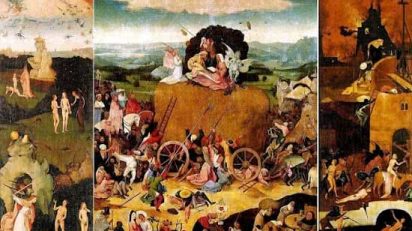

En los correos electrónicos que he intercambiado con Matilde en los últimos días me ha confirmado que con la subasta en Londres de todos aquellos libros de su abuelo un par de años después la familia obtuvo más de 1.000 millones de pesetas. La estrella fue, sin embargo, una pieza única que no salió a subasta. Un intermediario les puso en contacto con la familia Fermor-Hesketh, de gran tradición bibliófila, que adquirió Birds of America, una edición original de John James Audubon, por una cifra escandalosamente alta (Matilde no ha querido revelar la cantidad). Curiosamente he visto que hace unos días hoyesarte.com publicó que Sotheby’s había subastado un ejemplar de este libro por más de 8 millones de euros, la cifra más alta jamás pagada por una obra impresa.

En los correos electrónicos que he intercambiado con Matilde en los últimos días me ha confirmado que con la subasta en Londres de todos aquellos libros de su abuelo un par de años después la familia obtuvo más de 1.000 millones de pesetas. La estrella fue, sin embargo, una pieza única que no salió a subasta. Un intermediario les puso en contacto con la familia Fermor-Hesketh, de gran tradición bibliófila, que adquirió Birds of America, una edición original de John James Audubon, por una cifra escandalosamente alta (Matilde no ha querido revelar la cantidad). Curiosamente he visto que hace unos días hoyesarte.com publicó que Sotheby’s había subastado un ejemplar de este libro por más de 8 millones de euros, la cifra más alta jamás pagada por una obra impresa.

De vuelta en Madrid, nos fuimos a celebrar la resolución del caso a la hamburguesería Donoso y luego nos acercamos al Chapandaz, a tomar unos gin-tonics mientras la mayoría de la gente se envenenaba con eso que llamaban leche de pantera, especialidad de la casa. Los dos estábamos deseando comentar el caso del profesor Bell, pero fue Ernesto el que rompió el hielo:

–Qué cachondo el profesor, eh, Santi. Le podía haber dejado escrito el valor de su colección de libros antiguos. Y en lugar de eso le da unas pistas a la nieta.

–Pues sí, imagínate que no da contigo, se habría quedado sin su fortuna –le dije.

–Probablemente el profesor pensaba que si no era capaz de solucionarlo es que no era una digna heredera.

–Eso es una cabronada. Si quieres a alguien lo suficiente para dejarle tu fortuna, no le haces que tenga que demostrar lo listo que es para conseguirla, ¿no?

–¿Por qué no? –me preguntó Mendoza–. El amor no se corresponde con un estándar, hay muy diferentes formas de demostrarlo y de ejercerlo. Y todas ellas solo dependen de la actuación en cada momento de las sustancias químicas de nuestro cerebro.

–Eso es lo de tu tesis, ¿no?

–Lo puedo demostrar –dijo muy seguro–. El amor y el odio no son más que reacciones químicas. Pero centrándonos en nuestro caso, ¿por qué no puede uno poner las condiciones que quiera para dar algo suyo? Tienes el mismo derecho a querer vender tu casa por el precio que te dé la gana como a poner las condiciones que quieras para amar o para demostrar tu amor, tu cariño… Yo no creo en ninguno de esos sentimientos y actúo en consecuencia. No me enamoro ni odio; si necesito dopamina me la proporcionan algunas sustancias ilegales y no el cosquilleo en el estómago cuando alguien me mira.

–Pero alguna vez te habrás enamorado, ¿no?

Por primera vez vi dudar a Mendoza. Carraspeó, dio un trago al gin-tonic. Y me miró fijamente:

–Todos cometemos errores. Lo importante es aprender, para no volver a cometerlos.

Un par de horas después nos fuimos a casa con bastante más alcohol que sangre en las venas. Desinhibido, en plena exaltación de la amistad, se me ocurrió abrazarle.

–Eres cojonudo, macho –le dije–, eres el tío más listo que conozco.

–Sí, yo tampoco conozco a nadie más listo que yo –respondió con una vocalización penosa.

–La modestia tampoco la conoces, ¿no?

–La modestia no es una virtud, es una puta lacra de los inseguros, los idiotas y los hipócritas –me escupió como si fuera el actual entrenador del Real Madrid.

El próximo domingo, 26 de diciembre, Santiago Lucano publicará en hoyesarte.com la primera parte de El caso de la mujer de los tacones imposibles, tercera aventura de Ernesto Mendoza.