No es oro todo lo que reluce en este tipo de filmes pero hay no pocos lingotes y no se me ocurre mejor guía para encontrar todos esos metales preciosos que sumergirse de lleno o consultar de vez en cuando Visto para sentencia [1] de Alfonso Bueno [2] (Madrid, 1977), su última excursión temática por los géneros tras sus libros dedicados al musical [3], el western [4] o el boxeo [5]. Con más dosis de erudición y entretenimiento que academicismo y exhaustividad, Bueno repasa el celuloide judicial desde el cine mudo (o silente, que diría José Luis Garci) hasta el último gran fenómeno de hace dos días, Anatomía de una caída.

De su mencionado carácter teatral el propio autor nos recuerda la importancia del escenario: “Cuando el ujier pide a los presentes que se pongan en pie es como si se levantase el telón, la disposición del público y las partes procesales recuerdan a la distribución de un teatro, incluso las fases del litigio (alegato de apertura, declaración de testigos y alegatos de clausura, finalizando con el veredicto) se asemejan a los tres actos de una obra dramática”. Desde La pasión de Juana de Arco (1928) de Carl Theodor Dreyer hasta Argentina 1985 (2022) de Santiago Mitre, las películas de juicios no han dejado de evolucionar con más éxito de público que de crítica.

Pero ¿por qué nos enganchan tanto y con tanta rapidez? Seguramente por lo contrario de lo que pensamos: eso de que entramos por un rato en el templo de la verdad verdadera. Así lo cree Justine Triet, la directora de Anatomía de una caída: “Nos gustan porque te permiten inventarte cosas. Ahí está el delirio. El tribunal representado como el lugar donde la verdad no importa. Antes pensaba que era el lugar donde nacía la verdad, pero no es así. Es mas bien el lugar de la ficción, donde cada uno inventa un relato para defender su versión”.

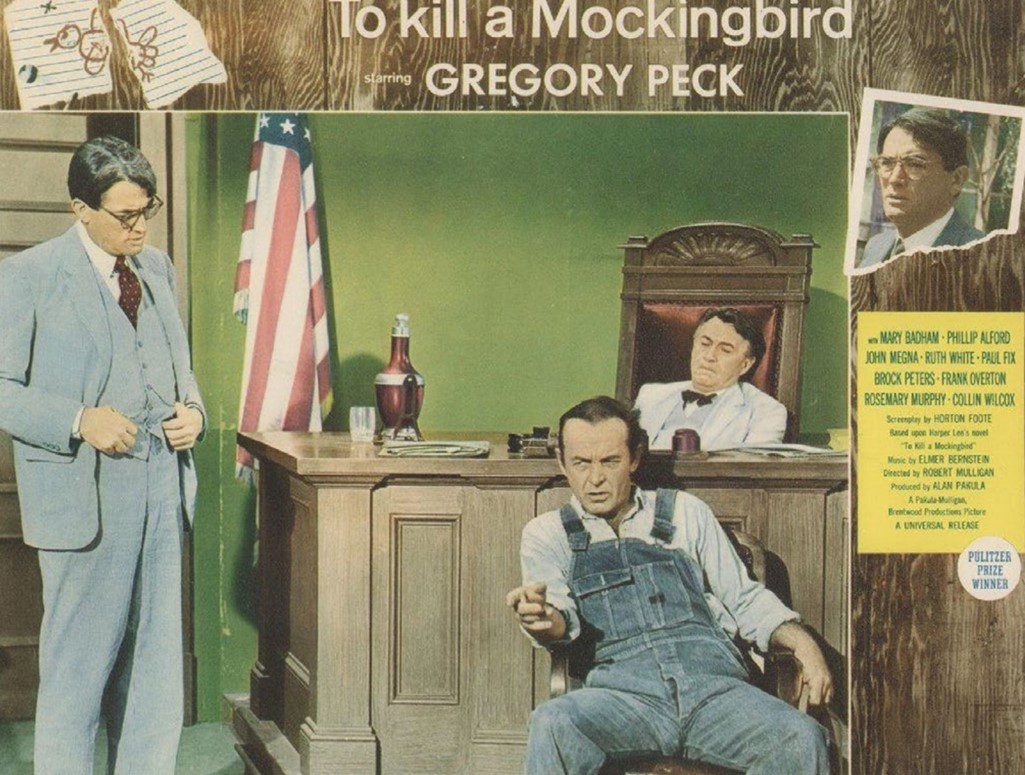

Del libro de Bueno salimos con ganas de descubrir y revisitar muchas cintas antiguas y otras más modernas. También lo cierras convencido de que Henry Fonda o Spencer Tracy tenían un don para bordar sus papeles en esta clase de películas, que no ha habido ni habrá un abogado (incluso un padre) mejor que Gregory Peck interpretando a Atticus Finch (Matar un ruiseñor), que el Óscar que más se merecía Paul Newman era el del abogado borrachuzo y perdedor de Veredicto final o que si hubiera un podio para cineastas en el género judicial nadie ha merecido más subirse al escalón más alto que el gran Sidney Lumet con ocho películas, la mayoría de ellas espléndidas

Bueno acota la edad del oro a la producción estrenada entre finales de los años cuarenta y los primeros años sesenta. Y es difícil llevarle la contraria: en ese periodo las maravillas se suceden, unos con una mirada más cínica, otros más complaciente, otros abiertamente críticos: desde la comedia centrada en la lucha de sexos (La costilla de Adán) a la narrativa más innovadora y luego muchas veces copiada (Rashomon) pasando por el juicio militar (El motín del Caine) o las incursiones de los grandes nombres de la dirección, caso de Alfred Hitchcock (Yo confieso), Stanley Kubrick (Senderos de gloria), Otto Preminger (Anatomía de un asesinato), John Ford (El sargento negro), Fritz Lang (Más allá de la duda), Richard Fleischer (Impulso criminal), Orson Welles (El proceso), William Wyler (La calumnia) o Billy Wilder (Testigo de cargo).

Dicho esto, lo más llamativo de estos años es la irrupción de una generación que viene de la televisión y a la que parece interesarle especialmente el atrezo judicial. Hablamos del citado Lumet (12 hombres sin piedad), de Stanley Kramer (La herencia del viento, Vencedores o vencidos) y del Robert Mulligan de Matar un ruiseñor. El autor no se olvida del cine más allá de Hollywood y analiza buenos ejemplos de Italia, Francia, España o la extinta Checoslovaquia.

Ya en los ochenta y los noventa las películas, el universo de los jueces, fiscales, jurados, acusados y abogados coloniza con éxito notable no solo el cine (Acusados, La caja de música, El misterio Von Bulöw, Presunto inocente, Algunos hombres buenos, Philadelphia…) también la televisión (Juzgado de guardia en broma, La ley de los Ángeles en serio; y solo en España: Coto de caza, Anillos de oro y Turno de oficio). Bueno no pasa por alto el fenómeno Grisham (La tapadera, Legítima defensa) y la influencia de este escritor en este tipo de películas que cada vez se alimentan más de casos reales y se escoran al thriller.

Es muy probable que el mejor cine judicial en lo que llevamos de siglo no lo hayamos visto en pantalla grande sino en la televisión y que sea la historia de un tipo llamado Jimmy McGill que acaba convirtiéndose en Saul Goodman. En Better Call Saul está sin duda nuestro último picapleitos favorito.

Visto para sentencia [1]. Alfonso Bueno. Editorial Diábolo. 322 páginas. 26,55 euros