La pantalla se llena con la figura menuda, enjuta y encorvada de Oleg, nacido en Kiev el 28 de diciembre de 1927. Es una pura arruga su cara que a ratos oculta una melena rubia coronada por una boina que parece de continuo estar a punto de abandonar esa cabeza que se mueve al compás de la música que surge de unas manos enormes, sarmentosas, que a pesar de estar ostensiblemente castigadas por la artritis sacan de las teclas melodías de una particular belleza.

Así lo recoge la cámara hacia la que a veces el artista dirige su mirada, al tiempo que desde una voz atiplada formula frases sobre todo y sobre todos, sin importarle qué piense cada cual y el efecto que en cada cual su discurso provoque: «A estas alturas no me preocupa lo que de mí se piense. Me siento legitimado para decir que este mundo y quienes lo dirigen a menudo me provocan vergüenza», afirmaba a pocos meses de decir adiós a todo.

Desde los primeros pasos

Genio y figura desde los primeros pasos hasta el último suspiro pues, como recuerda Duque, Oleg, considerado desde muy pequeño como niño prodigio, cuando sólo tenía siete años tomó parte en el concurso de piano más importante que entonces se celebraba en la Unión Soviética. Ganó el primer premio que entregaba personalmente Stalin, que también le regaló un piano blanco.

«A raíz de aquello, algún tiempo después fue invitado por el dictador a una casa para artistas en la que se hacían juegos. Entre ellos un concurso en el que llenaban una copa de agua, le daban un golpe con un lapicero y los participantes tenían que adivinar la nota. Cuando le tocó el turno a Stalin, que presumía de tener buen oído musical, dijo que había oído un Do. El pequeño Oleg se levantó de pronto y dijo: ‘Camarada Stalin, usted tiene razón, es un Do. No se ha equivocado. Usted se equivocó en otra cosa’. Ante la incredulidad del auditorio, el pequeño prosiguió: ‘Usted se equivocó enviando a mi padre a trabajos forzados. Al campo de trabajo en donde sigue’. Tras estas palabras se hizo un gran silencio. Stalin calló. Pero a los tres meses el padre fue liberado. La osadía y el genio del muchacho había salvado la vida del padre. Ese carácter fue su seña de identidad. Así se refleja en nuestra película», comenta el cineasta.

Controvertido

Andrés Duque, que tan buena mano había mostrado en Ivan Z, otro retrato crepuscular, el de Iván Zulueta, vuelve a dejar que la cámara nos cuente de un modo delicado y desnudo, sin ápice de afectación. Entramos en el personaje, con toda su complejidad, y vamos comprendiendo que de ese individuo -considerado en Rusia como uno de los pianistas más virtuosos de las últimas décadas y, al tiempo, artista muy controvertido, cuando no «loco»- aflora un músico de muy difícil catalogación y enorme talento. Pero, sobre todo, trasciende un artista sin artificio que, a su modo, hipnotiza.

Pese a vivir en la estrechez económica, el músico se negó siempre a participar en proyectos comerciales y trabajó sólo en aquellos que le interesaron por su connotación creativa. A menudo intervenía en performances de fusión de su música con danza clásica y moderna, poesía y vídeo, escandalizando a no pocos al tocar acostado o de rodillas. Una de sus señas de identidad fue la improvisación, aunque a menudo compuso para cine y teatro.

«Este señor tenía una visión del arte que para él era algo vital. Hacía una total defensa de la libertad, de lo incómodo, lo provocador, de lo que no encaja en la sociedad. Por eso me embarqué en la aventura de sacar adelante Oleg y las raras artes, lo que no fue fácil, pues con Karavaychuk nada podía ser fácil», apostilla su director. El resultado merece el esfuerzo.

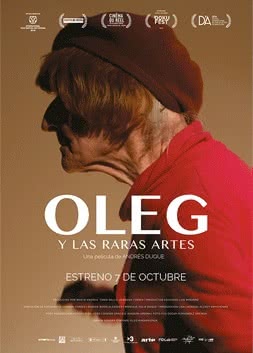

Oleg y las raras artes

Oleg y las raras artesDirección: Andrés Duque

Música: Oleg Karavaychuk

Fotografía: Carmen Torres

España / 2016 / 70 minutos