En muchos pueblos de la geografía española existieron historias semejantes a la película de Tornatore. Este es el caso del Avenida, el cine que regaló otros ojos para ver el mundo a los habitantes de Turre, el pueblo de nombre polisémico situado en la Axarquía almeriense, a tan solo una legua del Mediterráneo. Que sirvan estas líneas como agradecimiento a uno y otro Paradiso y a quienes, como la familia González-Pérez (“los Baraza”), nos hicieron la vida un poco mejor.

El Cine Avenida era ya antes de ser. El cinematógrafo había llegado a Turre con la visita del cometa Halley a la Tierra en 1910; curiosamente, se marcharía de manera definitiva cuando el astro abandonó nuestro planeta para regresar a su nube de polvo, tras una nueva visita, en 1986. Al principio fue un cinematógrafo innombrado, mudo y errante: las exhibiciones al aire libre en los días más señalados del calendario se alternaban con las que se hacían en el Salón de la Feria por las fiestas de San Francisco de Asís, las cuales solían anunciarse como “Sesión de Cine y Función de Varietés”. La gente acudía a ver las películas del cine mudo llevando su propia silla de enea o un cojín de perfolla, y sentían brincar su corazón como un cervatillo con los gags de Charlot, el hombre-mosca o Pamplinas, intuyendo que ese puño de tierra roya de seis dedos de largo por cuatro de ancho acaso sea lo que nos hace ser lo que somos. En los años cuarenta, una vez dejada atrás la guerra cainita, el Avenida tuvo ya un nombre que habitar, con su remedo en el número 37 de la Gran Vía madrileña, aunque su época dorada transcurrió desde finales de los años cincuenta hasta mediados de la década de los setenta.

Por entonces, el Avenida parecía un cine de capital y, en realidad, lo era. Se accedía a la sala por dos grandes portalones de madera, de aspecto catedralicio. Tenía un patio de butacas con tres largos cuerpos de filas con asientos de madera y un techo muy alto, al que llegaban disueltas las nubes del tabaco. Un gallinero con aires de palco guardaba los secretos de las noches de invierno. Detrás estaba la cabina de proyección, la sala de operaciones de Diego y Francisco Baraza –los Alfredo y Totó del Cine Avenida–, en la que el antiguo proyector Ernamm (“La alemana”) se había sustituido por una flamante máquina OSSA (“La moto”), que permitía proyectar en cinemascope y de la que salía un haz de luz cargado de fotogramas en suspensión y voces trucadas. La pantalla era una sábana gigante sin costuras, hecha del mismo tejido en el que se envuelven los sueños. También disponía de un amplio y confortable ambigú que se podía visitar durante los descansos o en los cortes de las películas para estirar las piernas, apostar por el desenlace final de la obra o, en el caso de quienes el bolsillo les permitía añadir al duro de la entrada el gasto de alguna peseta más, refrescarse con una Tana o una Pitusa.

En verano, el Cine Avenida se convertía, por arte de birlibirloque, en una terraza con techumbre de parra y paredes tapizadas de buganvillas y enredaderas. Dependiendo de la entrada que te hubiera tocado en suerte te llegaba el aroma del azahar, del jazmín o de la espuma del mar, o una mezcla de todos ellos. Si la película era aburrida, podías distraerte viendo el ritual de caza de alguna salamandra a la luz de las luciérnagas, buscar en el cielo el lucero más brillante o jugar a unir los puntos estrellados de la Osa Mayor. En las noches de San Lorenzo se podía observar cómo Sugar Kane, la más rubia de las perseidas, atravesaba el firmamento de un lado a otro, con faldas y a lo loco. Otras noches, cuando la mirada te llevaba de las estrellas de la pantalla a las del firmamento, o viceversa, te podías perder por el camino y quedarte dormido; entonces el sueño te transportaba a otros universos, a otras películas en las que tú eras el verdadero protagonista. El cielo parecía tan cerca de la tierra que te entraban unas ganas locas de dar un salto y adentrarte en él en busca del árbol de la sabiduría. Sin embargo, al despertar descubrías que nada ni nadie es perfecto, aunque hubiera quienes, como Billy Wilder, se aproximaran mucho a ello.

Reconstrucción de la ciudad de Ákaba en El Algarrobico (Carboneras). Lawrence de Arabia (David Lean).

Para la chiquillería, aquellos años de esplendor del Cine Avenida fueron un tiempo en el que el ayer no formaba parte del ahora. Casi todos los niños soñaban con ser actores y algunos de ellos pudieron conseguirlo gracias a Lawrence de Arabia y al sorprendente descubrimiento de que la ciudad de Ákaba se encontraba en la cercana playa de El Algarrobico. El cine representaba la máquina más extraordinaria para contar, el mágico cuentacuentos que permitía acceder, como piratas o robinsones, cowboys o guerreros, pícaros o aventureros, a otros mundos, que luego se trataban de reproducir en la calle. Cada vez que terminaba la exhibición de una película (de las más épicas se hacían dos y tres pases), comenzaba la propia representación infantil. A pesar de las discusiones y peleas previas a la misma, al final siempre se llegaba a un pacto para el reparto de papeles. Hasta que un día todos quisieron ser El hombre que mató a Liberty Valance. No hubo acuerdo, ni siquiera en quién había sido.

Para los mayores, aquella fue una época con ansiedades de porvenir. Para algunos, un tiempo en el que la lluvia volvía a fertilizar los campos tras la pertinaz sequía; para otros, un tiempo en el que se volvían a abrir las ventanas para ver pasar a Míster Marshall. El cine era un espacio de mayor libertad que la calle. A la gente le gustaba ir al cine a enamorarse sin cortapisas, a ver fracasar a los poderosos y triunfar a los humildes y, con ello, tener la posibilidad de sentirse superior, a embriagarse de risa con una buena botella de humor, a asomarse a una ventana que permitiera dar la espalda a sus vidas por un rato o buscar en el horizonte una utopía que les diese sentido. Si, además, la película resultaba buena, lo que se dice “un peliculón”, el placer podía ser inmenso.

Se adquirió la costumbre de echar cine los jueves, sábados, domingos y demás fiestas de guardar y, así, pudo exhibirse, siempre con cierto retraso, un extenso repertorio de las películas que producían Hollywood y la incipiente industria española, que abarcaban los más variados géneros, a los que el saber popular ponía una adjetivación mucho más precisa que la crítica cultivada: películas de miedo, películas de amor, películas de risa, películas de tiros, películas de aventuras, películas de guerra, películas de Tarzán y películas musicales. Las películas extranjeras se exhibieron previa censura y doblaje al castellano, las dos obligaciones impuestas por el nacionalcatolicismo imperante, lo que privó a los espectadores del beso encadenado de Ingrid Bergman y Cary Grant, mientras que muchos de sus admiradores creían que tanto una como otro sabían hablar en perfecto castellano. Como en el resto de cines españoles, previamente a la exhibición de la película existía la obligación de emitir el nodo (“noticiarios y documentales”), gracias al cual, aparte de la larga serie de inauguraciones de pantanos por parte de Franco, se pudieron ver los goles con los cuales el Real Madrid ganó las cinco primeras copas de Europa.

Paraje de El Sombrerico (Mojácar), en donde se rodó La Isla del Tesoro (Orson Welles).

En el Avenida no solo se daba cine. Detrás de la gigantesca pantalla había un amplio y profundo escenario en el que, de cuando en cuando, se representaban obras teatrales. Unas veces, venían a actuar cómicos de la legua que aún peregrinaban por los caminos de España, en ocasiones a cambio de poco más que un zalandro de pan y posada; otras veces, ocupaban las tablas compañías, como la de los Pastrana, que habían adquirido una cierta popularidad y disponían de un repertorio variado, en el que nunca faltaba Don Juan Tenorio; otras, en fin, eran los zagalones y las mozas del pueblo quienes se atrevían con obras de Jacinto Benavente, Miguel Mihura o Enrique Jardiel Poncela, bajo la dirección de un sastre con inquietudes de dramaturgo que incluso llegó a realizar una adaptación de Celin, el cuento de Benito Pérez Galdós ubicado en el espacio imaginario de Turris, una imitación semoviente del Madrid de Fortunata y Jacinta. Otras veces, el escenario del Avenida aparecía enduendado. Eran las noches en las que se podían escuchar cantes flamencos de gran hondura, voces gitanas de toro en vena, que solían estar acompañadas por el toque del Antón, el ciego que acariciaba las cuerdas de su guitarra como si estuviera leyendo con los dedos el Romancero de Lorca. Era tal la compenetración del “tocaor” con su “gachí” que para ellos parecía haber sido compuesta esta hermosa soleá: “Como los raíles del ferrocarril/ son tu cariño y el mío,/ uno al lado del otro/ y p’alante, to seguío”. El duende no se repite, como no se repiten las olas de la mar, por eso cada cante y cada toque era distinto, distinta cada noche.

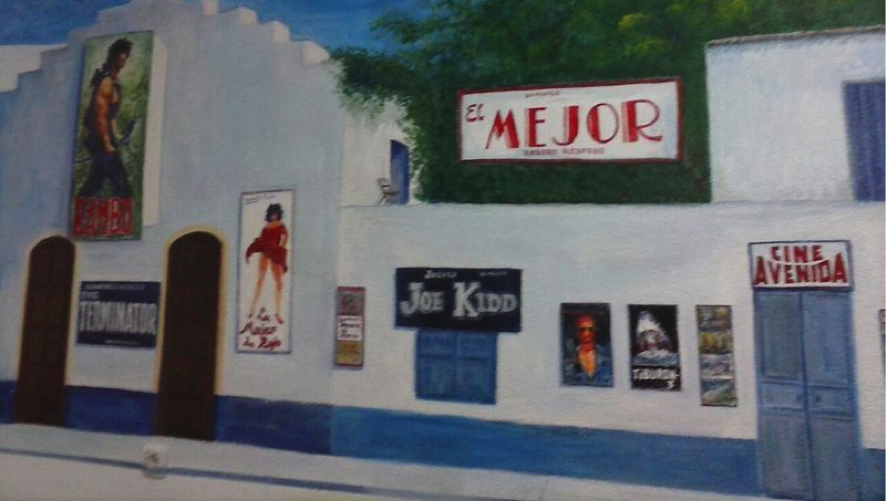

El Cine Avenida tenía su prolongación en Casa Baraza, un bar cuya fachada se decoraba con los pasquines más sobresalientes de las películas que se exhibían y con una pizarra que tenía el título del largometraje en letras caligráficas de tizas de colores, además de la calificación de la película por parte de la censura. En su interior había tardes en las que, después de la partida de tute o dominó, se formaban tertulias acerca de los más variados temas cinematográficos. Se discutía con apasionamiento sobre los orígenes del cine, los cuales remontaban algunos contertulios hasta el anónimo artista que pintó las figuras danzantes y los indalos de la Cueva de los Letreros, en las que ya se deja ver una clara vocación cinematográfica por parte del autor. Se cotilleaba sobre el origen mojaquero de Walt Disney o las posibles conexiones familiares de Burt Lancaster en Almería. Se comentaba cómo el paisaje almeriense había comenzado a llenarse de poblados cinematográficos que simulaban lugares lejanos, así como el hecho de que sus ramblas, desiertos y cerros arizónicos aparecían en las pantallas de los cines de medio mundo. Incluso, había quien apuntaba que, de haber llegado a conocer antes a Sergio Leone, Clint Eastwood y Ennio Morricone, seguro que los hermanos Marx hubieran gastado hasta la última madera de su tren para llegar en los más puros huesos de la locomotora hasta el “Oeste almeriense” y poder firmar a tiempo, como parte contratante de la primera parte, la explotación de alguna de las exangües minas de oro de Rodalquilar.

En los meses de verano, las tertulias también se formaban en la puerta del bar y se prolongaban hasta bien entrada la madrugada. A veces, participaban personas venidas de fuera o emigrantes que volvían al pueblo por vacaciones. Se referían anécdotas divertidas, como la respuesta de un espectador a Ernest Lubitsch tras ver el primer pase de Ninotschka: “Gran película. La más divertida que he visto en mi vida. Me he reído tanto que me he meado en la mano de mi novia”. Se debatía sobre la finalidad del cine, recordando que, en el título que precedía a la película La regla del juego, Jean Renoir advertía que no se trataba de una crítica social, sino de puro divertimento, o el comentario de Billy Wilder, según el cual: “Si tienes un mensaje que enviar, ve a la oficina de telégrafos”. No obstante, las polémicas de mayor nivel se alcanzaban con las discusiones acerca del significado de las películas y de la relación del cine con otras manifestaciones artísticas, como la literatura. La conclusión era que las películas nunca quieren significar tal cantidad de cosas como suelen encontrar en ellas los críticos, y que, como las demás obras de arte, se dividen en dos categorías: las que gustan y las que no gustan, pues nadie puede explicar con palabras un primer plano de Greta Garbo, el sentimiento de goce y miedo simultáneos que se siente al ver a Marlene Dietrich o cómo Cary Grant muestra todas las cualidades de un actor que no pueden adquirirse, entre ellas la magia de sus escenas de espalda. Siempre es preferible disfrutar de lo que se tiene delante de los ojos que entrar en disquisiciones analíticas que distraigan los sentidos.

Otro de los sitios en los que el cine estaba presente de forma permanente era el salón de juegos recreativos Fillurín, que contaba con una mesa de billar francés o de carambolas, un billar americano y dos futbolines con jugadores de cerámica y “cuerpo entero”, dispuestos en el primitivo sistema futbolístico del 1-2-3-5. Como las paredes estaban tapizadas hasta el techo con carteles de películas, los jugadores que se acercaban a cualquier hora por allí tenían siempre sobre ellos las miradas de un público realmente excepcional: Elizabeth Taylor, Vivien Leigh, Ava Gardner, Sofía Loren, Lola Flores, Gary Cooper, Marlon Brando, Paul Newman, James Dean, Marcello Mastroianni …

El Cine Avenida también se alargaba, rambla arriba, rambla abajo, en el tradicional paseo que se formaba varias horas antes de la proyección y al que acudían fundamentalmente los jóvenes atraídos por la música que dos grandes altavoces enviaban hasta el último rincón del pueblo. Con el tiempo, las canciones-historias de Antonio Machín, las coplas tatuadas o llenas de suspiros de Concha Piquer, los cantes de Juanito Valderrama y Antonio Molina, los cuplés de Sara Montiel y las canciones románticas de Jorge Sepúlveda fueron sustituidas por la música pop en sus distintas variantes: el rock americano, la música ye-ye, de procedencia francesa, y el beat británico, renovándose la discografía con los éxitos del Dúo Dinámico, Los Brincos, Los Bravos, Los Sirex, Los Mustang …, y por una notable lista de grupos extranjeros encabezada por Los Beatles.

El Avenida aguantó bien el primer embate de la televisión, pero ya no pudo hacer frente a los siguientes. Con la primera parte de El Padrino se batieron todos los récords de taquilla hasta ese momento; con la segunda parte se alcanzó el cenit de asistencia, pero ese fue el momento que marcaría el inicio de su declive; la tercera parte de la película de Coppola no se llegaría a ver: para entonces, el Avenida había desaparecido en la cola del cometa Halley. Y es que, después de los primeros años ochenta, el desalojo del Cine Avenida se fue agrandando hasta que solo fue la nada de una pantalla en negro. Su demolición, un par de años antes del estreno de Cinema Paradiso, dejó un espacio en el que no cabía tanto vacío. Pero, hasta que llegue la sentencia implacable del olvido, siempre quedará en mi memoria este trozo de la suya.