Pese a toda duda, Wilder creyó en el hombre, como creyó en el cine y en el humor de pH ácido como la mejor fórmula para llenar el corazón de lirios azules y uvas rojas, para cargarlo de ilusiones capaces de advertir el destino donde está el deseo. Acaso porque tenía alma de cínico y había adquirido las cualidades del buen zahorí para detectar la escoria mineral que se esconde bajo la aparente moralidad y para descubrir, tras una supuesta villanía, algunos metales preciosos de la condición humana. Acaso porque, como su amigo Moustache, se había recubierto de una espesa coraza de escepticismo para soportar el dolor provocado por la pérdida de su madre y parte de su familia en los campos de exterminio…, pero esa es otra historia. Acaso porque no sabía desear más que vida y decidió poner en entredicho todo y a todos, atreviéndose a llegar más allá del atrevimiento, incluido el gran sueño americano.

Cracovia, Viena, Berlín y Los Ángeles delimitaron el espacio de su vida y de su obra. En las pupilas de sus ojos redondos, como dos ruiseñores, llevaba la imagen de esas ciudades, como también guardaba en ellas la férrea voluntad de sonreír y de hacer sonreír, a pesar de todo. Decía tener 10 mandamientos y los primeros nueve eran: “no te aburrirás”; el décimo le permitió no renunciar al montaje de su propia historia: “la leyenda de un santo vividor”. Quiso ser escritor, pero se divertía más haciendo películas. Siempre estuvo listo para rodar.

Billy Wilder inventó una nueva literatura cinematográfica: aquella en la que los párrafos del guion son olas que, una vez formadas, ya no se repiten, pero no se olvidan jamás por parte de quien contempla asombrado dicho espectáculo. Para ello construyó sus fotogramas literarios sin necesidad de echar mano de efectos especiales.

Conocedor, como los buenos escritores, de que los argumentos se construyen con los párrafos del corazón y que lo demás es puro ensayo, no se dejó llevar por certeza alguna, rechazó cualquier sentimentalismo o mojigatería, trató de no enviar mensajes por otras vías diferentes a la del servicio de correos e intuyó que es más divertido colarse por una ventana que entrar por la puerta de la casa, a pesar del empeño de los jefes de C.C. Baxter por conseguir a toda costa la llave de su apartamento.

Nunca nos pidió responder a nada, ni a juzgar a nadie, tras ver uno, dos, tres…; tan solo pretendía que la gente lo pasara bien, al menos durante el rato que duraban sus películas, olvidándose de haber aparcado mal el coche, de no haber pagado la factura del gas, de haber tenido una discusión en el trabajo o de si se había echado Coca-Cola en el cubata de vodka. En el gran carnaval diario de la calle descubrió el secreto para convertir a un arribista de tres al cuarto en un héroe enamorado y a un ingenuo policía en un impostor de personalidades, y se propuso hacer confesar a un asesino ante el jurado popular de sí mismo.

Aunque decía huir de la alquimia, consiguió convertir a Sugar Kane en la más brillante de las perseidas, en la estrella que atravesaba el firmamento de los cines de verano de nuestra infancia con faldas y a lo loco, y logró transmutar su fugacidad en una permanente tentación que siempre estaba allí arriba, como suspendida en el aire, invitándonos a hacer de ella un póster con el que forrar la habitación de nuestra adolescencia. Por si acaso se nos ocurría hacernos periodistas de mayores, nos convenció de la perdición a la que puede llevar la obsesión por una primera plana o por una noticia servida en bandeja de plata.

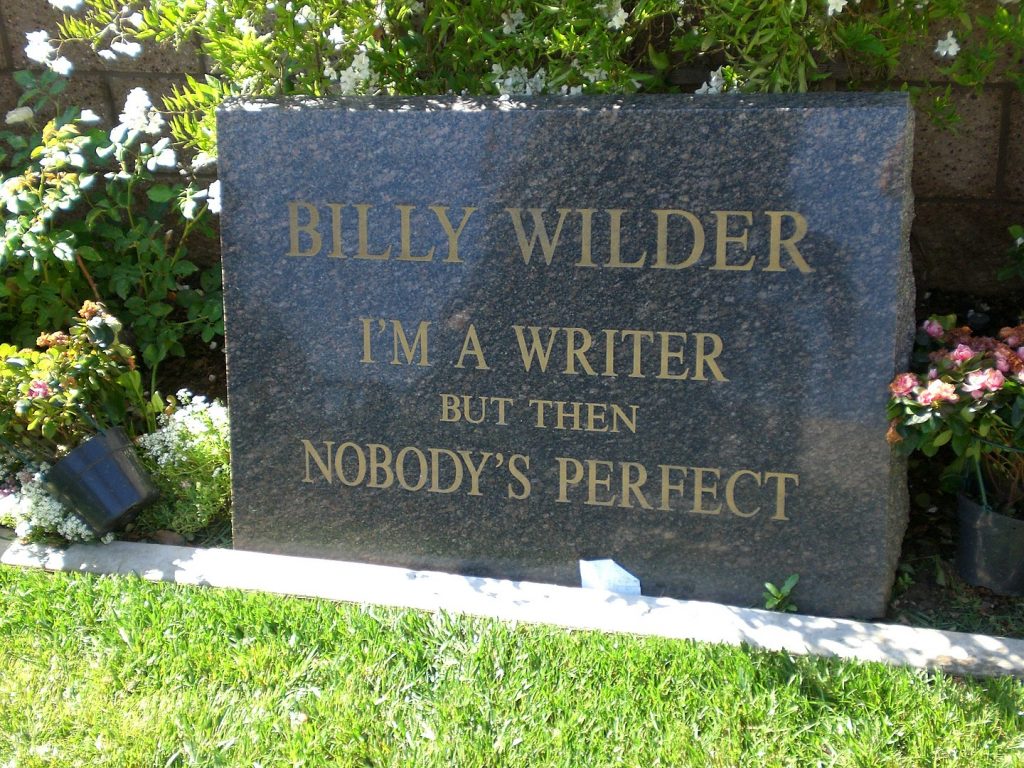

En cambio, no logró alcanzar el sueño con el que se levantaba cada mañana: morir a los 104 años, completamente sano, asesinado por un marido que le acababa de pillar, in fraganti, con su joven esposa. Nadie es perfecto. Ni siquiera los dioses.

–¿Quiere conocer a todos los protagonistas de nuestros Fotogramas literarios?