La biografía que le dedicó Esteve Riambau a Welles se publicó un par de meses después de que el corazón del cineasta hiciera crack. Aquel libro llevaba un epílogo en el que el crítico catalán se lamentaba de que “los nuevos mandarines de Hollywood, como Steven Spielberg, preferían gastarse fortunas millonarias en la adquisición del trineo original de Ciudadano Kane antes que facilitarle el acceso a un plató de rodaje”.

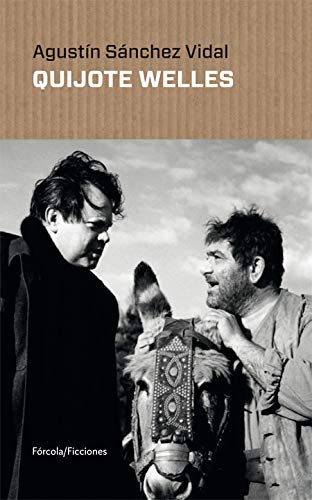

De hecho, en los años ochenta no era raro que la fascinación por su figura fuera compatible con un absoluto desinterés por sus proyectos más personales. Esta situación es el punto de partida de Quijote Welles, la novela del historiador y especialista en literatura, arte y cine Agustín Sánchez Vidal [1](Salamanca, 1948) sobre los años más tristes del genio, cuando vivía agobiado por su cuenta corriente, grabando anuncios de bebidas alcohólicas e interpretando papeles en películas que no estaban a la altura de su talento. Y procurando sacar adelante su heterodoxa visión del personaje de Cervantes, su película eternamente inconclusa.

El relato de Sánchez Vidal sigue las indagaciones de una joven periodista, Barbara Galway, que intenta escribir una semblanza de Welles con poco éxito dado el carácter huidizo del protagonista cuando algo no le interesaba. Las circunstancias se vuelven favorables para ella cuando él repara en que, ahora que parece que Spielberg le puede echar un cable, no estaría de más la publicación de un libro en el que pudiera explicar y justificar su mirada sobre la obra cumbre de la literatura escrita en español.

Al tiempo que lo hace Galway, los lectores también vamos descubriendo el caos y la improvisación que dominan su adaptación de la novela de Cervantes. Se nos revela cómo Welles puede acumular una pulsión autodestructiva tan grande como su espectacular capacidad creadora.

Se agradece que novela tan extensa esté tan bien y hábilmente dialogada y se celebra aún más que el autor no arriesgue y nos entregue el Welles que esperamos: poderoso, pantagruélico, inteligente, excesivo, afilado, arrollador, profundamente seductor y pelín consciente de que su momento pasó; penosamente abrumado al comprobar que hay más ganas en la industria cinematográfica por conocer y contar sus torrenciales primeros años que por pagarle uno de esos filmes ensayo como Fraude, su documental de 1973.

Esta es una novela sobre el último Welles pero también sobre la España que le cautivó –la de Goya y los toros y los toreros y la paella y el jerez– y a la que daría una de sus mejores películas, Campanadas a medianoche. Su lectura acaba reflejando lo mucho que hay de la pareja protagonista del Quijote dentro de él: a semejanza del hidalgo ambicionaba la gloria con su cine pero también vivir bien como deseaba su escudero.

En ficción tan documentada, Galway persigue entre los que le conocieron las aristas que su biografiado le oculta, dando así entrada en formato epistolar o a través de encuentros buscados o casuales a Charlton Heston, John Huston, María Asquerino, Gore Vidal, Gil Parrondo o Peter Viertel entre muchos otros.

Welles fue siempre un soñador, como Don Quijote. En su última cita el director de El cuarto mandamiento le cuenta a Galway que hay un momento en la novela de Cervantes en el que la sobrina de don Quijote le pregunta cómo un hombre viejo y cansado puede creer a su edad que va a cambiar el mundo y él la responde: “porque aún puedo soñar”. Welles puso su voz, su imagen, su personalidad y su pasado al servicio de muchas cosas en las que no creía para tener futuro, para poder seguir soñando, pero en los últimos años los molinos que salían a su encuentro se fueron haciendo más y más grandes. Pudo habernos dejado unas cuantas obras más. Aun así, buena parte de lo que dejó sigue siendo uno de los tesoros del Séptimo Arte.

Quijote Welles

[1]Agustín Sánchez Vidal

Editorial Fórcola

672 páginas

29,50 euros