A pesar de trabajar solo, sin asistente, Brancusi no se encuentra aislado de los creadores de su época: cuando se muda a París en 1907 se hace íntimo amigo de personalidades de la talla de Erik Satie, Marcel Duchamp, Tristan Tzara o del fotógrafo Edward Steichen, además de frecuentar de manera regular a las bailarinas Lizica Codrano o Florence Meyer.

Sensible a las artes no occidentales, así como a las tradicionales rumanas, el artista ha ido combinando sin cesar algunas de estas referencias con la expresión más moderna de la escultura. La obra completa de Brancusi, repleta de estas confluencias, sorprende por su aparente simplicidad, y es ahí donde reside el misterio, el genio y la modernidad de este artista artesano.

Ya en 1914 dice no estar satisfecho con las reproducciones fotográficas de sus obras, por lo que decide ser él mismo quien tome sus propias imágenes. En los años 20, Man Ray le ayuda a instalar una cámara fotográfica en su taller y a perfeccionar sus métodos de revelado, iniciándolo también en la técnica de la filmación. Cámara en mano, Brancusi juega con las luces y sombras que emergen al impactar la luz en las superficies de sus obras.

Moviéndose alrededor de las esculturas, graba todos sus ángulos, para inmortalizar los “grupos móviles”, esas efímeras configuraciones de esculturas y pedestales en el taller. De cada negativo realiza al menos dos revelados –a veces hasta una veintena– con diferentes tamaños o encuadres. Muchas de sus fotografías en realidad son fotogramas que obtiene a partir de la película expuesta. En Brancusi, la imagen fotográfica o fílmica refuerza el profundo anclaje de la escultura en esta realidad y en esta materialidad que el autor defenderá siempre.

La presentación de las obras de esta exposición, todas ellas pertenecientes a la colección del Pompidou, se ha dividido en cinco partes: la figura de Brancusi, su taller, el diálogo entre la forma en bruto y la forma lisa, lo orgánico y finalmente un homenaje a La columna sin fin.

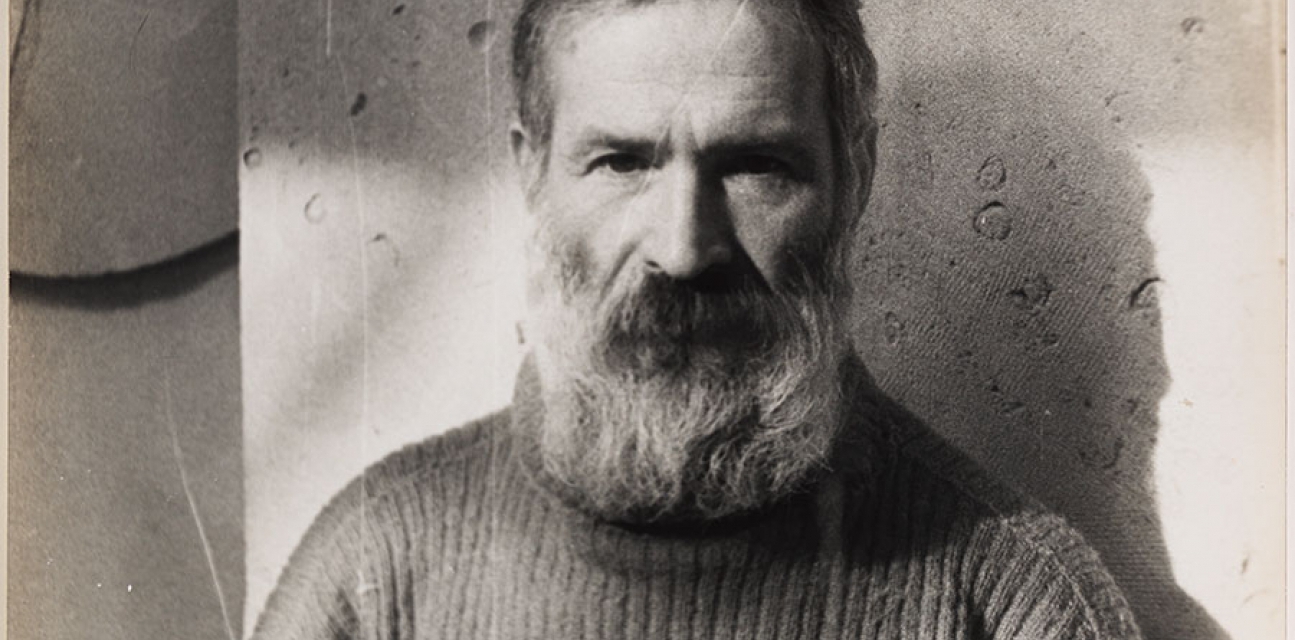

Brancusi. © Man Ray Trust, VEGAP, Málaga, 2018.