Ahora bien, no sabes cuánto durará el milagro y tu colección de discos y gustos es inmensa; así que consumes con ansiedad pero eliges con cuidado. Y un día recaes y de nuevo te sumerges en algo parecido al silencio involuntario.

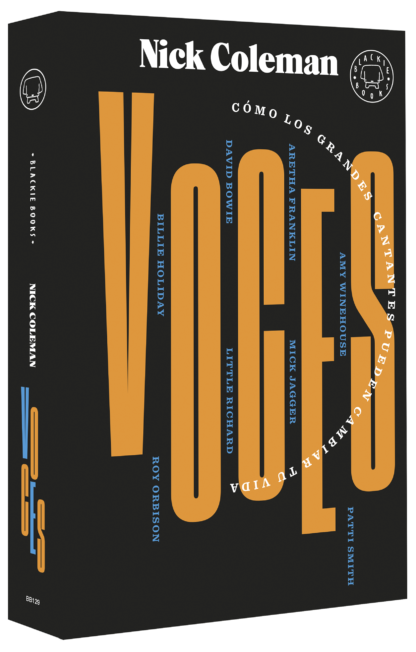

Sin saber si volverás a tener una tregua similar decides poner por escrito las sensaciones y recuerdos que traen la mera mención de esas canciones, analizas su calidad y las pones en contexto pero sobre todo tratas de transmitir la emoción de unas cuantas voces que no es que sean solo bellas, rotundas o formidables; es que están llenas de verdad, es que forman parte de ti. Esta viene a ser la historia del periodista musical inglés Nick Coleman (Buckinghamshire, 1960), autor de Voces. Cómo los grandes cantantes pueden cambiar tu vida [1].

Alguno habrá por ahí que llore de emoción al escuchar por primera vez una aria de Bellini, un lieder de Schubert o una canción desgarrada de Billie Holiday pero lo normal es que todo esto nos sacuda porque la pieza en cuestión ya lleva tiempo dentro de nosotros. Porque la asociamos a una voz concreta, una de esas en las que, en palabras de Coleman, depositamos “nuestros sentimientos más profundos y esquivos para que nos los guarden a buen recaudo mientras nosotros bregamos con las complejidades de la vida”.

Las voces musicales de nuestras vida están en no pocas ocasiones ligadas a momentos muy concretos. De ahí que haya cuestionarios para famosos que pregunten cosas como con qué canción te enamoraste; la voz que se mete en tu vida por ese tipo de vías tiene muchas papeletas de quedarse ahí para siempre.

Por eso hacer un recorrido por las voces de grandes cantantes como caja fuerte en la que guardar emociones esenciales es también hacerlo por los momentos clave de una vida: las primeras amistades, el primer amor, el primer empleo, el primer hogar propio… Eso es lo que nos cuenta Coleman con apabullante erudición sobre el punk, el pop, el folk o el rock con los que ha crecido; lo normal tratándose de un tipo obsesionado con la música, que ha escrito sobre ella en las mejores revistas inglesas y que ha currado, con lo que eso marca, en una tienda de discos con la misma felicidad con que lo hacía uno de esos personajes del Nick Hornby de Alta fidelidad. Por cierto, Hornby y Coleman comparten afición a cuanto grabó Marvin Gaye.

Casi en cualquier género, la voz tiene un peso fundamental pero resulta más fácil percibirlo con ejemplos extraídos del soul, la música del alma, aquella que, junto al flamenco y el blues, más a las claras saca lo que el cantante lleva dentro sin necesidad de entender lo que dice la letra.

A Coleman el soul siempre le hace pensar en lo que significa la familia. Suponemos que porque esas voces, las de Wilson Pickett, Otis Redding, Stevie Wonder, Gladys Knight o Ray Charles, mantienen mejor que ninguna otra uno de los poderes de las primeras voces que escuchamos al llegar a este mundo y que asociamos a sentimientos de amor y seguridad. Esas voces que “nos protegen, nos regañan, nos agitan por dentro. Son recipientes asociados a la familia”.

Igual que la voz de unos padres puede ser en un momento delicado el mejor cobijo posible, musicalmente las voces negras de los sesenta y los setenta cumplen a las mil maravillas esa labor de refugio familiar. Ya solo por eso merecerían agradecimiento eterno de varias generaciones pero además en algunos casos supieron alzar la voz –en todos los sentidos– para denunciar injusticias y apelar a los derechos humanos, de Sam Cooke al citado Gaye pasando por Aretha Franklin o Curtis Mayfield.

Es ésta la autobiografía de un inglés, y los británicos adoran la música yanqui pero tienen su propia versión del blues o el soul. De ahí que dedique muchas páginas al amor nada impostado que le proferían John Lennon o Mick Jagger a la canción americana antes de encontrar una voz más original escribiendo su propio material, al modo en que ese estilo vocal netamente americano se lo supieron llevar a su terreno Joe Cocker, Paul Rodgers o Dusty Springfield, o a los años dorados de Rod Stewart, cuya voz, nos dice Coleman, “podía convivir con cualquier configuración instrumental en cualquier contexto” y “ser tosca y basta en la superficie pero con la promesa de una sensibilidad por pulir en el interior”.

En fin, ruda o sofisticada, era una voz que podía con todo.

No cuesta nada alabarle el gusto a Coleman a medida que nos va confesando su debilidad por los grupos femeninos de los sesenta, de las Marvelettes a las Shangri-Las; o por los artistas que él denomina vulnerables y que incluyen, claro, a Roy Orbison pero también –atención– a Los Ramones: “La voz de Joey Ramone era el quejido de una cría de foca abandonada por su madre, atrapada en una placa de hielo flotante, rodeada de agua por los cuatro costados”.

La visión de Mick Jagger por la tele fue toda una experiencia para el adolescente Coleman. Algo similar le pasó con la voz de John Lennon, cuya relevancia fue objetivamente enorme desde que empezó a grabar.

Pondera que fuera el primer inglés en hacer un pop de raíz americana poniendo todo el empeño en que se notara su acento local. Solo podía ser así para alguien que vivía la música de esa manera, como si fuera “una parte indivisible de su ser, carne de su carne”.

Ejemplo inmejorable de todo esto es la versión que los Beatles hicieron en sus inicios de una canción americana, Twist and Shout. La voz cascada, la laringe en peligro constante de lesión, el grito bien modulado, la pura emoción en cada sílaba. Hay que decirlo más: la de Lennon fue una de las mejores voces de todos los tiempos. Ahí, a la vera de los Sinatra, Ray Charles, Elvis Presley, Ella Fitzgerald, Etta James o Peggy Lee.

A Coleman le gustaría conectar emocionalmente con los crooners de la escuela Sinatra o con los grandes vocalistas del jazz, como Sarah Vaughan o Betty Carter, pero admite que a lo más que llega es a admirarlos. En cambio, tiene menos problema para hacer suyas voces tan reconocibles como las que salen por la trompeta de Miles Davis o el saxo tenor de John Coltrane.

En el capítulo de angustias, salmos y arrebatos, se declara fan de la desazón que transmite Janis Joplin (véase Piece of my heart como una descripción sonora de la bipolaridad”) y del don de Van Morrison (“es un milagro que alguien tan gruñón sea capaz de cantar unas canciones tan conmovedoras”).

Apunta Coleman muchas cosas que merecen ser leídas sobre enormes canciones en las voces de Little Richard, Bob Dylan, David Bowie, Patti Smith, Amy Winehouse y varias decenas más. Ojalá la enfermedad neuronal que le ha dejado casi sordo remita de nuevo y no tenga, por tanto, que buscar en su libro las sensaciones que le han regalado todas esas voces que ama con locura.