Por superficial que sea el acercamiento que uno tenga al siglo XIX español en la escuela, es prácticamente imposible no quedarse con la idea de que al hijo de Carlos IV no nos lo merecimos de ninguna manera. Es posible que el historiador Juan Pablo Fusi se quede corto cuando habla del “catastrófico reinado” de Fernando VII, que abarca la guerra de independencia contra la ocupación de la Francia napoleónica (1808-1813), la reunión de las Cortes de Cádiz y la aprobación de su Constitución (1810-1812), el retorno al absolutismo (1814-1820), el trienio constitucional (1820-1823) y la década tristemente ominosa (1823-1833). Y por decirlo bien y pronto: todo lo que hay de positivo en esos periodos fue siempre ajeno a las intenciones del Borbón y, por contra, en todo lo que hay de oscuro y atrasado se adivina sin problema la mano del rey.

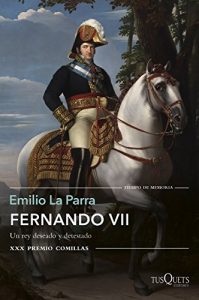

Conspiró –motín de Aranjuez mediante– para destronar a su padre y luego entregó la corona a Napoleón, al que hizo la pelota de forma miserable mientras el país se desangraba contra las tropas del emperador galo; y luego le faltó tiempo para ciscarse en la Constitución cuando volvió de su exilio en Francia… La imagen del personaje se vuelve aún menos tolerable una vez sumergidos en su intrahistoria y la de su entorno a lo largo de las seiscientas páginas que el profesor Emilio La Parra (Cuenca, 1949) dedica a Un rey deseado y detestado, como subtitula la biografía galardonada con el Premio Comillas del año pasado. Empieza uno a anotar en un cuaderno los feos apelativos que le van cayendo al monarca y casi dan ganas de salir en su defensa visto tan tremendo chaparrón: ordinario, simplón, terco, desconsiderado, rencoroso, intrigante, vengativo, cruel, temeroso, desconfiado, sumiso, rastrero, imprudente, pusilánime, egoísta, despótico, infantiloide, cobarde…

Parece que como mucho podía ser observador, campechano y astuto. Un superviviente nato. No más. ¿Merece un personaje histórico tan poco admirable un esfuerzo biográfico tan admirable? Es obvio que sí, que su tiempo en el trono coincide con una guerra devastadora, con la pérdida del imperio americano y con el inclemente hachazo a traición a una revolución liberal que se mostró partidaria de privar al rey de la dirección política en beneficio de las Cortes como representante de la nación.

Cabe también preguntarse cómo es posible que una personalidad tan cruel y mediocre gozara de tanto crédito y tantas veces. El profesor La Parra habla de un rey más “imaginado” que real. “No fueron sus cualidades personales, ni su capacidad o destreza en el Gobierno, los factores que le permitieron su continuidad en el trono dotado de un poder incontestable, sino el deseo de los españoles, quienes se lo representaron de un modo muy distinto a los que era en realidad”.

Y así el antaño deseado Fernando VII por esos españoles que lucharon tan duramente por expulsar a los franceses no es hoy ni siquiera un rey indeseable en el imaginario popular. Es más bien una figura histórica apenas recordada en los espacios públicos. Muy pocas calles y menos monumentos dan cuenta de su infame relevancia. Está, eso sí, como decíamos al principio, luciendo palmito en el espacio sagrado de la cultura patria pero también recibiendo lo suyo de don Francisco de Goya y Lucientes, coetáneo del rey, hoy por cierto con calles y plazas por toda la geografía española. Justicia poética.