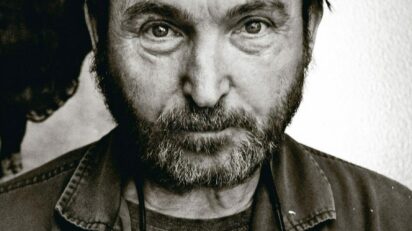

Entre la elegía y el severo rapapolvo, Menéndez Salmón entrega una memoria que solo se veía capaz de escribir cuando su padre ya no pudiera leerla, con los mínimos artificios posibles, con una, como él mismo escribe, “objetividad sin aditivos”, para convocarle “de un modo desapasionado, científico, forense, precisamente como si mi padre no fuera mi padre”. Eso supone repasar, dejando muchas veces la compasión al margen, la historia de un hombre enfermo desde joven hasta el último día, alcoholizado durante unos cuantos años y manipulador de su entorno más íntimo casi desde que el hijo tiene uso de razón.

La enfermedad del progenitor que lo condiciona todo, que somete a la madre y despierta una penosa hipocondría en el hijo que le “susurra cada día la posibilidad de la muerte” y que le asfixia sin remedio cuando aún no tiene edad para defenderse…; y, todo sea dicho, que también le pone sobre la senda de la escritura: el descubrimiento terapéutico de vaciarse en el folio para entenderse a uno mismo y el mundo circundante. El autor evoca al chaval de catorce años que pronto intuye que, “al menos en la página, resultaban plausibles operaciones que la realidad vedaba”. De hecho, con la enfermedad colonizando hasta el último rincón de la casa y el contenido de cualquier conversación, cuesta menos comprender que la madre devenga en sierva absoluta y el hijo empiece a indagar –y ahí están sus mejores libros– en “las distintas figuras en las que históricamente la maldad se ha encarnado”.

Menéndez Salmón no suelta el escalpelo cuando recuerda su vida adolescente a la vera del padre bajo esa “tormenta perfecta que es el alcohol sumado a la enfermedad” y da cuenta de su huida, con veinte años de edad, de aquel infierno doméstico. La fuga trajo consigo la consiguiente incubación de la culpa, “el virus más odioso que la educación y la familia instilan en la sangre”. Sacudirse de encima la culpa requiere de un arduo aprendizaje en el cual Menéndez Salmón admite haber tenido que invertir buena parte de su vida pero que ha merecido la pena. El resultado es la libertad para él y esta pieza maestra para sus lectores.

Concluye Menéndez Salmón que la humanidad está en los matices, que nadie es malo ni bueno sin matices y que su padre, como él, como todos, no es una excepción. Ricardo padre, que había sido primero un hombre cuyo débil corazón le convirtió en un fantasma para Ricardo hijo, que fue también un ser insoportable y atormentado que llenaba su vacío con la bebida, acabó en sus últimos años siendo un ejemplo de resistencia y bondad precisamente cuando más difícil se le había puesto la vida.