Así era Elvis. Como un columpio con patas sin necesidad de empuje. Su manera de ser y estar parecía oscilar mucho más que la del resto de los mortales. Rebelde y dócil, humilde y arrogante, libertino y conservador, generoso y mezquino, radiante y hortera, grandioso y ridículo, y todo en grado máximo. Cada mes de agosto, con los medios necesitados de noticias, recordamos que se le fue la mano con las pastillas una noche de 1977 con solo 42 años. Aquel momento sí que fue el “rey ha muerto, viva el rey”. A partir de ahí vendió más que nunca y los expertos en su obra (Jerry Hopkins, Peter Guralnick, Greil Marcus…) pusieron negro sobre blanco lo mucho que le debemos, la cantidad de canciones inoxidables que nos dejó y el material indigno de su talento que pudo habernos evitado si hubiera tenido a su vera a alguien menos egoísta que su representante, el malvado Coronel Parker. Ese alguien no supo ser su padre ni su esposa, ni ninguno de sus amigotes pelotas y que podría haberle aconsejado algo más que una gira y una película tras otra. Conciertos y largometrajes, por otro lado, inevitables para obtener pasta inmediata y necesaria para el derrochador compulsivo que era Elvis y el adicto al juego que era Parker.

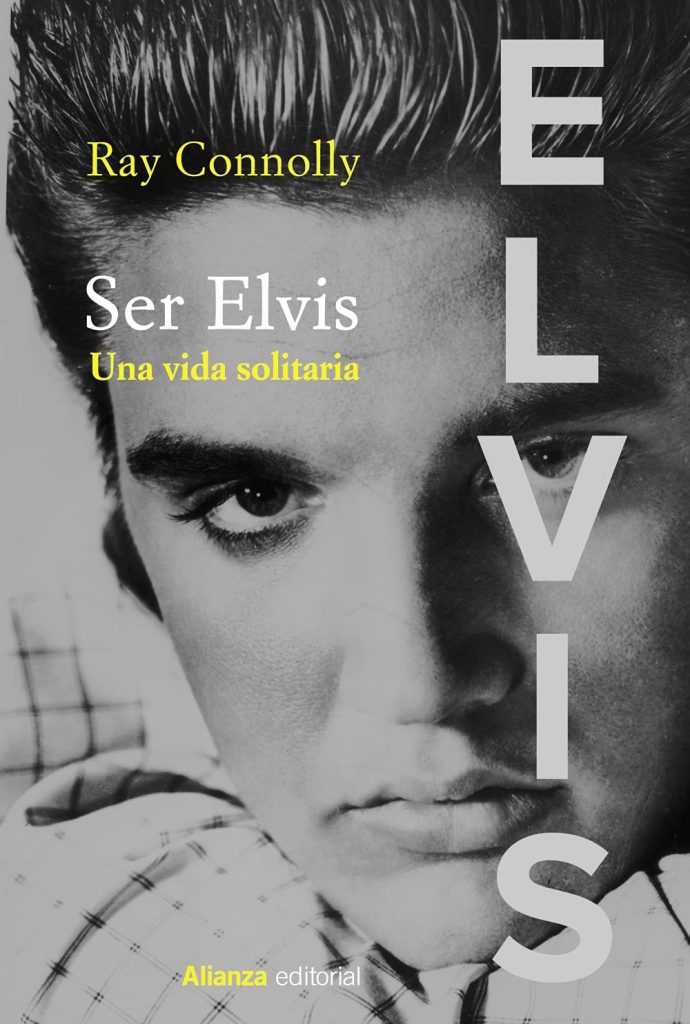

Ya lo cantaba Andrés Calamaro: “Elvis está vivo. En Memphis lo saben todos pero es gente muy discreta y no dicen nada”. Que el interés por su figura no ha muerto lo sabe bien Ray Connolly (1940, Lancashire), autor de Ser Elvis. Una vida solitaria, escrito hace cinco años y que ahora nos trae Alianza con espectacular portada. En riguroso orden cronológico, la narración de Connolly consigue abrochar en cuatrocientas páginas una vida que arroja luz como pocas a un pedazo de la historia de Estados Unidos. Al veterano periodista inglés le interesan más las sombras que las luces, como si ya no hiciera tanta falta –aunque lo hace- consignar la grandeza de sus logros y tuviera más sentido esforzarse por hacernos sentir cómo la pulsión autodestructiva se fue apoderando de su personalidad y cómo la fama puede ser la peor prisión incluso para un hombre tan feliz de su celebridad pública como lo fue Elvis desde el mismo instante en que se convirtió en Elvis. La originalidad del libro es contar de manera inmejorable cómo el mito aplastó a la persona.

Lo primero que asombra de su lectura es la cantidad de hitos que se concentran en apenas unos años, los que van de 1954 a 1958. Al inicio de ese periodo, un Elvis que había crecido escuchando góspel, rhythm and blues y country, un chaval pobre pero muy mimado, que abandonó con sus padres Tupelo, Misisipi, para ver si mejoraban las cosas en Memphis, Tennessee, se presentó un día en los estudios de Sam Phillips para grabar unos cuantos temas, pocos pero suficientes para provocar uno de los grandes terremotos de la música del siglo XX (“Su música, al lado del resto de rockabilly, es como el genio frente al talento”, escribió Greil Marcus). Aquellas canciones (Milk Cow Blues, You’re a Heartbreaker, Good Rockin’ Tonight, Baby Let’s Play House, Mystery Train, That’s all right…) fueron el principio de todo, siguen sonando nuevas y sexys, y fueron también el primer aviso de que Elvis, como así fue, iba a convertirse en uno de los mejores cantantes de todos los tiempos.

En seguida descubre el potencial de su cuerpo. No le asusta robarle un poco de sombra de ojos a su madre para ponerse en los párpados. Sigue el ritmo inclinándose sobre las puntas de los pies y comprueba el furor que eso causa entre el personal femenino. Se estrena en la televisión y aprovecha como nadie esa oportunidad. Debuta en el cine en el 56 (Love me tender fue la primera de una treintena de películas) con la idea de convertirse en el nuevo James Dean, pero encadenando un desastre tras otro, circunstancia que le torturará hasta el último día de su vida. Compra para él y sus padres una mansión a las afueras de Memphis que se llamará Graceland y se convertirá en una de las casas más visitadas de Estados Unidos. En el 58 ingresa en el ejército y poco después, vestido de militar y destinado a Alemania, conoce a una adolescente de nombre Priscilla, que será su esposa y madre de su única hija. Empieza a consumir anfetaminas, primera de una serie casi infinita de medicamentos que le irán destrozando sin prisa pero sin pausa.

Todo lo descrito hasta aquí pasa en un lustro trufado de éxitos con Elvis en lo alto de la ola aunque ya entonces, en 1957, le confesó a un periodista de Nueva York: “Muchas veces me siento desgraciado. Y no sé a quién recurrir. Aunque estoy rodeado de gente, me siento solo y me quedo mirando a la pared”. Y eso que aún no había recibido el gran mazazo de su vida, la muerte de su madre en el verano de 1958, la niña de sus ojos, la única persona de la que estaba convencido que le quería de verdad. Por poco no entra en estos años su interpretación a medias en 1960 con Sinatra, que se había metido unos años antes con él como, por cierto, luego él haría, con envidia patente, con los Beatles. Diez años después de aquel legendario dueto se produjo otro encuentro que es, sin duda, uno de los capítulos más descacharrantes del mito: su excursión improvisada a la Casa Blanca para postularse ante Richard Nixon como un cargo de la Administración capaz de luchar contra drogotas, hippies, comunistas… Nixon estuvo a la altura de tan hilarante solicitud y ordenó que se le entregara al señor Presley una placa de la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas.

Connolly no pasa por alto los mejores momentos musicales de su biografiado (su debut con RCA, Elvis is back, su abrumador regreso al directo en el especial de televisión del 68, su inolvidable From Elvis in Memphis, sus documentales…) pero sin entrar en mucho detalle discográfico y así centrarse, como decía antes, en las aristas más delicadas de su personalidad; en la cobardía casi congénita ante su representante; en su relación con las mujeres, entre la adicción a la infidelidad y la necesidad incesante de cariño a medida que va cumpliendo años; en su generosidad desproporcionada con los desconocidos pero sobre todo con los muchos conocidos que dependían de él, especialmente el séquito de gorrones que le hicieron la corte durante décadas cuya calidad de vida estaba condicionada a los cambios de humor del jefe; en su frikismo manifiesto que abarcaba desde la numerología al kárate o en su capacidad para engañarse a sí mismo respecto a las drogas que le recetaban. Por encima de todo ello, su soledad, su desconexión progresiva y cada vez más problemática de la realidad. Le gustaba el mundo de fantasía en el que podía vivir por ser Elvis pero al mismo tiempo se cansaba de ser Elvis. Aprendió con dolor que no se podía ser a la vez Elvis Presley y el hijo de Gladys.

¿Le interesa Elvis? No se pierda 45 años sin el rey

Ray Connolly

Traducción: Ana Pérez Galván

Alianza Editorial

440 páginas

22 euros