Aquel viernes, 10 de marzo, se había abierto a la mañana un tanto desabrido, a pesar de que las primeras espumas de los almendros permitían adivinar otro “milagro de la primavera”. En la España de 1944, el invierno había apuntado ya un año –el primero de una serie demasiado larga– de “pertinaz sequía”, de gasógeno y de restricciones eléctricas generalizadas, mientras que los españoles podían exhibir su recién estrenado documento nacional de identidad (DNI), que había adquirido carácter obligatorio, y las salas de cine las imágenes del NO-DO. Al mismo tiempo, las familias trataban de ocultar, bajo el luto dejado por la guerra incivil y el hambre, los piojos, la tuberculosis o la poliomielitis.

Alexander Fleming.

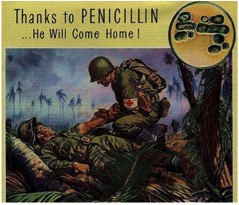

Las noticias acerca de la Segunda Guerra Mundial daban cuenta del avance aliado, tras la invasión de Italia, y eran muchas las personas que esperaban desesperadamente esperanzados el desembarco en el norte de Europa, que debía marcar el definitivo giro de la contienda bélica y lograr el fin del nazismo. Por otra parte, los periódicos hablaban ya del “milagro de la penicilina”, haciéndose eco de las primeras “curaciones fantásticas” conseguidas con el antibiótico, una vez que el Equipo de Oxford (Howard W. Florey, Ernst B. Chain, Norman Heatley y Edward P. Abraham), tras desempolvar el descubrimiento que Alexander Fleming había realizado en septiembre de 1928, había llevado a cabo los primeros ensayos clínicos y logrado producir cantidades relativamente importantes con la ayuda de la industria farmacéutica norteamericana.

La esperanza

Aquel descolorido viernes, 10 de marzo de 1944, despertó temprano al alba de la esperanza para dos personas cuya vida se escapaba no por el sumidero del tiempo, sino por el desagüe de una ciencia impotente para hacer frente a la mayoría de las enfermedades infecciosas. En La Coruña, en la Clínica de San Nicolás, un ingeniero de las minas de wolframio de Lage (G.G.), que padecía una endocarditis, complicada con una lesión de válvula mitral, esperaba ansiosamente la llegada desde Gibraltar de las unidades de penicilina, procedentes de las tropas norteamericanas que ocupaban el norte de África, con las que, alrededor de mediodía, el doctor R. Fernández Obanza comenzaría un tratamiento que, desgraciadamente, habría de resultar insuficiente.

Mientras tanto, en Madrid, una niña de nueve años, que sufría una septicemia estreptocócica, aguardaba impaciente e ilusionada la llegada al domicilio familiar del barrio de Argüelles de las 12 ampollas de penicilina para su inyección por vía intramuscular que sus familiares habían conseguido de forma gratuita del Gobierno brasileño con la ayuda de las autoridades españolas. Los frascos con el “precioso medicamento”, producido por Laboratorios Oswaldo Cruz, habían sido transportados, encerrados en un termo con hielo (protegido a su vez por una caja de hojalata con cierre hermético), desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Río de Janeiro, a la Embajada brasileña, en Madrid, vía Natal, en el Estado de Río Grande, Bolama (Guinea Bissau), Casablanca y Lisboa, en un periplo de ocho días de duración, que incluyó varios viajes en avión y en tren.

Hacia las dos de la tarde del día 10 de marzo, el practicante V. Cabrerizo, en presencia del doctor Fernando Paz y del padre de la niña, inyectaba a Amparito la primera dosis de penicilina y seis horas después la segunda. Desafortunadamente, estas y las siguientes dosis administradas tan solo pudieron prolongar los sueños de futuro de la chiquilla apenas unos días, dado lo avanzado de su enfermedad. Si en el caso del ingeniero gallego la dosis había resultado escasa, en el de la niña madrileña el tiempo del transporte pudo ser el factor más negativamente decisivo.

De esta manera, la penicilina iniciaba su singladura en España como lo había hecho en Gran Bretaña: sin la ansiada curación de los primeros casos sometidos a tratamiento. No obstante, pronto se constatarían también en nuestro país los sorprendentes beneficios clínicos asociados a su empleo en numerosos procesos infecciosos de carácter bacteriano. Uno de los primeros éxitos fue la curación del profesor Carlos Jiménez Díaz, quien, tras contraer una grave neumonía neumocócica durante sus vacaciones de verano en Santander, pudo salvar su vida gracias a los dos gramos de penicilina conseguidos de estraperlo, y no sin ciertas dificultades, por sus discípulos en el Bar Chicote de la Gran Vía madrileña.

El reverso

La curación del doctor Jiménez Díaz y de otros muchos paciente gravemente enfermos, que han quedado en el anonimato, fue el anverso de la disponibilidad clínica de la penicilina; el reverso, lo constituyó el comercio, en ocasiones ilícito, que se desarrolló en torno a ella y que si, a nivel internacional, quedó plasmado en la novela de Graham Green El tercer hombre, y en su no menos famosa versión cinematográfica dirigida por W. Wylery, con Orson Wells de protagonista (“la guerra y la paz desencadenan una gran cantidad de negocios sucios, pero ninguno tan vil como éste”), en la España de los cuarenta originó un considerable “mercado negro” en el que cada frasco se pagaba a “precio de oro”.

Hasta mucho tiempo después, el abastecimiento de las farmacias fue bastante escaso e irregular y la Dirección General de Sanidad no siempre estaba en condiciones de garantizar el suministro. En 1945 se crearía una comisión encargada de distribuir la penicilina, garantizar un reparto justo y equitativo y evitar el tráfico ilegal, cosa que solo se conseguiría parcialmente, ya que Tánger y Gibraltar siguieron siendo puertos cercanos y puertas abiertas a la actividad contrabandista.

En cuanto al interés científico que suscitó la penicilina entre los médicos y escasos investigadores españoles de la época, merece la pena reseñar que, en el mismo año de 1944, veía la luz en Medicina Clínica el primer artículo en español sobre la penicilina, firmado por los doctores Pedro González, Jaime Suñer y Francisco González, bajo el título: “Obtención de la penicilina y otras experiencias”. Y es que, en Barcelona, un grupo de investigadores, encabezado por los firmantes había iniciado meses atrás un método propio de aislamiento y producción de pequeñas cantidades, que culminaría a mediados de diciembre de ese mismo año con el exitoso primer ensayo: el tratamiento de José Gener, un paciente de 56 años que padecía una infección estafilocócica de pronóstico muy grave, que no respondía al tratamiento con sulfamidas y que curó tras una semana de tratamiento con la penicilina elaborada por el citado equipo.

En cuanto al interés científico que suscitó la penicilina entre los médicos y escasos investigadores españoles de la época, merece la pena reseñar que, en el mismo año de 1944, veía la luz en Medicina Clínica el primer artículo en español sobre la penicilina, firmado por los doctores Pedro González, Jaime Suñer y Francisco González, bajo el título: “Obtención de la penicilina y otras experiencias”. Y es que, en Barcelona, un grupo de investigadores, encabezado por los firmantes había iniciado meses atrás un método propio de aislamiento y producción de pequeñas cantidades, que culminaría a mediados de diciembre de ese mismo año con el exitoso primer ensayo: el tratamiento de José Gener, un paciente de 56 años que padecía una infección estafilocócica de pronóstico muy grave, que no respondía al tratamiento con sulfamidas y que curó tras una semana de tratamiento con la penicilina elaborada por el citado equipo.

Por su parte, A. de la Peña y E. de la Peña publicaban por la misma época en Revista Clínica Española el artículo “Tratamiento por la penicilina de las formas de blenorragia resistentes a otras terapéuticas”, concluyendo “el valor extraordinario de la penicilina”. También en 1944, Manuel González Jáuregui ofrecía un análisis resumido de la situación y previsión de la aplicación terapéutica de la penicilina en la conferencia pronunciada en la Real Academia Nacional de Farmacia: La penicilina. Estado actual de este problema.

Otros dos artículos que merecen destacarse fueron los firmados por el doctor José Mª Alés, estrecho colaborador del profesor Jiménez Díaz –y uno de los responsables de su curación– y pionero de la microbiología clínica en España. El primero de ellos, realizado junto con el gran cardiólogo Francisco Vega Díaz y publicado en Medicina Clínica (1945), recoge el primer caso de endocarditis bacteriana curado con penicilina; el segundo artículo, elaborado junto con el profesor Emilio Arjona y publicado en Revista Clínica Española (1946), plantea la prolongación del tiempo de acción y la consecución de niveles plasmáticos más elevados de penicilina por la administración simultánea de sustancias que interfieren su eliminación, como el benzoato de sodio. Como el propio doctor Alés me comentó poco tiempo antes de su muerte, se trataba de uno de los procedimientos ideados para aprovechar al máximo las mínimas cantidades disponibles de penicilina, de la que más de medio siglo después todavía recordaba “ese olor tan peculiar y el color amarillento de las primeras preparaciones”, así como las dificultades para su obtención.

Primeros libros

En cuanto a los primeros libros editados en español, merece la pena destacarse Lo que cura la penicilina: presente y futuro de una droga mágica (1944), del doctor José Alvárez-Sierra, obra dirigida a fundamentalmente a los médicos generales, en la que da noticia de forma razonada de “cuanto se sabe hasta hoy de la penicilina” e incluye la casuística de las primeras historias clínicas realizadas por Florey y sus colaboradores.

En 1945 apareció una de las primeras recopilaciones de la historia del descubrimiento y aplicaciones de la penicilina: La Penicilina y los Antibióticos antimicrobianos, de Florencio Bustinza, amigo personal de Fleming y quizás la figura más destacada en relación a los temas de la penicilina en España. En una de las páginas del libro, el autor confiesa que no sabe qué admirar más “si las maravillosas propiedades terapéuticas de la penicilina o la asombrosa rapidez con que en los años 1943 y 1944 se ha desarrollado la industria de la penicilina”.

En 1945 apareció una de las primeras recopilaciones de la historia del descubrimiento y aplicaciones de la penicilina: La Penicilina y los Antibióticos antimicrobianos, de Florencio Bustinza, amigo personal de Fleming y quizás la figura más destacada en relación a los temas de la penicilina en España. En una de las páginas del libro, el autor confiesa que no sabe qué admirar más “si las maravillosas propiedades terapéuticas de la penicilina o la asombrosa rapidez con que en los años 1943 y 1944 se ha desarrollado la industria de la penicilina”.

Un año después, el doctor Mateo Jiménez Quesada, que había estado trabajando en Estados Unidos y fue uno de los introductores de la penicilina en España, exponía una estadística de los primeros 60 casos de infecciones de nariz, oídos y vías respiratorias altas tratados con penicilina, cuyos resultados calificaba de “verdaderamente sorprendentes”. Por esas mismas fechas, el oftalmólogo José Ignacio Barraquer había tratado con éxito un buen número de infecciones oculares de distinto tipo.

Gregorio Marañón, que había vuelto del exilio en 1943, también se sumaría a las alabanzas de la penicilina, calificándola como “el comienzo de una era, que llena de esperanza, se abre ante nosotros”. En el prólogo a la obra de Bustinza anteriormente comentada hace una glosa de los cien años que condujeron a la introducción clínica de la penicilina y concluye: “… por fin, ahora mismo, en plena destrucción de Europa, Florey amplía las investigaciones realizadas en los años de 1928 al 1932 por Fleming –el gran bacteriólogo descubridor de la penicilina– y pone de relieve las virtudes terapéuticas de este nuevo medicamento que en nuestras horas luctuosas redime al hombre del pecado de su crueldad; porque entre los cañones y los lanzallamas se insinúa, como un milagro de su misericordia, su benéfica, callada y salvadora acción (…). Y todo esto ha sido presenciado por una sola generación, como la mía”. Por cierto, en sus archivos consta como primer caso registrado de tratamiento con penicilina el de la curación de una gravísima meningitis estafilocócica.

¿Quiere leer el segundo capítulo de esta historia?

Avance prodigioso

La penicilina había sido descubierta por Alexander Fleming en septiembre de 1928 en un cultivo de estafilococos que durante las vacaciones de verano había sido contaminado por hongos del género Penicillium. El trabajo, que puede resultar ejemplar sobre “cómo la inteligencia, la observación e incluso la modestia ante los hechos que son observados por un hombre de ciencia, pueden lograr lo que algunas veces no se consigue con grandes técnicas” (Pedro Laín Entralgo), fue publicado en el British Journal of Experimental Pathology en octubre de 1929. En el artículo, Fleming describe cómo la penicilina es activa frente a algunos microorganismos y sugiere, teóricamente, la posibilidad de su uso terapéutico, aunque ésta no era la finalidad principal del trabajo.

La penicilina había sido descubierta por Alexander Fleming en septiembre de 1928 en un cultivo de estafilococos que durante las vacaciones de verano había sido contaminado por hongos del género Penicillium. El trabajo, que puede resultar ejemplar sobre “cómo la inteligencia, la observación e incluso la modestia ante los hechos que son observados por un hombre de ciencia, pueden lograr lo que algunas veces no se consigue con grandes técnicas” (Pedro Laín Entralgo), fue publicado en el British Journal of Experimental Pathology en octubre de 1929. En el artículo, Fleming describe cómo la penicilina es activa frente a algunos microorganismos y sugiere, teóricamente, la posibilidad de su uso terapéutico, aunque ésta no era la finalidad principal del trabajo.

No obstante, el hecho crucial que abrió una nueva era, no sólo en la historia de la medicina sino también de la humanidad, tuvo lugar diez años después del descubrimiento de Fleming, cuando en la Universidad de Oxford un equipo de jóvenes investigadores, dirigidos por Howard W. Florey y Ernst B. Chain, entre los que se encontraban Norman Heatly y Edwards P. Abraham, decidió investigar sistemáticamente la actividad antibacteriana de una serie de sustancias producidas por microorganismos, entre ellas la penicilina procedente de cepas de Penicillium notatum.

En un principio el interés era puramente científico, pero, a partir de 1940 y una vez iniciada la II Guerra Mundial, el objetivo se estableció en el logro de un tratamiento clínicamente eficaz de las infecciones bacterianas, verdadero azote de los soldados heridos por armas de guerra, seleccionándose casi al azar la penicilina como la molécula principal con la cual comenzar los ensayos. Los resultados experimentales en animales se hicieron públicos en un artículo publicado en The Lancet en 1940, en el que se caracterizaba a la penicilina como agente quimioterapéutico.

Con una gran penuria de medios y un enorme ingenio en el trabajo, a lo largo de 1941 el equipo de Oxford consiguió tratar –a veces recuperando de la orina del paciente parte de la penicilina administrada– a un grupo de enfermos graves, y, aunque los dos primeros pacientes no salieron adelante (la señora Elva Akers, afecta de un cáncer terminal, y el policía Albert Alexander, con una infección sistémica generalizada), la mayoría de ellos logró la recuperación. Todo ello acabaría con la demostración de la utilidad terapéutica de la Penicilina y la constatación de unos resultados más que satisfactorios, en palabras del propio Florey, los cuales resumió Abraham en los siguientes términos: “Merced a su notable actividad frente a distintas bacterias patógenas y su casi nula toxicidad para el hombre, la penicilina parecía poseer propiedades milagrosas y abrir una nueva era en el tratamiento de la enfermedad”.

Sin embargo, hacía falta más penicilina que los pocos gramos que proporcionaban cientos de litros de cultivo del hongo Penicillium notatum (una dosis de un día para una persona suponía varios meses de trabajo en el laboratorio) y Gran Bretaña, sumida en plena guerra contra el nazismo, no estaba en condiciones de invertir y dedicarse a producir penicilina. De ahí que, en el verano de 1941, Florey y Heatly decidieron ir en busca de ayuda a EE.UU. La encontraron en Charles Thom, jefe de micología en el Northern Regional Research Laboratory, en Peoria (Illinois), adscrito al Departamento de Agricultura del Gobierno, con quien plantearon dos líneas de trabajo: el aumento de la producción mediante los medios que ya se disponía y la búsqueda sistemática de otros microorganismos productores del antibiótico. Esta segunda línea resultó extraordinariamente fructífera tras el hallazgo en melones podridos encontrados por una empleada del laboratorio (Mary Hunt) en un mercado cercano, del Penicillium chrysogenum, un hongo capaz de generar varias veces más penicilina que Penicillium notatum.

Producción en masa de penicilina.

Con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941, la penicilina pasó a ser una prioridad nacional, iniciándose en pocos meses su producción a gran escala con el aprovechamiento del elevado rendimiento de las cepas de P. chrysogenum y del cambio de la fermentación superficial por la profunda, pero también con la ayuda de varias universidades y distintas compañías farmacéuticas (Lilly, Pfizer, Merck & Co). El acuerdo de colaboración angloamericano, logró en un par de años mejorar la producción y purificación de la penicilina y reducir considerablemente el precio de cada dosis.

A principios de 1944, se había tratado ya a más de 200 enfermos con resultados excelentes, había quedado establecida la eficacia y escasa toxicidad de la penicilina y se disponía de cantidades suficientes para el abastecimiento del ejército aliado, pero todavía era poco accesible para la población general. Pocas semanas después, la penicilina llegaba a España y daba lugar a la pequeña y rocambolesca historia que acabo de contarles.

Si en septiembre de 1945, el director de cine Roberto Rosellini mostraba en Roma, ciudad abierta los destrozos de la guerra, pero también el ansia y la pasión de vivir de las gentes, algunos meses después la concesión del premio Nobel de Medicina a Fleming, Chain y Florey venía a expresar la voluntad de la comunidad científica de hacer realidad, a pesar de las enormes dificultades, el presagio de W. Goethe siglo y medio antes: la humanidad acabará venciendo a la enfermedad.

Quedaron injustamente fuera del Nobel Heatly, Abraham y Fletcher, que habían resultado decisivos en el desarrollo de la antibioterapia. En pocos años harían su aparición nuevas familias de antibióticos (el nombre “antibiótico” se debe a Selman A. Waksman, descubridor de la estreptomicina, clave en la lucha contra la tuberculosis), como las penicilinas semisintéticas de amplio espectro, las cefalosporinas, las tetraciclinas, los macrólidos…