Sin embargo, la difteria pasó relativamente desapercibida hasta la gran epidemia europea del siglo XVI y los repetidos brotes epidémicos que se prolongaron durante las centurias siguientes. Fue en este tiempo cuando se conoció popularmente como “garrotillo” por la similitud entre los espasmos de asfixia de los enfermos y los de los reos ejecutados a garrote vil.

De los síntomas, malignidad y estragos de la difteria durante el Mundo Moderno dio buena muestra el español Luis Mercado, médico de cámara durante los reinados de Felipe II y Felipe III, uno de los galenos que más tiempo y dedicación consagraron al estudio y descripción de la enfermedad (“angina maligna” o “angina sofocante”) y para quien “este mal pestilente es el más peligroso que se conoce”. Mercado también consideró un mecanismo contagioso por transmisión: ”… el padre se contagió del hijo al sacarle las membranas”.

Otro de los más relevantes médicos renacentistas españoles, Francisco Vallés, que fue “Protomédico general de todos los Reinos y Señoríos de Castilla”, explicó la clínica del garrotillo de manera clara: “los hombres así afectados son sofocados (…), lo mismo que les pasa a los que son estrangulados por el aro, por las manos, o de cualquier otro modo”, añadiendo que la enfermedad puede extenderse al tórax y que en ocasiones “hay tensión en los tendones posteriores de la cerviz (…), y raíces de los nervios de los músculos intercostales”.

Las excelentes monografías aparecidas durante los siglos XVII y XVIII, en las que se hacía referencia a la fácil transmisión de la enfermedad, sobre todo en los niños, las diversas medidas de higiene y limpieza que se pusieron en práctica y la recomendación de la traqueotomía mejoraron algo el pronóstico de la difteria, enfermedad que también mostró cierta predilección por ilustres personajes de la historia, entre los que cabe destacar al primer presidente estadounidense, George Washington. Un cuadro de Francisco de Goya, cuyo título original aludía al Lazarillo de Tormes, sería rebautizado más de un siglo después por el doctor Gregorio Marañón como El garrotillo, al ver en él la representación de las prácticas de medicina popular empleadas para intentar la curación de la difteria.

La enfermedad tuvo un amplio radio de acción a lo largo del siglo XIX, tiempo en el que sus brotes epidémicos segaron miles de vidas humanas antes de llegar a la mayoría de edad. El “bárbaro drama de la naturaleza” que, en palabras de Benito Pérez Galdós, suponía la difteria, golpeó con gravedad e incidencia desigual durante toda la centuria, ensañándose especialmente con las poblaciones urbanas. En la primera mitad del siglo los brotes epidémicos afectaron casi exclusivamente a Escandinavia, Países Bajos y Francia, pero, tras un “pequeño descanso”, se registró un nuevo brote epidémico que rebasó los límites europeos y atacó principalmente a los países y las regiones de clima templado provocando una elevada y generalizada mortandad, que se repetiría en el ámbito europeo con la última epidemia surgida en la última década del siglo.

La descripción del novelista canario en La familia de León Roch da una idea de lo terrible que podía llegar a ser la difteria laríngea: “La vio contraerse sofocada, llevándose los dedos al cuello para clavárselos, con ansias de agujerearse para dar paso al aire que faltaba a su garganta obstruida. ¡Espectáculo horrible! La muerte de un niño por estrangulación, sin que nadie lo pueda evitar, sin que la ciencia ni el cariño materno puedan distender la invisible garra que aprieta el cuello inocente, antes blanco como lirio y ahora cárdeno como un pedazo de carne muerta”. La niña a la que hace referencia Galdós acabaría salvándose al expulsar de forma espontánea parte de las falsas membranas: “… Monina dio un violento salto, y en un acceso de horrible tos expulsó un pedazo de falsas membranas”.

Asimismo, en La educación sentimental, Gustave Flaubert nos habla de otra curación similar, en este caso de un niño: “… El niño comenzó a arrancarse la ropa del cuello, como si quisiera liberarse del obstáculo que le ahogaba, arañaba la pared y se asía a las cortinas de la cama, buscando un punto de apoyo para respirar. Tenía la cara azulenca, y todo su cuerpo, bañado por un sudor frío, parecía adelgazar…. Las sacudidas del pecho lanzaban al niño hacia adelante como para romperlo. Por fin vomitó algo extraño, parecido a un tubo de pergamino. ¿Qué era aquello? ella se imaginó que había arrojado un trozo de sus entrañas. Pero el niño respiraba ampliamente, con regularidad. Esa apariencia de bienestar asustó a la madre más que todo lo anterior; estaba como petrificada, con los brazos caídos y los ojos fijos, cuando llegó el doctor Colot. El niño, según él, se había salvado ….”. Sin embargo, la mayoría de las veces el milagro no ocurría y había que recurrir a la traqueotomía como único remedio para salvar la vida del enfermo, aunque no siempre se llegaba a tiempo.

De la difteria y sus terribles consecuencias se ocupan igualmente dos escritores médicos en las primeras décadas del siglo XX. El primero de ellos es el extremeño Felipe Trigo, que plantea como Esteban, el protagonista de la novela El médico rural, tiene que enfrentarse a la enfermedad de su propio hijo: “Se aterró. No pudo dudarlo. Las fauces y la nariz de uno de aquellos enfermitos tapizábanse de membranas resistentes que eran expulsadas con la tos. ¡Difteria! … Persuadióse el médico… ¡Y no sería otra cosa lo que su hijo padecía!”. Pero, a pesar de que al padre le lloraba el corazón, el médico era consciente de la feroz grandeza de su deber: “era un hombre de hierro que sabía no vacilar”.

El segundo es el ucraniano Mijáil A. Bulgakov, el autor de El Maestro y Margarita, que en el relato La tráquea de acero describe la ansiedad con la que un inexperto médico se enfrenta a una traqueotomía que, cuando se realizaba con éxito –y ahora volvemos a las palabras de Trigo– se parecía al “milagro de una vuelta de la muerte”. Para entonces ya era conocido que la difteria se transmite fácilmente de una persona a otra, ya sea por contacto directo o por vía aérea, a través de las gotitas respiratorias emitidas al toser o al estornudar. También puede diseminarse a través de tejidos u objetos contaminados.

Por su parte, el químico y escritor turinés Primo Levi (que vivió en propia carne las más terribles experiencias de la Segunda Guerra Mundial) en su Informe sobre las condiciones higiénico-sanitarias del campo de concentración para judíos de Monowitz (Auschwitz), escrito con la colaboración de Leonardo Debenedetti y que sirvió de base para ese viaje al abismo de la humanidad que supone su libro Si esto es un hombre (“nuestra lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre”), describe la difteria entre las enfermedades más comunes entre los deportados: “Las más frecuentes de estas dolencias eran las representadas por las enfermedades exantemáticas, y de modo especial por la escarlatina, la varicela, la erisipela y la difteria. También ocasionalmente se presentaban casos de tifus abdominal. Todos los aquejados por estas enfermedades eran ingresados en un pabellón de aislamiento, pero de manera promiscua (…). La escarlatina y la erisipela se combatían con sulfamidas, suministradas siempre en dosis reducidas; los diftéricos eran abandonados a su suerte por la falta de suero (…). En estas condiciones es fácil comprender que la mortalidad en los casos de difteria alcanzase el 100% …”.

Cuando las aguas europeas comenzaron a discurrir más tranquilas por el río de la historia se pudo apreciar un extraordinario descenso en la mortalidad por enfermedades infecciosas, gracias a los progresos realizados en el campo de los antimicrobianos, la vacunación y la sueroterapia. A principios de los años 50, el doctor Gregorio Marañón hacía el siguiente balance: “En el año 1912-1913, primero de mi actuación como médico del Hospital General de Madrid en el pabellón de infecciones, vi 69 casos de difteria, con 6% de mortalidad; 162 casos de tifoidea, con un 7% de mortalidad; 31 casos de escarlatina, con un 5% de mortalidad y 350 casos de tifus exantemático, con un 11% de mortalidad. Esta morbilidad y mortalidad infecciosas eran la gran preocupación de los médicos de entonces. Cuarenta años después, los alumnos salen de la Facultad sin haber visto un solo caso de difteria; la fiebre tifoidea, rara y breve, tiene una mortalidad de un 0,6% y la escarlatina transcurre con un 0,5% de mortalidad”.

No obstante, y a pesar de que la ley de Bases de Sanidad de 1944 declaraba obligatoria la vacunación contra la difteria en España, seguía habiendo núcleos aislados en los que la vacunación o la antibioterapia no llegaban o llegaban con mucho retraso. En el libro El médico día a día, una historia de nuestro tiempo recogimos la actuación de un médico rural en una de las cortijadas de Sierra Cabrera a mediados del siglo pasado: “Cuando Salvador llegó a la cama del enfermo y pudo comenzar el reconocimiento, lo primero que pudo observar fue que la espesa y blancuzca tela de araña tejida en el fondo de la garganta amenazaba con asfixiar al muchacho. No había tiempo que perder… Con la maestría de un nuevo Avicena, Salvador hizo un rápido, ágil y coordinado movimiento, deprimió la lengua con los dedos de la mano izquierda y con la derecha introdujo una cánula en la boca del joven y, atravesando la garganta, la llevó diestramente hasta la laringe, permitiéndole respirar y devolviéndole la esperanza de vida que, momentos antes, parecía agotarse”. De regreso a casa, Salvador rememora la figura del protagonista de la novela de Felipe Trigo y, en medio de la noche desbordante de luna, siente como nunca antes lo había hecho la pasión de ser médico. En ese mismo entorno de la Axarquía almeriense todavía se conserva como una reminiscencia de las sombrías epidemias de difteria del pasado una carrera –coplilla popular– que dice así: “Del año del garrotín / nos tendremos que acordar / mucho frío y poca ropa, / mucha hambre y poco pan”.

Dejando el atajo literario y volviendo al camino de la ciencia hay que señalar que fue el médico francés Pierre F. Bretonneau quien señaló la naturaleza específica de la enfermedad y demostró que la falsa membrana laríngea podía extenderse hasta la laringe y provocar el garrotillo, para el cual preconizó la traqueotomía que él mismo desarrollaría con éxito (Tratado de difteria, 1826). Bretonneau denominó a la enfermedad “difteritis”, o sea, inflamación membranosa. El definitivo término de difteria se debe a su discípulo Armand Trousseau.

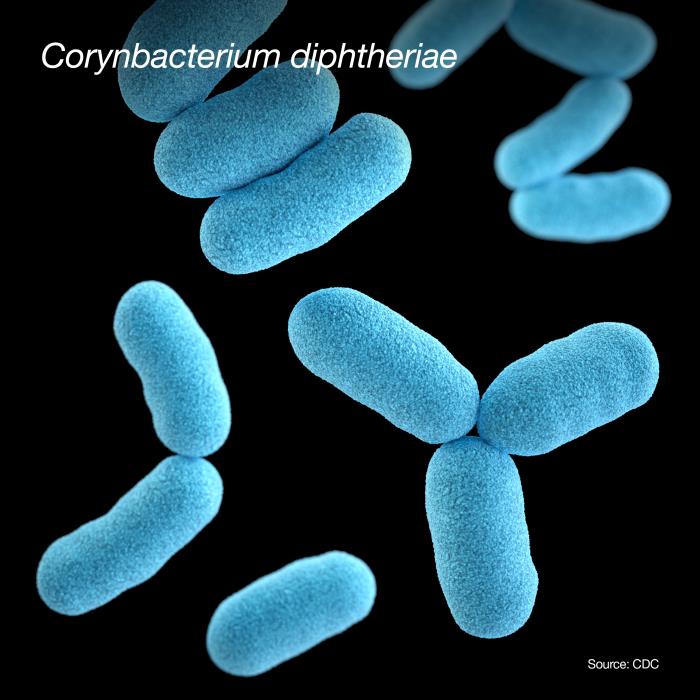

Sin embargo, el problema del origen y la transmisión de la enfermedad no quedó definitivamente aclarado hasta que se consiguió identificar y aislar el agente causal en 1883 por parte de los investigadores alemanes Edwin Klebs, discípulo de Rudolf Virchow, y Friedrich Loeffler, colaborador de Robert Koch; de ahí que el patógeno identificado como Corynebacterium diphtheriae también adopte el nombre de “bacilo de Klebs-Loeffler”.

Un año después, Loeffler demostró que el bacilo permanecía en las membranas laríngeas y no invadía el resto del organismo, por lo que intuyó que el patógeno era capaz de generar alguna sustancia o “veneno” que era la causa de la intoxicación y muerte de las personas; además demostró que un 5% de los niños sanos tenía el bacilo en la garganta, haciendo la primera descripción de un portador sano. Por esa época fallecían en Prusia alrededor de 50.000 niños al año a causa de la difteria.

Posteriormente, en 1888, Émile Roux y Alexandre Yersin lograron demostrar en el laboratorio de Pasteur que el filtrado de un cultivo de bacilo diftérico seguía poseyendo acción patógena, concluyendo que debía tratarse de una toxina formada por el germen y segregada al medio de cultivo; por tanto cabía esperar que la reacción defensiva contra ella produjera inmunidad en los animales de laboratorio y que ésta podía trasladarse de unos animales a otros mediante la inyección de suero de los que previamente habían sido inmunizados. En los dos años siguientes ambos autores publicaron tres memorias sobre la difteria, en las que aportaron la prueba definitiva de que el bacilo de Klebs-Loeffler era la causa de la enfermedad y, asimismo, de que producía una toxina muy activa, cuyas propiedades también estudiaron.

Poco tiempo después de que los alemanes Emil von Behring y Karl Fraenkel y el japonés Kitasato Shibasaburō descubrieran la presencia de la antitoxina diftérica en la sangre de los animales inmunizados y prepararan el primer suero con el que se trató con éxito a una niña berlinesa, los franceses Émile Roux y Louis Martin obtuvieron la toxina diftérica. En 1894, junto con Auguste Chaillou, fueron capaces de inmunizar con éxito a 300 niños del Hospital de Niños enfermos de París a partir del suero obtenido de caballos inmunizados. La generalización del suero se produjo cuando se establecieron medidas de su capacidad antitóxica por parte de Paul Ehrlich (1897), aunque fue Roux, director del Instituto Pasteur desde 1904, su principal impulsor. La sueroterapia, como ya había ocurrido con la vacunoterapia, dejó de constituir una mera experiencia de laboratorio para convertirse en un recurso terapéutico insustituible en el tratamiento y la prevención de las enfermedades infectocontagiosas.

En España, la Real Orden de 2 de marzo de 1895 dictaba disposiciones para que las corporaciones provinciales y municipales y los particulares pudieran establecer laboratorios del suero antidiftérico por el procedimiento Behring-Roux, al mismo tiempo que establecía una serie de requisitos para los médicos en ejercicio que hicieran uso de estos sueros. Esta orden permitió la autorización para que el Instituto Llorente, en Madrid, el Laboratorio Microbiológico Municipal del Ayuntamiento de Barcelona y el laboratorio del doctor Jaime Ferrán, también ubicado en Barcelona, pudieran elaborar y expender el suero antidiftérico elaborado por el procedimiento citado. Cuatro años más tarde se crearía el Instituto Alfonso XIII de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología, institución que contaba entre sus más destacados investigadores con Santiago Ramón y Cajal.

En 1913, el propio Behring (el único de los investigadores en la lucha contra la difteria en obtener el Premio Nobel de Medicina) utilizaría la mezcla toxina-antitoxina para producir inmunidad activa permanente frente a la difteria en seres humanos; algo más tarde, William H. Park introdujo el método en EE.UU., llevando a cabo un amplio programa de inmunización en la ciudad de Nueva York. Esta técnica sería sustituida a partir de 1923 por el toxoide diftérico, preparado por Gaston L. Ramon, que disponía de una capacidad inmunogénica superior y carecía de algunos peligros de la mezcla toxina-antitoxina; en realidad, lo que hizo Ramon fue tratar la toxina de la difteria con calor y formalina (una solución de formaldehido), lo que permitía su inactivación para fijarse a las células y evitar su toxicidad, aunque era capaz de inducir anticuerpos que bloqueaban la toxina natural. Se estaba ya en el camino para lograr el control de la enfermedad al proporcionar a los médicos un arma eficaz contra un terrible mal que llenaba de espanto a los padres de los niños enfermos, y que todavía a principios de los años veinte causaba en Estados Unidos más de 200.000 casos, con una mortalidad del 5-10%, y era una de las tres principales causas de mortalidad infantil en Gran Bretaña.

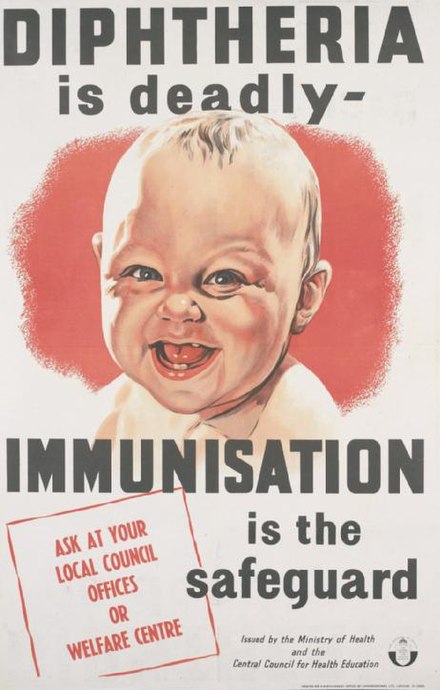

En 1974, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó al toxoide de la difteria en su lista de inmunizaciones recomendadas dentro de su Programa Ampliado de Inmunización (PAI) para los países en desarrollo, lo que permitió extender considerablemente el alcance de la inmunización contra la difteria. Aun así, la difteria epidémica volvió con inusitada fuerza en la primera mitad de los años 90 a los países de la antigua Unión Soviética (seguramente como consecuencia de la caída de las vacunaciones), desde donde hizo incursiones a distintos países del norte de Europa. La incidencia fue aumentando año tras año hasta superar los 50.000 casos en 1995. Sin embargo, en la primera década del nuevo siglo los casos de difteria en todo el mundo descendieron por debajo de los 5.000. En España, el último caso se produjo en un niño no vacunado en 2015; el anterior caso registrado databa de casi 30 años atrás (1986). Este era el resultado de las campañas masivas de vacunación iniciadas en el año 1965.

En la actualidad, el programa de inmunización infantil para la difteria en la mayoría de los países occidentales incluye cinco inmunizaciones con el toxoide de la difteria antes de los 6 años (2, 4, 6 y 18 meses y 6 años), además de una dosis de refuerzo para los adolescentes (14 años). Todas las inmunizaciones para la difteria para niños se aplican en una inyección combinada con el toxoide del tétanos y la vacuna contra la tos ferina (vacuna conocida como DTaP). Los adultos reciben el toxoide de la difteria en combinación con un refuerzo para el toxoide del tétanos, que se recomienda cada 10 años (vacuna Td) o bien con tétanos, difteria y tos ferina (vacuna Tdap). En cualquier caso se estima que 1 de cada 10 niños en el mundo están sin cobertura o con cobertura parcial contra la difteria.

Es necesario insistir tanto en la peligrosidad de la enfermedad (la bacteria no solo afecta a las vías respiratorias, sino que la toxina puede afectar a otros órganos como los riñones, el corazón, el cerebro y el sistema nervioso) como en el hecho de que la vacuna de la difteria es una vacuna inactivada (no es una vacuna viva) y contiene la toxina que fabrica la bacteria, pero está totalmente desprovista de su toxicidad (toxoide). De esta manera, una vez inyectada en el organismo no puede producir la enfermedad, pero sí mantiene su capacidad de estimular la producción de anticuerpos contra ella. De acuerdo con las estimaciones de la OMS, la vacuna antidiftérica salva anualmente alrededor de 2.5 millones de vidas humanas.