Las “obras de la Naturaleza” están dotadas de vida y, por ello, serán perecederas; en cambio, las obras de arte y las obras científicas perduran con la “angustiosa fragilidad de lo eterno”. La obra de arte es un descubrimiento, o mejor aún, un invento que se oferta al desconocido y asombrado observador para su disfrute, mientras que la ciencia procura soluciones al hombre sin dejar de provocar en éste sorpresa y fascinación durante el camino recorrido para conseguir sus objetivos.

Así lo entendió una de las mentes más brillantes de la ciencia española de todos los tiempos, la de Santiago Ramón y Cajal, quien en sus Reglas y Consejos sobre Investigación Científica afirma que la construcción científica “se eleva a menudo sobre las ruinas de teorías que pasan por indestructibles” y que “no hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados”, antes de hacer suyo el pensamiento según el cual “la ciencia se crea, pero nunca está creada” (J.B. Carnoy).

Seguramente, nuestro Premio Nobel también admitiría como fundamentos del proceso creativo esos “tónicos de la voluntad” que son la curiosidad y el entusiasmo, el asombro y la satisfacción por el trabajo bien hecho.

En efecto, la curiosidad y la admiración son la primera motivación, el sustrato sobre el que se ponen en marcha la serie de reacciones que constituyen el proceso creativo, mientras que la satisfacción es el estímulo, el catalizador sin el cual no sería posible reanudar una vez tras otra la tarea creativa.

En este sentido, pocas cosas hay que se puedan comparar al placer de contemplar la obra terminada o, mejor aún, el instante previo, en el que el pálpito del corazón –que ya intuye la importancia y la trascendencia de lo conseguido– se acelera por el gozo pleno de los sentidos y el puro deleite intelectual ante un nuevo descubrimiento.

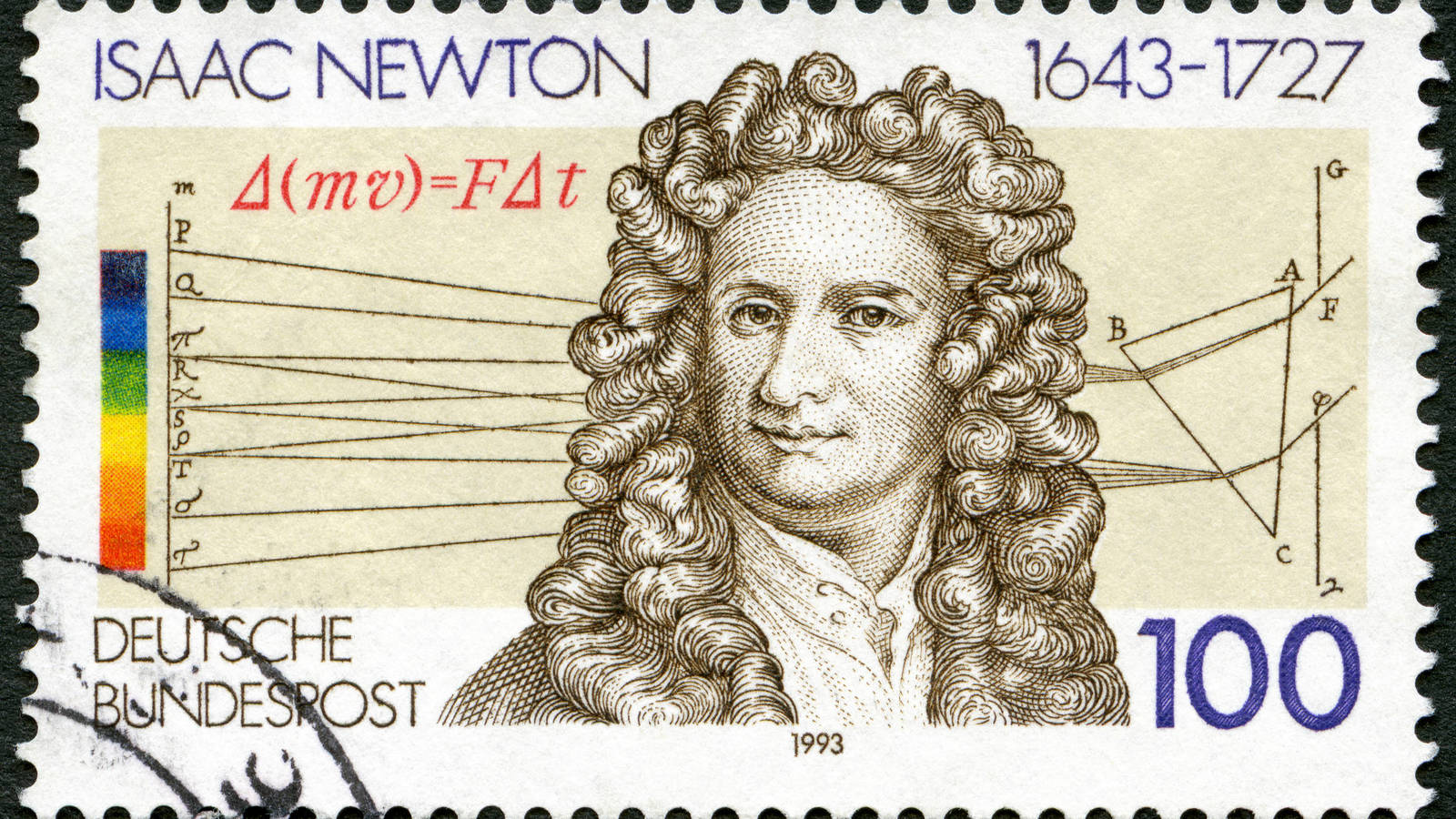

Ambos, la curiosidad y la satisfacción, alimentan y se retroalimentan con el entusiasmo, y esto no solo ocurre en el arte, la literatura o la música, sino también en la ciencia. Dice el sabio aragonés: “…la emoción placentera asociada al acto de descubrir es tan grande que se comprende perfectamente aquella sublime locura de Arquímedes de quien cuentan los historiadores que, fuera de sí por la resolución de un problema profundamente meditado, salió casi desnudo de su casa lanzando el famoso Eureka: ‘¡Lo he encontrado!’. ¡Quién no recuerda la alegría y la emoción de Newton al ver confirmada por el cálculo, y en presencia de los nuevos datos aportados por Picard con la medición de un meridiano terrestre, su intuición genial de la atracción universal! Todo investigador, por modesto que sea, habrá sentido alguna vez algo de aquella sobrehumana satisfacción que debió experimentar Colón al oír el grito de ¡Tierra! ¡Tierra! lanzado por Rodrigo de Triana”.

Poco más hay que añadir, si acaso las palabras del buen médico y experto musicólogo Manuel Gomis, tan prematura como desgraciadamente desaparecido: “La ciencia como el arte descubren, pero también iluminan, amplían el espacio, lo expanden, lo acomodan (…). El punto de partida y el punto final son comunes, el proceso para desarrollarse también lo es. El artista y el científico construyen un nuevo orden, al que consagran sus vidas. Ambos revelan la verdad e iluminan nuestro sueño. Ellos nos permiten sobrevivir, salir del agujero…”.