Antes del llamado en el ámbito de la medicina Siglo de las Fiebres, Siglo de las Luces en el terreno de las artes y las ciencias, la viruela había zarandeado de forma violenta y en repetidas ocasiones al mundo entero, hasta el punto de que era considerada como el “más terrible de los ministros de la muerte”. Por aquel tiempo era un hecho conocido que la viruela se propagaba por contagio y también se sabía que las personas que habían sido víctimas de la enfermedad quedaban protegidas frente a ella; incluso había personas que no tenían reparo en poner a sus hijos en contacto con enfermos que padecían su forma más benigna.

En este ambiente, marcado por una situación social en la que, al decir de Voltaire, la “quinta parte de los hombres muere o se afea por causa de esta enfermedad”, se instauró a finales del siglo XVIII en toda Europa el método de variolización, el primer gran avance en la historia de la medicina preventiva.

En efecto, hacía mucho tiempo que la viruela había sido caracterizada clínicamente con bastante precisión y la variolización era una práctica común entre los chinos, que la realizaban ya en los primeros siglos de nuestra era. Una de sus técnicas consistía en introducir en las ventanas nasales de la persona que se iba a tratar una gasa empapada en el pus variólico de una persona enferma; otra era la inoculación de material pustuloso en una herida o raspadura superficial en la piel. La primera de ellas la empleó a principios del siglo XVIII el jesuita francés François X. Dentrecolles, que había sido misionero en China, donde aprendió la técnica. Y lo hizo con tan mala fortuna que en su primera experiencia la mujer a la que se le practicó la variolización murió atacada por una viruela fulminante.

Desde tiempos remotos

También en India y en los países árabes se practicaba la inoculación desde tiempos muy remotos con el fin de preservar no solo la vida de las personas sino también su integridad física, pues se había observado que las personas que habían tenido viruela no volvían a sufrirla, como ponen de manifiesto escritos de Rhazes y Averroes, entre otros autores árabes (junto a las formas mortales que atacaban preferentemente a los niños, llamadas “cuchillo de los niños”, existían otras cuya curación se pagaba al precio de huellas indelebles que desfiguraban gravemente a las personas, conocidas como “picado de viruela”, y que afectaban por igual a todas las clases sociales). Además, como deja ver el relato de Las mil y una noches, el texto más popular de la literatura árabe, el contagio de la viruela no solo era una teoría médica sino también un hecho asumido por una buena parte de la población.

El procedimiento consistía en pinchar las venas de la persona sana con agujas de plata muy finas, que previamente habían sido sumergidas en el pus de una costra variólica en el décimo día de su evolución. Este método fue introducido en Europa por lady Mary Wortley Montagu, esposa del embajador británico en Turquía, quien observó la manera de inocular de los turcos y escribió llena de entusiasmo a su amiga Sarah Chiswell: “La viruela, tan fatal y tan común entre nosotros, es aquí enteramente inofensiva gracias a la invención del ‘injerto’, que es el nombre que le dan. Un grupo de ancianas se encarga de la operación, que consiste en raspar una vena del paciente y poner en ella tanto veneno de la viruela como quepa en la cabeza de una aguja. Al octavo día el paciente padecía una fiebre que le mantenía en cama dos o tres días, y después rara vez le quedaban marcas”.

Lady Montagu (que en su propia piel mostraba las cicatrices de la enfermedad, y había visto morir a su hermano por ella) estaba tan completamente convencida de las bondades del método de variolización que no dudó en inocular a su hijo y, cuando regresó a Inglaterra, en la primera oportunidad que se le presentó explicó sus principios a la princesa Sofía Dorotea, esposa del rey Jorge I, quien mandó realizar primeramente experimentos con condenados a muerte y después, satisfecha con los resultados obtenidos por Richard Mead, hizo inocular a sus propios hijos. El método utilizado consistía en inducir una forma suave de la enfermedad, pasando una hebra de hilo empapado en el fluido de una costra variólica a través de una pequeña incisión que se hacía en el brazo.

Reyes y reinas

A partir de su aceptación en Inglaterra, la técnica fue estableciéndose como práctica en algunos países de Europa. El médico Thomas Dimsdale alcanzó gran fama en la aplicación del método y llegó a tratar incluso a la emperatriz Catalina de Rusia, quien había requerido sus servicios. Poco después, Luis XVI mandó inocular a sus hijos, lo que dio lugar a que se pusiese de moda en la Corte francesa aparecer con un lazo en el brazo. A su vez, la emperatriz María Teresa de Austria contrató al médico holandés Jan Ingenhousz para llevar a cabo un programa de inoculación entre los niños pobres de Viena, antes de vacunar a sus propios hijos. Por su parte, Gregorio Marañón afirmaba haber recogido indicios históricos del uso de la técnica de variolización en distintas zonas de España (Galicia, Guadalajara) en épocas anteriores al siglo XVIII y se tiene constancia de la “inoculación de viruelas” en algunos países americanos, como Chile y Perú, durante dicha centuria.

No obstante, el procedimiento no dejaba de tener sus peligros; a veces ocurrían accidentes y se producía una viruela grave, por lo que desde diversas instituciones se reprochaba a la técnica no ser siempre eficaz y, en cambio, tener capacidad para diseminar la enfermedad. Hubo que esperar a los trabajos de en el último cuarto del siglo XVIII para que la prevención contra la viruela se generalizara. Aun así, todavía a mediados del siglo XIX se podían leer en periódicos de la época afirmaciones tan curiosas como esta: “Desde que inoculamos a los hombres el suero vacuno no ha vuelto a nacer ningún hombre de inteligencia y genio privilegiados”, o como esta otra: “Ante el tribunal de la ciencia, la vacunación es una triste ilusión; ante el tribunal del sentido común, una estulticia; ante el tribunal de la historia, uno de los crímenes más graves que jamás se conocieron”.

A Jenner, sabedor de que el organismo humano se hacía resistente frente a un segundo ataque de viruela y algunas otras enfermedades infecciosas, le sorprendía la sana belleza de las ordeñadoras de vacas de la región de Gloucestershire, donde trabajaba como médico rural, y decidió hacer algunas observaciones por su cuenta. Los estudios le condujeron a formular la hipótesis, apoyada por el saber popular, de que las ordeñadoras habían sufrido ya los efectos de una enfermedad semejante a la viruela humana, pero mucho más benigna, que contraían en su continuo trabajo con las vacas, y que el agente contaminante se localizaba en las ubres. Las dos enfermedades, la viruela vacuna y la viruela simple, son tan semejantes que quien padece una queda protegido contra la otra.

El experimento

Para probar su hipótesis, Jenner contagió deliberadamente con la viruela vacuna (vacunación) a algunos niños y jóvenes a cuyos padres había podido persuadir de la verdad de sus opiniones. El resultado del primer ensayo, realizado en mayo de 1796 en un niño de ocho años, James Phipps, con pústulas de vacuna extraídas de la mano de una ordeñadora llamada Sarah Nelmes, demostró que Jenner tenía razón: pocas semanas más tarde pudo comprobar la inmunidad del niño, inoculándole una muestra de viruela fresca.

Dos años después, Jenner publicó un célebre folleto (On the Origin of the Vaccine Inoculation), donde afirmaba: “La viruela de las vacas es un preservativo garantizado contra la viruela ordinaria”. Así fue como surgieron la primera teoría acerca de la inmunización y el primer método terapéutico preventivo, que permitiría siglo y medio después proteger a los habitantes del mundo entero y erradicar prácticamente la enfermedad, tal como había vaticinado el médico británico en 1801: “Esta práctica acabará conduciendo a la erradicación de la viruela, el azote más espantoso de la raza humana”.

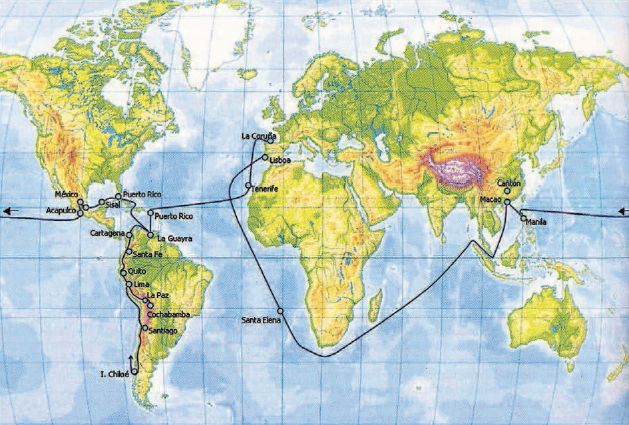

La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que bajo la dirección del doctor Francisco José Balmis dio la vuelta al mundo en los primeros años del siglo XIX (1803-1814), habla por sí sola de la excelente acogida que tuvo en España la vacunación antivariólica, la cual había sido introducida en nuestro país por Francisco Piguillem y Francisco Salvá Campillo, quienes tan solo tres años después de la aparición de la obra de Jenner habían realizado ya más de diez mil vacunaciones.

España pionera

La también llamada Expedición Balmis se considera la primera campaña sanitaria internacional de la historia y constituye una de las grandes aportaciones españolas a la medicina moderna. Auspiciada por Carlos IV, partió del puerto de La Coruña con 25 niños a bordo como método de conservación de la vacuna: la viruela de las vacas se inoculaba en el brazo de uno de ellos, se esperaba la aparición de las pústulas variólicas y de ellas se extraía el “fluido vacunal”, que se recogía y se inoculaba en el brazo de otro niño, manteniéndose así la cadena para conservar la vacuna. La comitiva hizo escalas en Canarias y en Puerto Rico, dividiéndose en Caracas en dos grupos: uno, dirigido por el propio Balmis, estuvo en Cuba, México, Filipinas y Macao, para recalar finalmente en Lisboa; el otro, a cargo de José Salvany, llegó a Cartagena de Indias y Perú.

De esta manera, la vacuna llegaba al continente americano tres siglos después de que literalmente estallara la enfermedad entre los indígenas y causara una catástrofe demográfica sin precedentes (“lo que no mató la gripe, lo mató la viruela”).

Se estima que más de medio millón de personas fueron inmunizadas directamente por la Expedición Balmis y que varios millones de hispanoamericanos fueron salvados de morir gracias a la creación de Juntas Sanitarias y Casas de Vacunación públicas en los lugares por los que pasaba.

El horror

Aun cuando la aplicación de la vacunación antivariólica desarrollada por Jenner supuso un gran impacto social, su establecimiento y uso generalizado en los distintos países todavía tardó bastante tiempo y la viruela continuó siendo un importante problema social durante el siglo XIX, al tiempo que seguía provocando una fuerte sensación de pánico en la población (”horror invencible a las viruelas”, según la expresión del escritor José María de Pereda), especialmente en épocas de recrudecimiento epidémico de la enfermedad.

El rostro de la enfermedad conmovía a artistas y literatos, tanto cuando atacaba a los niños, esas “flores caídas antes de generar fruto”, como a los mayores. En relación a los más pequeños, Emilia Pardo Bazán nos cuenta en Dulce sueño como la hórrida erupción brotó furiosa en la cara de una niña: “La cara fue presto la de un monstruo. Las moras de las pupilas, de un negro violeta tan intenso, tan fresco desaparecieron tras el párpado abullonado. La niña no veía”.

Otro testimonio es el que muestra el polifacético escritor alemán Johann Wolfgang Goethe en su libro Poesía y Vida: “Finalmente, el mal (la viruela) cayó sobre nuestra casa y nos atacó con especial virulencia. Todo el cuerpo me quedó sembrado de pústulas y, con la cara tapada, tuve que permanecer en cama cegado y con gran sufrimiento durante varios días (…). No me libré del sarampión ni de la viruela ni como quieran llamarse todos esos espíritus burlones de la infancia, y a cada ocasión me aseguraban que era una suerte, porque ese mal ya había pasado para siempre…”.

Uno de los ejemplos más claros de los beneficios de la vacunación antivariólica lo encontramos en la guerra franco-prusiana de 1870-1871, que consolidó la unidad alemana y dio origen al imperio europeo más poderoso de la segunda mitad del siglo XIX. De acuerdo con algunos investigadores, la victoria de las huestes de Otto von Bismarck sobre las de Napoleón III se debió tanto a las estrategias y tácticas de su ejército en el campo de batalla como a la inmunización sistemática contra la viruela llevada a cabo entre sus soldados, cosa que no había llevado a cabo el ejército francés.

Perfeccionamiento

Las dificultades y controversias acerca de la vacunación se fueron superando y la técnica vacunal se fue imponiendo, al mismo tiempo que se iba perfeccionando, ayudada por los trabajos de Louis Pasteur acerca del desarrollo de vacunas con virus atenuados por métodos artificiales y los avances en el campo de la Inmunología. Todo ello permitió disponer de vacunas desarrolladas en el laboratorio y disminuir considerablemente la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad durante la primera mitad del siglo XX. En Estados Unidos, el último caso de viruela se dio en 1949, aunque todavía, a mediados de la década de los años 60, esta enfermedad infectaba a 15 millones de personas y mataba a unos dos millones en los países en vías de desarrollo. Por entonces, la viruela todavía era endémica en más de 30 países.

En 1959, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a partir de una resolución introducida en su XX Asamblea General, elaboró un plan para eliminar la viruela, aunque sin demasiado éxito por la insuficiencia de los fondos y recursos movilizados. Sin embargo, ocho años más tarde, la propia OMS propuso un nuevo plan de intensificación de las acciones de vacunación que, esta vez sí, tuvo éxito, favorecido además por el desarrollo de una forma liofilizada de la vacuna con mayor termoestabilidad, el uso de un modelo de aguja que facilitaba el procedimiento de vacunación y reducía la cantidad de vacuna requerida y la participación de una amplia red de laboratorios con capacidad para producir vacunas de calidad.

La campaña de detección y erradicación mundial se inició en 1967 y se prolongó a lo largo de diez años, en los que se llevaron a cabo fructíferas campañas intensivas de vacunación. El 8 de mayo de 1980, la Asamblea Mundial de la OMS declaraba solemnemente que “el mundo y todos sus habitantes han conseguido liberarse de la viruela, enfermedad sumamente devastadora que ha asolado en forma epidémica numerosos países desde los tiempos más remotos, dejando un rastro de muerte, ceguera y desfiguración”. Solo en el siglo XX había acabado con la vida de 300 millones de personas.

Tras la desaparición de la enfermedad el virus se conservó en varios países, pero el riesgo de un grave accidente provocó que en 1984 se limitara la permanencia del virus en estado criogénico a tan sólo dos muestras en laboratorios de máxima bioseguridad situados en Estados Unidos y la URSS. El desmembramiento de la antigua Unión Soviética, la Primera Guerra del Golfo Pérsico, la Guerra de los Balcanes y la escalada de actos terroristas por parte de grupos bien organizados llevó a la OMS a posponer la definitiva eliminación del virus ante el riesgo de que la enfermedad pudiera resurgir en cualquier momento como resultado de un acto malintencionado.

En 1975, Rahima Banu, una niña de tres años de edad nacida en Bangladesh, fue la última persona conocida en padecer la forma grave de viruela (variante Variola major). En 1977, Ali Maow Maalin, un cocinero somalí de veintitrés años, fue el último enfermo conocido de viruela en el mundo infectado de forma natural y declarado oficialmente (variante Variola minor). No obstante, en 1978, la británica Janet Parker, que al parecer se había contagiado de forma accidental en un hospital de Birmingham (Reino Unido), fue la última persona fallecida de viruela.

Un año después, la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela certificaba que el planeta se había librado de la enfermedad. Era el triunfo de la ciencia, tras el largo periplo iniciado dos siglos atrás por Edward Jenner.

Librar a la humanidad de la viruela solo fue posible a través de una eficiente cooperación internacional que requirió un firme compromiso político, financiero, científico y social, porque para lograrlo era necesario tomar la firme decisión de vacunar a todas las personas de todos los países.

Decisión, planificación, recursos y voluntad inequívoca de colaboración fueron las herramientas imprescindibles para lograr aquella primera erradicación. Sería nefasto que alguna de ellas cayera en el olvido en este momento en el que los gobiernos de todo el mundo se encuentran ante el reto de la vacunación masiva contra la COVID-19 y ante el deber inexcusable de llevarla a cabo en el menor tiempo posible.

José González Núñez es autor de La historia oculta de la humanidad, obra en la que se aborda, desde el punto de vista histórico, científico y literario, el papel de las enfermedades infectocontagiosas en el devenir de la civilización.