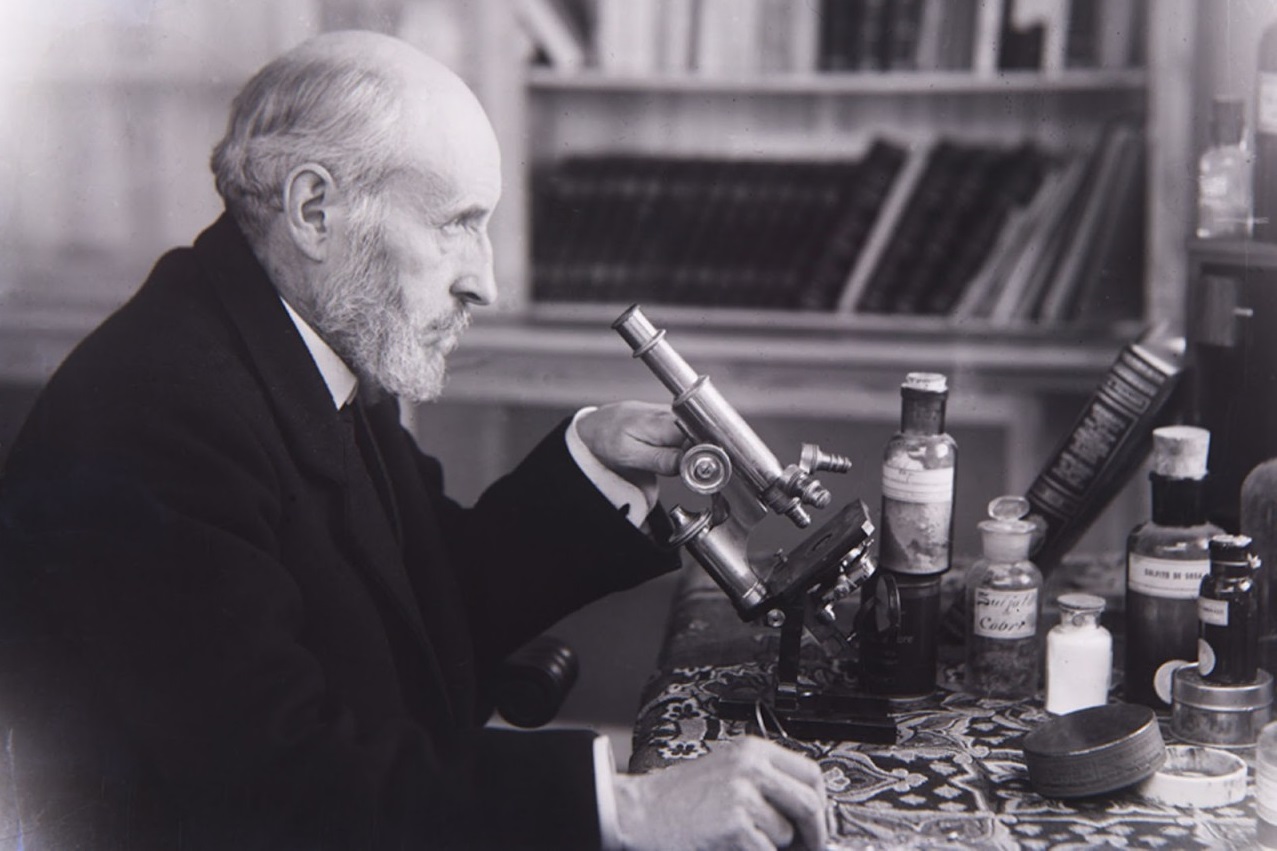

El mundo visto a los ochenta años

Estructurado en cuatro partes, la primera de ellas está dedicada a las tribulaciones del anciano, a los desfallecimientos fisiológicos y psíquicos y a recomendar algunos consejos para evitar lapsus graves. Para Cajal no son las arrugas del rostro las que deben preocuparnos, sino las que no se ven en el espejo, las del cerebro; lejos de la artificiosidad cronológica acerca de cuándo empieza la senectud subraya que “se es verdaderamente anciano, psicológica y físicamente, cuando se pierde la curiosidad intelectual, y cuando, con la torpeza de las piernas, coincide la torpeza y preciosidad de la palabra y del pensamiento”.

En la segunda parte del libro se abordan los cambios provocados por el tiempo, el progreso y la moda en el ambiente físico y moral, con incursiones peculiares acerca de la mujer, la revolución habida en los medios de transporte y el consiguiente “delirio de la velocidad”, el devorador maquinismo de los países civilizados, la degeneración de las Artes, el patriotismo y el peligro de desintegración de España.

A lo largo de sus diferentes capítulos se alternan reflexiones que, todavía hoy, siguen teniendo plena vigencia con puntos de vista más que discutibles en su propia época. El texto parece destilar la añoranza por los tiempos de la dulce juventud, a pesar del progreso material experimentado: “embrujada por el demonio de la velocidad, la vida ha perdido mucho valor (…), sobre todo ese sosiego del ánimo, tan bien avenido con los goces estéticos del paisaje”.

En la tercera parte, Cajal se hace eco de las diferentes teorías acerca de las causas inmediatas de la senectud y de la muerte, dada la imposibilidad de conocer las condiciones primeras, que exigirían previamente dominar a fondo el mecanismo de la vida: “En nuestras vidas repercuten las causas profundas y lejanas de la evolución, desde las órbitas vertiginosas de los electrones hasta el giro majestuoso de los astros. Ni hay que olvidar que nuestro cuerpo es un agregado de energía cósmica transformada y de enjambres electrónicos complicadísimos semejantes a sistemas planetarios”.

A continuación, Cajal divide las teorías acerca de la senilidad y la muerte en concepciones pesimistas y optimistas. Entre estas últimas merece la pena detenerse en la Teoría de Ilya Metchnikoff –el primero en utilizar el término “gerontología”–, cargada de la mentalidad etiopatogénica de la época: “Pero Metchnikoff no es pesimista. Dado que la senilidad y la muerte dimanan de una lucha fagocitaria, a la par que, de un envenenamiento por toxinas microbianas intestinales, es posible, en principio, atenuar la primera y retardar la segunda, aunque no suprimirle. Y anuncia la posibilidad de remediar el daño, bien inventando sueros u otras sustancias específicas, capaces de exaltar en las células nobles la producción de defensa contra los fagocitos, bien modificando la flora intestinal a favor de una alimentación adecuada. A este propósito propone la leche agria y el kefir, usual entre los búlgaros y tártaros. En éste y otros productos antideletéreos entraría como factor activo el bacilo láctico. Sabido es que, entre los búlgaros y armenios, grandes consumidores de leche agria, abundan los centenarios”.

Cajal acaba concluyendo que “el hombre y los animales superiores complejamente organizados deben arrostrar, durante su existencia, una lucha incesante contra sustancias alimenticias nocivas, alternativas de temperatura, contrariedades morales y emociones deprimentes, que son otras tantas condiciones de debilidad y desarmonía orgánicas. Pero, además, desde los primeros meses de vida, el organismo se ve forzado a defenderse contra agresiones insidiosas, y no siempre evitables, de las bacterias patógenas visibles e invisibles (ultramicroscópicas). Y aunque triunfe en la contienda, esas luchas empeñadísimas contra las toxinas bacterianas suelen dejar (no siempre) huellas en la fina estructura de los órganos y tejidos nobles (cerebro, corazón, etc.), cuya resistencia y capacidad de reacción quedan notablemente abatidas”.

Hoy sabemos que el envejecimiento es un proceso complejo, continuo e irreversible que afecta a todos los seres vivos, ya que es la vida misma quien sufre el proceso de envejecer. En el hombre, este proceso está condicionado tanto por factores biológicos como por aspectos psicológicos y sociales, como los hábitos de vida, y los factores medioambientales.

Ponce de León

Resulta curiosa la evocación que Cajal hace del descubridor Ponce de León en busca de las fuentes de la eterna juventud para plantear el ansia irremediable de inmortalidad fisiológica, que, a nosotros, nos recuerda uno de los episodios más interesantes que aparecen en el Poema de Gilgamesh:

“Bello y seductor ensueño que en todo tiempo acarició la imaginación humana! Ahí es nada, retrogradar en la trayectoria vital y recomenzarla en la fase prefáustica, de la juventud y de la fuerza! … Esta instintiva aspiración a remontar el curso del tiempo representa quizás una manifestación irreprimible del instinto de la vida. Caso histórico, representativo de tan seductora ilusión, es el de Ponce de León. Viejo y lastimado por antiguas heridas, oyó decir en las Antillas que en región poco alejada existía una isla maravillosa, donde brotaban inexhaustas las linfas del rejuvenecimiento, restauradoras de energías perdidas y de dolencias anejas. Y exploró afanosamente la isla misteriosa en busca del mágico manantial. Y ¡oh decepción! A pesar de haber bebido en muchas fuentes tuvo que renunciar desilusionado a sus quiméricos anhelos. En cambio, descubrió algo que vale más: el continente de la América del Norte, blasón de su gloria y cuna después de espléndida civilización”.

Para emprender la aventura individual del “aprender a envejecer”, Cajal aconseja disponer, a ser posible, de una copiosa biblioteca, esa “botica moral inestimable” y da recomendaciones sobre los clásicos griegos y romanos, los clásicos españoles y los libros extranjeros. De los primeros, a los que califica de “sano y delicado manjar” destaca el “ingenioso y encantador” Homero, a Diógenes, a quien dice tener a la cabecera de la cama, a Platón, “admirable en sus diálogos y en su República”, a las comedias de Aristófanes, por diferentes motivos a Cicerón, Virgilio y Horacio, a las comedias de Plauto y Terencio y, en fin, a Apuleyo, “cuyas ironías acerca de los dioses paganos, los filósofos ridículos, etc., constituyen preciosa panacea contra el mal humor”.

De los clásicos españoles recomienda de forma especial “las incomparables novelas picarescas”, las obras de Quevedo, las cuales constituyen “la Biblia del anciano” por “su alarde insuperable de gracejo y muestra inestimable de los recursos inagotables, brindados por el castellano, a quien sabe manejarlo con ingenio y amor” –el sentido del humor es un excelente reconfortante para salir al encuentro de una etapa de la vida, en la que la edad cronológica no siempre tiene por qué coincidir con la biológica–, Don Quijote y las Novelas ejemplares de Cervantes, “venero inagotable de sabrosas enseñanzas y gratos solaces”, los poetas del Siglo de Oro, el “agudo adoctrinador y exquisito estilista” de Gracián , el Teatro crítico y las Cartas eruditas del padre Feijoo como “sedantes de los arterioscleróticos” y, en fin, los discursos regeneradores de Jovellanos, entre otros.

Contemporáneos

De sus contemporáneos menciona a muchos, aunque se nota sus preferencias por Pedro Antonio de Alarcón, José María Pereda, Benito Pérez Galdós y su admirada Emilia Pardo Bazán, amén de eruditos como Marcelino Menéndez y Pelayo, poetas como José Zorrilla y críticos como Juan Valera. En cambio, no nombra a otros grandes escritores de las tres generaciones siguientes, la del 98, 14 y 27, de algunos de los cuales hizo público elogio en otras ocasiones.

Finalmente, Cajal desiste del empeño de reseñar los libros extranjeros más convenientes para la vejez, ya que “convertiría este escrito en formidable catálogo de librería internacional. Lo que sí hace es recoger lo que otros autores habían argumentado acerca del valor de la lectura:

“Razones y encomios pueden resumirse en estas palabras: ‘que los libros son nuestros mejores amigos; portavoces de la sabiduría y de la tradición, nos brindan el remedio de nuestros desconsuelos e infortunios; nos permiten a toda hora conversar con los grandes genios de la Humanidad; evocan y renuevan emociones y pensamientos de tiempos pretéritos venturosos; nos ofrecen el fruto de la sensatez y experiencia seculares para guiarnos en los trances difíciles o dolorosos, o distraernos en los instantes de tedio o de postración mental’, etcétera… Sólo añadiré por mi cuenta, que nos brindan sus consejos sin pedantismo ni altivez, y que, de todos nuestros amigos, son los únicos que se callan, después de hablar”.

Cajal seguramente hubiera estado de acuerdo con Mario Vargas Llosa. Para el Nobel peruano, la mayoría de las novelas, como los seres vivos, también envejecen y mueren. Las que sobreviven “cambian de piel y de ser, como las serpientes y gusanos que se vuelven mariposas”.

Entre ellas, sin lugar a dudas, es el Quijote quien antes y más definitivamente ha ganado la inmortalidad, pues a cada generación dice algo distinto de lo que dijo a las precedentes. Es más, a cada lector comunica cosas, algunas de las cuales jamás pensó en transmitir el propio Cervantes. Por eso, el genial autor de El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha ha sido y es, para muchos, no solamente nuestro mejor literato, sino nuestro mejor ensayista (Augusto Monterroso). De ahí que, a pesar de su escaso entusiasmo juvenil por la obra, El Quijote fuera en la madurez una referencia constante en la vida y en la obra del Nobel español.