Y es que entre otras grandes bondades, la inmortalidad permite al agraciado acumular todos los conocimientos habidos y por haber, convirtiéndose en una fuente de sabiduría que para el trotamundos de Jonathan Swift solo puede emplearse en el bien de la Humanidad.

Sin embargo, esta incapacidad para fenecer no era tanto un regalo como una maldición. Pues los efectos del paso del tiempo sobre el organismo no se retardaban ni pausaban, condenando a los struldbrugg a un envejecimiento eterno. De hecho se asemejaban más a odres resecos que a seres vivientes, totalmente subordinados a la caridad de sus vecinos y designados como legalmente fallecidos al cumplir los 80 años, edad a la que eran despojados de todos sus bienes so riesgo de que terminaran por poseer toda la nación. La inmortalidad sin juventud no sirve de nada.

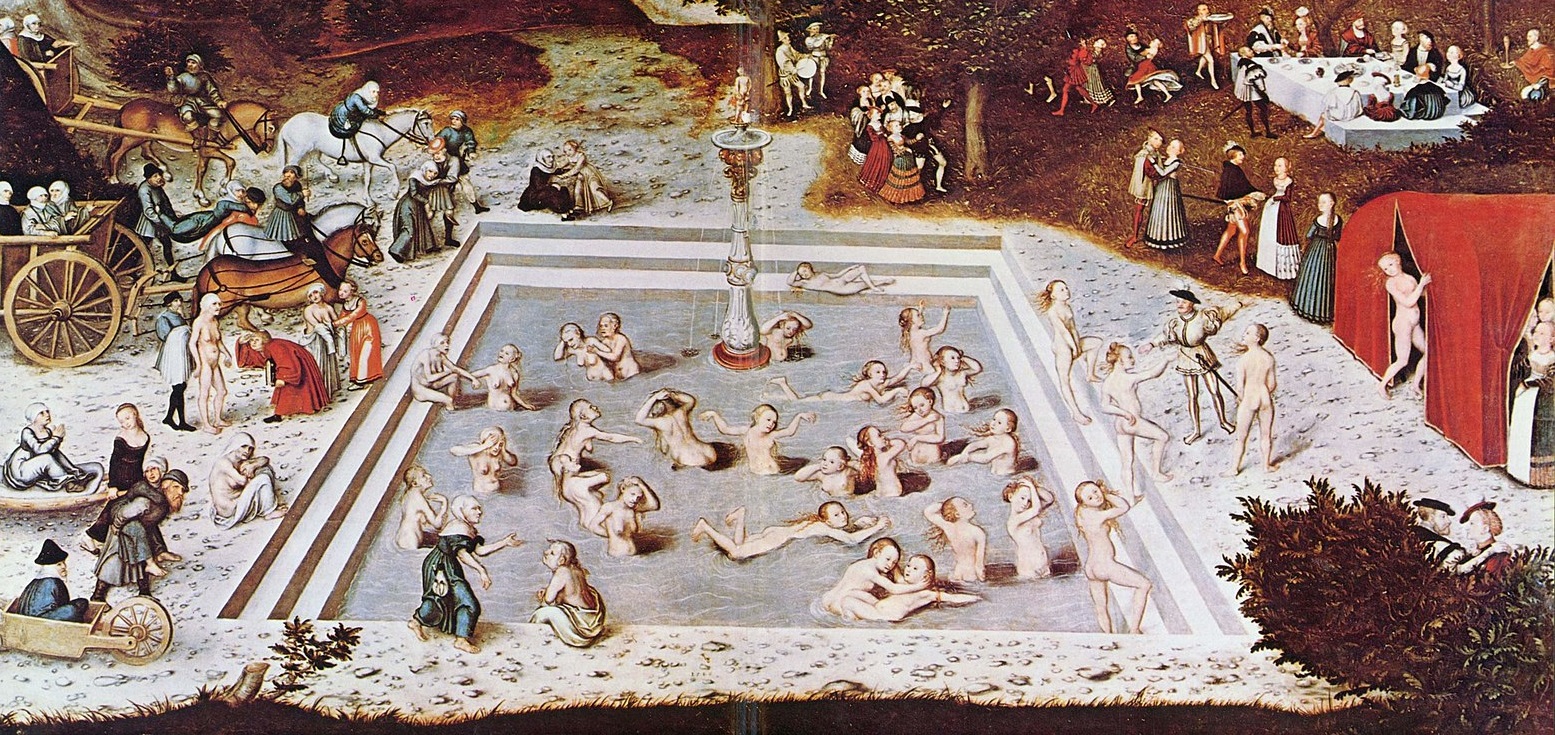

Cuenta la leyenda que Juan Ponce de León revisitó en 1521 la península de Florida no tanto para anexionar la entonces Tierra de la Pascua Florida al imperio de Carlos I de España –y ya quinto en los dominios germánicos, más gustosos del nombre que los regentes de los otrora reinos de Aragón y Castilla–, sino para hallar la fuente de la eterna juventud. Un mito irresoluto dado que el conquistador vallisoletano, entonces sexagenario, volvió a ser repelido a palos por los indígenas, habiendo de partir con el único souvenir de una flecha emponzoñada que firmó el fin de sus días a su regreso a Puerto Rico.

Pero es posible que la fuente para esquivar la senectud y la defunción, o lo que es lo mismo, para que el organismo disfrute de una eternidad libre de todo achaque, no se encuentre fuera del mismo, sino en el más profundo de sus interiores.

El ser humano, como el resto de seres vivos que pueblan el universo conocido, es el conjunto de sus células. Lo cual no resulta, ni mucho menos, baladí, dado que la cifra total por persona de estas piezas vivientes de construcción asciende a 30 billones –frente a 39 billones de bacterias, si bien el debate sobre este cálculo, como sucede en el caso de las células, permanece inconcluso–. Y llegados a este punto, la juventud consiste básicamente en la capacidad de regeneración de estas células. Pues cuando una célula presenta un funcionamiento defectuoso, sea por la causa que sea, se ve abocada a ‘inmolarse’ –apoptosis o muerte celular programada y controlada– por el bien del grupo y a ser reemplazada por una sana resultante de la duplicación –o mitosis– de una vecina. El problema es que esta posibilidad de regeneración se ve mermada progresivamente con el paso de los cumpleaños hasta que, finalmente, desaparece.

El experimento in vitro llevado a cabo por el estadounidense Leonard Hayflick mostró, allá por 1961, que las células tienen una capacidad finita de dividirse. Concretamente, el número máximo de mitosis al que puede aspirar una célula, cifra bautizada como límite de Hayflick, se establece en 50. Además, la velocidad a la que las células ‘consumen’ su medio centenar de divisiones no es uniforme a lo largo del tiempo. Disparada en la infancia para nutrir el necesario crecimiento y desarrollo para formar el cuerpo adulto; y (muy) atenuada, prácticamente agotada, en la senectud.

De hecho se estima que a una edad tan temprana como la tercera década de vida las células ya se han cobrado la mitad de sus duplicaciones. Los locos años 20. Y a partir de aquí, nos avejentamos irremisiblemente. Sin embargo, es posible que el límite de Hayflick no sea tan determinante en el proceso del envejecimiento y que las células pierdan su capacidad mitótica con el devenir de los años a consecuencia de distintos procesos –entre otros, el estrés oxidativo e independientemente de que se abstengan de guardarse divisiones para más adelante.

Sea como fuere, la capacidad de división de una célula es, en realidad, la capacidad de duplicación del material genético que alberga en su núcleo. Un ADN que, de cara a la mitosis, se compacta formando los 23 pares de cromosomas característicos del ser humano. Concretamente, 22 pares de cromosomas somáticos y un par de cromosomas sexuales. Ni un par más, ni un par menos. De ello se encargan los telómeros, secuencias repetidas de ADN que, cual tapones, se sitúan en los extremos de los cromosomas no solo para conferirles estabilidad y que no se desmoronen, sino para que no se enmarañen entre sí.

El problema es que la longitud de los telómeros se acorta con cada división celular, por lo que cuanto mayor es el número de mitosis, menor es la eslora de estos tapones cromosómicos. Y una vez alcanzan una longitud mínima crítica, las células entran en un estado de senescencia –es decir, envejecen hasta el punto de perder la capacidad de dividirse– o, simplemente, mueren.

Por tanto, la clave para una capacidad mitótica ilimitada y, por ende, la posibilidad de una regeneración celular infinita y una eterna juventud, se encuentra en la preservación de la longitud de los telómeros. De hecho, existen unas células cuyos telómeros no se acortan nunca, pudiendo dividirse tantas veces como sea necesario. Se trata de las células madre, células primigenias capaces de diferenciarse en cualquier célula del organismo –ya sea del cerebro, el corazón o el recto– y que, hoy por hoy, constituyen la mayor esperanza para el avance de la medicina regenerativa.

La mala noticia es que no son las únicas. Hay un segundo tipo de células igualmente capaces de lograrlo: las tumorales, cuya reproducción desenfrenada debería, de acuerdo con el límite de Hayflick, condenarlas a una existencia efímera. Pero no sucede así. Baste mirar a las células HeLa, línea de células de cáncer de cérvix donadas para la investigación por Henrietta Lacks meses antes de su fallecimiento en 1951 y que, tras más de medio siglo, siguen duplicándose frenéticamente cada 24 horas.

La razón por la que estas células –madre y oncológicas– disfrutan de unos telómeros intactos con el devenir del tiempo y se tornan inmortales se encuentra en el empleo de una enzima cuyo uso está negado al resto de células somáticas: la telomerasa. Y es que esta enzima, sempiternamente activada en las células madre y ‘secuestrada’ por las células malignas, replica el ADN en los extremos de los cromosomas y permite el alargamiento de los telómeros. El resultado es que los tapones nunca se ven menguados, con lo que las células nunca agotan su capacidad proliferativa.

En definitiva, y en contraposición a Átropos, la Moira de la mitología griega responsable de segar la existencia de todo ser humano al cortar su hilo de la vida –su equivalente en la mitología romana, siendo Parca que no Moira, es Morta, o lo que es lo mismo, ‘muerte’–, parece que la telomerasa podría otorgar la eternidad al salvaguardar la integridad de la hebra de ADN que conforma los telómeros. De haber sido más introspectivo y no tan colonizador, el viaje de Ponce de León habría resultado mucho más fructífero.