En Inside se habla mucho de nuestro impulso de huida hacia las redes y, en general, lo digital. Del ideal de vida enunciado al comienzo de estas líneas. Que es, según parece, el del hombre contemporáneo: pisar la realidad lo menos posible. Para la subsistencia básica, los recados de última hora, una litrona pero mira que esté fría. Estar unidos al cosmos por un lineal de Opencor.

Puede decirse que Inside va del metaverso. Tal vez, mientras rodaba en su minúsculo apartamento, atenazado por la soledad y una higiene personal cada vez más cuestionable, Burnham no sospechara aún lo que Mark Zuckerberg se traía entre manos. Pero da igual. Del metaverso llevamos hablando desde que el mundo es mundo.

El metaverso, antes de ser el metaverso, fue una caverna y un genio maligno. Fue el samsara de Buda y el devenir de Parménides y hasta un cerebro sumergido en una cubeta de LSD. Fue, en suma, todo aquello que no es; o que es solo en apariencia. Y fue todas las metáforas que ha usado el ser humano para hablar de ello. El ejemplo más a mano es el penúltimo premio Goncourt, La anomalía (Seix Barral, 2021), que también va, a su manera, del metaverso.

[Conclusión de la primera parte: si le sobran ochenta y siete minutos tontos, vea Inside. Y, si lo termina y aún le sobra tiempo, salga a que le dé el aire, o llame de una vez a su madre. La anomalía no hace ninguna falta que la lea].

Lo inquietante, con todo, no es que las redes sean una dimensión incorpórea. Ni la cantidad de tiempo que, para ser una dimensión incorpórea, les dedicamos. Lo que en verdad preocupa de ellas es su capacidad para distorsionar y empobrecer, incluso, el tiempo que no les dedicamos. Hasta qué punto deterioran nuestra experiencia de lo corpóreo; nuestra vida fuera de ellas.

Por ejemplo: el modo en que Instagram ha cambiado nuestra forma de viajar. Viajar siempre fue un signo de estatus, además de otras cosas. Hoy parece que es, sola y exclusivamente, eso. Gracias a Instagram, nuestras vivencias ya no se pierden como lágrimas en la lluvia, ni languidecen en un álbum al fondo del cajón. Podemos, por fin, fijarlas; y así exhibirlas ante un círculo muy amplio de personas. Tu expedición a Groenlandia ya no será sólo un tema de conversación con allegados. Gente que nunca haya oído tu voz sabrá que, ciertamente, has estado en Groenlandia. Tu viaje hará girar cabezas, será explícito como un Ferrari ronroneando a las puertas del garito.

Y, como la exhibición permite la comparación, se entabla una sutil competencia. Debemos demostrar a nuestro entorno que estamos a la altura. Y, bajo la presión, todo se reduce a viajar a lugares remotos para reunir las pruebas que lo acrediten. Lo demás –la curiosidad intelectual, el disfrute– está supeditado a ello. A cada desafío le seguirá otro nuevo; que nos apetezca o no será algo que ni nos planteemos. Habremos pasado de viajar a consumir viajes.

Y podemos seguir: con la gastronomía, por ejemplo. O con el deporte. E, incluso, acercarnos al hueso. Sí; a la zona donde empieza a doler un poquito más. Y hablar de la lectura.

Los lectores no son, por supuesto, inmunes al fenómeno. Pueden, como el resto de la humanidad, verse arrastrados a la lógica compulsiva y gregaria de las redes. Traspasar la fina línea entre leer y consumir libros. Determinado tipo de lector quizás se crea a salvo; quizás se haya tragado cierta mitología moderna que señala a quienes leen como una casta de puros, a salvo de vulgaridades, flotando a un par de palmos sobre el suelo. Será, sin duda, el lector más vulnerable de todos.

Así, podemos vernos, por ejemplo, comprando libros y más libros que nunca tendremos tiempo de leer. Porque el tiempo, ahora, lo dedicamos a las redes sociales. Pero aún recordamos cuánto nos gustaba leer. Y sigue gustándonos pensar en nosotros mismos como en una “persona que lee”. Así que sustituimos la lectura por una forma vicaria: la compra de libros.

O podemos sorprendernos descartando lecturas que, objetivamente, nos interesan, pero que no nos sirven para participar en la conversación. Todo lo que no sea estricta novedad, gran lanzamiento, libro del momento, o lo que sea que prescriba nuestro entorno digital.

Y podemos, incluso, llegar a desechar libros por densos o largos, para centrarnos en sumar a la lista: pensar en términos de reading challenge. Contra esta idea me vale el recordatorio frecuente de Ricardo Calleja: non multa, sed multum. Cultura lectora que se advierte tras su poemario Lugares comunes (Vitrubio, 2021). No muchas cosas, sino con profundad. Con atención e intensidad. Que es como lee un auténtico poeta.

El efecto devastador de la tecnología sobre nuestra atención, por cierto, da para tesis. Igual que la atención misma, el menos valorado de nuestros tesoros cognitivos. La atención es una mano que mueve muchas palancas; algunas ni las sospechamos. Decía Simone Weil, la santa agnóstica, que la atención es la oración de la mente.

Y la tecnología, en resumidas cuentas, tiene mil formas de viciar nuestra experiencia lectora; de condicionar la elección de lo que leemos y la atención con que leemos. Todos los pecados anteriores son tomados, por cierto, de mi experiencia personal. Los he cometido todos y, pese al cabreo y al arrepentimiento seguiré, me temo, cayendo en alguno.

He tenido, pese a todo, suerte. Tengo bastante claro que, de haber existido redes sociales en mi infancia y adolescencia, me habría perdido algunas de las lecturas que más he disfrutado, y que más me han marcado. Como las que encontré en las baldas y estanterías de mi abuela, entre virgencitas y ciervos de porcelana. O entre los trastos de su camarón, bajo un polvo de décadas.

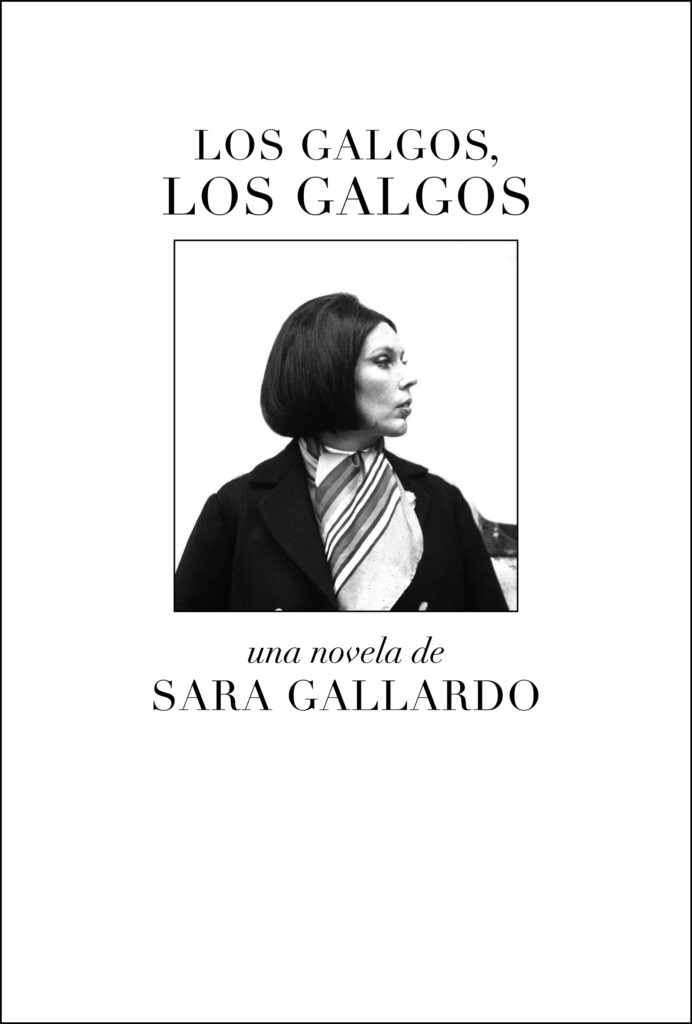

Por suerte, el amor por las viejas novelas, por la librería de lance y la biblioteca familiar, nos sigue regalando exquisiteces en 2021. Como la resurrección lujosa de Los galgos, los galgos, la novela de 1968 de la argentina Sara Gallardo. Que, rescatada con primor por Malas Tierras, se ha convertido en un pequeño acontecimiento editorial.

O el coqueto guiño de librerías modernas como la recién abierta Crazy Mary (Echegaray, 32). Que dejan, en la entrada, una pequeña selección de libros de segunda mano. Como una ofrenda a dioses menores y domésticos, quién sabe si gremiales o familiares.

No soy un fetichista del papel ni un militante antirredes. Pero, vistos los efectos de lo digital en nuestras vidas, no tengo ningún interés por añadir una tercera dimensión al cóctel. Y veo en lo físico, cada vez más, un reducto donde sobrevivirá cierta forma de entender la lectura y los libros, y tantas otras experiencias de la vida. Variada, y a resguardo de la mercantilización extrema. Con una vida independiente de las decisiones tomadas a miles de kilómetros, ante una hoja de cálculo.