Después de descubrir a un buen escritor novel, pueden ocurrir dos cosas: que el escritor vuelva a publicar un texto en el mismo tono que nos causó el primer entusiasmo (y que se convertirá ahora en el regocijo tibio de las expectativas satisfechas), o algo mejor: que el escritor escriba algo igual de bueno, pero completamente diferente.

Buen ejemplo de lo segundo es el recorrido de la joven escritora Valeria Luiselli, cuyas dos novelas descubren una escritura de registros múltiples, perspicaz y prometedora.

Los ingrávidos

La primera novela de Luiselli, Los ingrávidos, es una historia permeable en la que se intercalan varios tiempos y dos voces narrativas. La parte inicial está narrada por una joven escritora encerrada en una casa en la que lidia con el atavismo orgánico de la maternidad y con la mirada dudosa de un marido que desconfía de la veracidad de la novela que escribe (la ficción, apunta Valeria –más aún la auto ficción– puede ser una navaja de doble filo); con esta estructura de mise en abyme se nos introduce en el tiempo de la otra novela, en la que la escritora evoca su estancia como editora en Nueva York, donde parece vivir en un desorden permanente, en un caos insomne y lúcido en el que el azar va concediéndole revelaciones.

Duerme en camas aleatorias, reparte llaves de su apartamento y en el trabajo trata de convencer a su jefe de que publique la supuesta traducción de unos poemas del escritor mexicano Gilberto Owen. En un momento dado se desliza en Los ingrávidos la segunda voz narrativa: la del propio Owen en el Harlem de los años cuarenta: un poeta tímido que pasea por la ciudad y asiste a cafés y presencia el genio histriónico de Lorca y comprueba su gradual pérdida de peso cada día en la báscula del metro.

La manía de Owen de pesarse todos los días antes de tomar el metro suponía, en palabras de Valeria, “un resquicio a través del cual yo me podía meter a especular sobre el personaje”. Luiselli aprovecha estos resquicios de la cotidianeidad para construir unos personajes que existen sobre todo en las grietas de la realidad, en sus pliegues, en los túneles subterráneos de una ciudad a la que vuelven después con el olor a abismo que los identifica y por el que se reconocen: la escritora descubre a Owen en los objetos que antes le pertenecieran, Owen ve al otro lado del andén a una mujer ojerosa y confirma su presencia en cada uno de sus viajes de metro (en el subway de la ciudad de los subgüeyes).

Ambos personajes se entrelazan a medida que van perdiendo corporeidad, se mezclan en el aire como seres ingrávidos, mientras el mundo de alrededor se estrecha o ellos mismos se esparcen o todo se disuelve en la continuidad del puro lenguaje en una realidad que, como en el Comala de Rulfo, deja de ser física: un tragadero lleno de voces. A través de esta progresiva evaporación de los personajes, Luiselli hace un ejercicio de indagación: “me interesaba en el plano del lenguaje. Qué le pasa al lenguaje cuando alguien se está desintegrando o afantasmando”, comentaba en su entrevista con Casa América. El resultado es una especie de oxímoron: la sólida prosa de un lenguaje vaporoso.

Amantes de la etiqueta

A la publicación de Los ingrávidos en 2012 le siguió el inmediato aplauso de la crítica nacional e internacional; tanto en el DF como en Berlín alababan la hazaña de una autora joven que se desligaba de los rótulos dizque predominantes en la narrativa mexicana (a saber: denuncia social, frontera, norte, postnorte y demás escuelas) y se relamían con el probable éxito de una novela inteligente y poética, seguramente autobiográfica y conmovedoramente intimista, y, para mayor perfección en el ajuste de adjetivos, escrita por una mujer: femenina. Es decir: una novela que podría empezar a incluirse en las conferencias sobre “Literatura y perspectiva de género”, situarse en las librerías al lado de Woolf, Yourcenar y Lispector, o figurar en las asignaturas de programas culturales para estudiantes norteamericanos (después de “Lorca y la homosexualidad”): “Escritoras hispanas del nuevo siglo”.

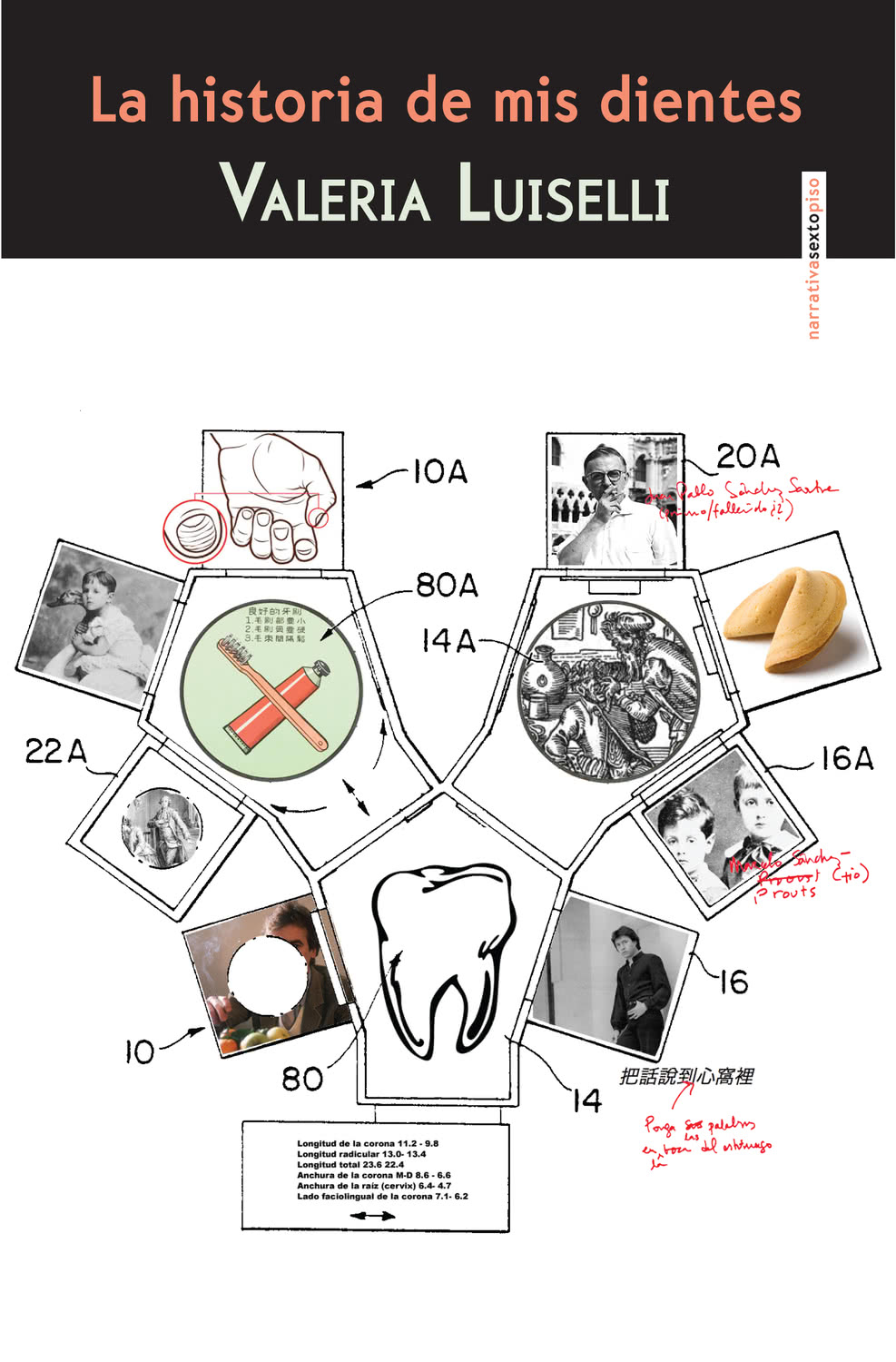

Para estropearles la fiesta a los amantes de la etiqueta, Valeria desmentía la escritura autobiográfica de Los ingrávidos y publicaba el pasado mes en Sexto Piso La historia de mis dientes, una novela que se aleja drásticamente del tono de su ópera prima. “Se esperaba un poco de mí que escribiera otra novela en voz de una mujer intimista, y para mí fue un gesto de tremenda libertad crear algo no tiene nada que ver con lo anterior”, explica Luiselli. Libertad ante la crítica y libertad frente a las posibilidades de la novela: La historia de mis dientes es el ejercicio malabárico de una prosa llena de ingenio, humor y absurdo que nos entrega a una lectura gozosa y desprendida.

La historia de mis dientes

Gustavo Sánchez Carretera, narrador de La historia de mis dientes, se propone dejar constancia para la posteridad de su particular biografía dental, desde su nacimiento con cuatro dientes prematuros hasta la búsqueda de su dentadura perdida (dentadura que otrora perteneció a Marilyn Monroe), durante un secuestro perpetrado por su propio hijo.

Su historia es, además, un homenaje y un ensayo sobre el arte del que hace profesión: el rescate y reciclaje de los objetos e historias del mundo, convertidos en coleccionables que después ofrece en subastas públicas. El inventario de hallazgos de Carretera es un recurso creativo inagotable que Luiselli aprovecha haciendo que los objetos, como escribía René Wellek, sean vías de entrada a otros mundos: la “colección de dientes de grandes infames”, por ejemplo, que Carretera hace pública en una subasta parroquial, es la excusa para una reconstrucción biográfica hilarante a partir, entre otras, de la dentadura atormentada de Virginia Woolf, el repertorio dental cocodrílico y melancólico de Borges, o el par de dientes que Rousseau perdió en uno de sus paseos de soñador solitario.

Gracias a su oficio, el narrador recupera o reinventa todo lo que parecía a punto de perderse en el vertedero de la historia (pues un subastador no es otra cosa que “un pepenador de basura, pero con pedigrí”), busca las trazas de la estampa humana y desentierra la leyenda, a la manera del célebre capítulo del cubo de basura de la novela de Javier Marías Todas las almas, en el que “la indiscriminada mezcla” de unos desperdicios caseros refleja las elecciones diarias del personaje: una fotografía en negativo que supone “el orden y la explicación del hombre”.

Las subastas de Carretera son el soporte narrativo de una colección de historias en las que la palabra ejerce su poder alquímico: confiere a la cosa el valor simbólico que transforma la apreciación humana, por efecto del afecto el objeto se transmuta, se rodea de una dimensión intangible que es, a fin de cuentas, lo importante: tanto es así que en las llamadas “subastas alegóricas” de Carretera se termina por prescindir del propio objeto, mero pretexto material de nuestra necesidad de literatura: “durante las subastas alegóricas no se subastaban objetos, sino las historias que les daban valor y significado”.

Luiselli se recrea utilizando la prosa para convertir la insignificancia en leyenda, y al contrario: por la novela circulan personajes con míticos nombres literarios dedicados a oficios manuales y a los avatares cotidianos, como Marcelo Sánchez Proust, tío carnal de Carretera, del que éste recuerda sus consideraciones teóricas sobre las erecciones matutinas.

“Es un libro de mapas literarios, que se burla un poco de la idea de generación literaria, poniendo a todos en el mismo plano”, comenta Luiselli. La relación entre la realidad y la ficción es, escribe Barthes, “un juego de distancias variables y vínculos más o menos ambiguos”, y en él se recrea la autora para, entre otras cosas, perderle ese respeto fosilizador que impone la distancia del canon a los intocables de la literatura.

La novela supone así (si no un gesto de irreverencia) un creativo manoseo del campo literario, de sus apropiadores y legitimaciones, de las concepciones genéricas y sus barreras definitorias: hay citas inventadas, un personaje habla en latín, San Agustín escribe sus Confesiones por un dolor de muelas, se incluyen paradojas del absurdo, sentencias contenidas en galletitas chinas, árboles genealógicos y fotografías.

El peligro del tojubaboju es, podríamos pensar, que quede en mero coleccionismo, que disfrace de feliz anecdotario o de carnaval de guiños literarios una novela que careciera de una voz sólida. En realidad, algo de preciosismo en la presentación, una sobreabundancia en el despliegue de medios del artefacto literario, provocan al principio de la lectura cierta desconfianza, una mezcla de recelo e ilusión, como ante uno de esos juguetes que se anuncian en espectaculares cajas y después necesitan varios miles de accesorios para funcionar. Pero el miedo a la carcasa se supera con la sumersión en una prosa con carácter, aguda (tanto que deja al personaje principal algo enclenque, al servicio de un ingenio que descubre quizá demasiado la sonrisa sardónica de la autora), una prosa que no es en todo caso la suma-collage de unas cuantas historias amenas, sino una narrativa asible que se permite incluir lo que a la poderosa imaginación de la autora le venga en gana, y que crea por momentos un espacio oscuro y hermético en la respiración de la lectura (consigue angostar, que diría Ortega, el horizonte del lector).

Dirán algunos que Valeria representa a una nueva generación en la narrativa mexicana; otros, (a esos a los que les gusta decir que Kafka podría haber sido chileno o australiano) alabarán la libertad emancipadora de su prosa; entre el devaneo de la crítica, queda animarse con la perspectiva de otra publicación.