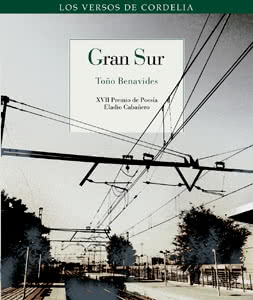

En los poemas de Gran Sur, la ciudad (Madrid, el sur de Madrid, las ciudades dormitorio desde donde salen los trenes hacia la capital) es la presencia en torno a la cual gravita todo lo demás, un escenario levantado que impone los límites del horizonte al que puede dirigirse la mirada.

Más que levantar o construir, el poeta siente el peso de la bestia urbana, se vuelve hacia ella y escribe sus ruinas: su esqueleto de raíles y cableado eléctrico, la feroz maquinaria de las normas, la desolación de una estampa herida. Ese Gran Sur por donde “pacen los bueyes / por los campos de cemento” es el paisaje hostil que cada día marca el martilleo de nuestra rutina, por el que nos movemos maquinalmente, apresurándonos “para ir donde llegan los trenes / que estamos perdiendo”. En él abundan, como señaló aquella tarde García Montero, los ruidos de la ciudad en movimiento: el fragor del tráfico, los trenes, el tronar de los zapatos en marcha, la cascada de pitidos y cláxones, las voces que llegan desde los megáfonos… “era como escuchar una determinada música que había que traducir”, cuenta Benavides.

Los raíles del lenguaje

El poeta está ahí: forma parte del río de pasajeros sonámbulos que, como “abejas en el enjambre terminal” vomita en la madrugada la ciudad desde sus afueras; él también deja su casa, anda, entra en una estación, se sienta a esperar un tren de cercanías, y, en los “tiempos muertos” de la espera (en los que quizá es donde late el mejor momento para la inspiración, que ahora parece condenado a la extinción por las exigencias ineludibles del smartphone), escucha, anota: transforma la bestia en materia poética.

Hay un movimiento constante al que conducen los versos como los raíles del lenguaje: del quehacer individual del poeta a la experiencia colectiva sobre la que escribe, de la precipitación del viajero a su destino truncado, de la solidez opresiva de la ciudad a su realidad gaseosa. El símbolo repetido de ese movimiento es, apunta García Montero, el tren: “el tren de los viajeros domados, un tren que pasa como un bisturí entre los suburbios”, observa el poeta granadino.

El tren con su carga de cuerpos cansados nos hace recordar nuestros pensamientos perdidos en las horas de los vagones de metro, nuestra propia exasperación tragada por los túneles de los pasos subterráneos, nuestra pérdida momentánea de orientación en las salidas enredadas de gente.

Salidos de un naufragio de sangre

Leyendo a Benavides salimos confusamente a la luz saturada de la ciudad, la luz que emite el cielo del Gran Sur: un cielo a la vez chillón y débil, como enfermo de ictericia, echándose sobre un mundo apocalíptico. Pero no: este mundo, el que no miramos cuando no queremos ver los vertederos físicos de la conciencia. En él flotan los cuerpos de transeúntes perdidos: “Os veo como islas en la misma deriva que me lleva. / Disuelvo mi sangre sucia en vuestra sangre sucia y navegamos / por un pantano que nadie codicia”, escribe Benavides. En sus versos están los ecos del Lorca de Poeta en Nueva York, del poeta que se enfrenta a la ciudad inmensa y sus habitantes: “Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes /como recién salidas de un naufragio de sangre”. O del poeta Dámaso Alonso cuando escribe: “Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas)”.

En la presentación de su libro, Benavides confirmaba las influencias de los grandes nombres y apuntaba también a la referencia del big south norteamericano, del que Gran Sur es como un reflejo en negativo.

En el paisaje de Benavides no hay mitos de libertad ni horizontes interminables, quizá sí una esperanza palpitando debajo de algún escombro, a la que señalaba en su lectura Luis García Montero: “que haya un niño que debajo de los vértigos y deterioros de la vida haya conseguido resistir”. Uno que reúna el valor para preguntarse los versos de Benavides: “¿De quién era el tiempo de mis padres? / ¿A quién pertenece el tiempo que me queda?”

Gran Sur

Desde el kilómetro cero a corazón acantilado,

después de abandonar la cima iluminada de las calles,

el vaivén de la noche-carne brillante, risa de neón y tacón de pavimento-espejo,

a hora y media del mundo mientras caemos

bajo la espalda lacerada por el hierro de las estructuras,

a través de la tierra baldía del zoológico y el Parque de Atracciones,

se extiende el sueño arbolado por antenas de televisión,

emerge la luna, corona de cartón-piedra,

sobre los centros comerciales en las márgenes del tiempo.

Los trenes desahucian de madrugada

el hambre del estudiante y el cuerpo cansado,

en la frontera de aliento minado por la estela de los vuelos comerciales.

Entre la tierra y el cielo del estadio a voz en grito,

la hierba de plomo, la nómina del hambre, pacen los bueyes

por los campos de cemento del Gran Sur.

Corremos por el andén a uña de baldosa levantada

en la turbulencia de los trenes de cercanías.

Las casas guardan bajo llave almas de zapato, bostezan

ropa tendida sobre la estación.

No crucen las vías.

No pongan los pies en los bancos.

No salten por encima de la charca, ni aplasten lagartijas de cartón.

No tienten a la sirena de la ambulancia, el aguijón de los hospitales,

el pétalo de sangre en la rosa alambrada.

No recojan las palabras tiradas por el suelo.

No escuchen el crujir de los huesos.

No miren al vacío en el reloj.

Tiempo suspendido en el vuelo espiral de los vencejos,

silencioso como las vacaciones en el patio de un colegio.

El viento solar, dueño de las calles, juega

en remolinos de plástico y hojarasca.

Lejos de los aeropuertos al árbol de la tierra prometida,

naufraga en cloro turquesa la eterna página en blanco

del cuaderno escolar ahogado en la piscina.

Los Chicos del Vertedero olvidan la playa

en la rompiente de las naves industriales.

En el váter del centro comercial se buscan el olor bajo el rabo

los perros que faltaron a las clases.

Torneo de pulso y brazalete de cuero macerado

en el sudor-cerveza y aliento de pincho quemado al gas butano.

Globo de chicle el vientre de la muñeca-bragas de lycra, ave

de culo hamburguesa, reclamo estupefaciente

de pollos-pantalón vaquero y huevos apretados

en el potro música-máquina de la discoteca móvil.

Babea la tribu adolescente de los mandriles

bajo la ventana de la niña que descuelga el tinte de su pelo

hacia el oropel de los bazares chinos,

hacia la bragueta del percherón tatuado,

hacia el riñón forrado del fontanero.

Y en la pared de un almacén, tras años de intemperie,

inocente como el primer día del verano, aún late

el sarampión de una pintada:

BUENOS DÍAS, PRINCESA

Viajeros

Burbujas impermeables de sangre tibia,

carne de caracol,

zapatos convencidos,

en orden los papeles;

la dirección correcta sólo es una:

El respeto de los indicadores,

las flechas de color verde, la ciega obediencia

de los protocolos de seguridad.

La estación es un edificio en movimiento

colgado en un tiempo de paso,

como ese cigarro fumado aprisa

en el viento de una esquina.

Arden las cafeterías,

cumplen con el reloj, sacuden la cartera,

el desayuno de los pobres.

Los trenes incesantes cargados de razón

van y vienen; queman por nosotros

las calderas y el salario del fogonero.

Con los labios apretados

callamos de pie,

o sentados con las piernas muy juntas,

para que el aire no anide en la garganta

con sus dudas de pájaro insolente,

porque sabe la carne

que al otro lado de la piel

han vuelto a crecer las alambradas.

Los autobuses remontan la joroba de las ciudades.

En el cuerpo manda el color de la ropa,

la etiqueta con el precio.

Un código de barras trocea los ojos

como faros que despiertan en la lluvia

y aspiran a la luz del mediodía, convictos

de ceguera en libertad condicional.

Somos viajeros.

Pagamos el billete.

Caminamos por nuestra derecha.

No bloqueamos las puertas.

No fumamos en los lavabos.

Hacemos uso de las instalaciones.

Nos limpiamos las manos

y respiramos con cuidado de no impregnar el aire

con ideas homicidas.

Y cada cinco minutos

un pájaro encerrado en el teléfono móvil

nos recuerda que somos felices.

Toño Benavides (León, 1961)

Comenzó como autor de cómics y muy pronto se decantó por la ilustración de libros y de prensa. En 1989 se trasladó a trabajar a Madrid, y desde entonces ha publicado en Diario 16, El Mundo, The New York Times y El Economista. Su estilo, caracterizado por la elegancia y la síntesis expresiva, ha sido durante años habitual en la mayor parte de las editoriales españolas.

The Society for News Design (SND) le ha concedido varios premios, entre ellos cuatro medallas de plata y una de oro por sus trabajos publicados en El Mundo. Ha ilustrado numerosos libros, una veintena, entre ellos El amadísimo Rolando, de Jacob y Wilhelm Grimm (Rey Lear, 209) y como autor ha publicado El viaje de la Luna (Edit-in, 2000) y Paraíso (Eje Ediciones, 2009).

[1]Gran Sur [2]

[1]Gran Sur [2]

Toño Benavides

Reino de Cordelia

136 p

8,95 euros