A esas horas de la madrugada le atormentaba la luz de las bombillas desnudas, pero era estrictamente necesario disponer de tiempo para operar. Las cosas no podían ser de otra manera. Tomó el mango con la punta de los dedos, como si fuese un pincel. Limpió la cuchilla una vez más, el grifo de agua caliente situado en la marca que había hecho. Era la mejor posición, la que le proporcionaba el agua a la temperatura ideal. Distribuyó a continuación la espuma uniformemente en la palma de su mano, y de aquí esta fue a parar a su rostro, masajeándolo, sin dejar un solo milímetro de piel sin blanquear. Colocó el bote en su sitio, cuidando de que ninguna gota de agua se deslizara dentro del armario. Todo perfecto.

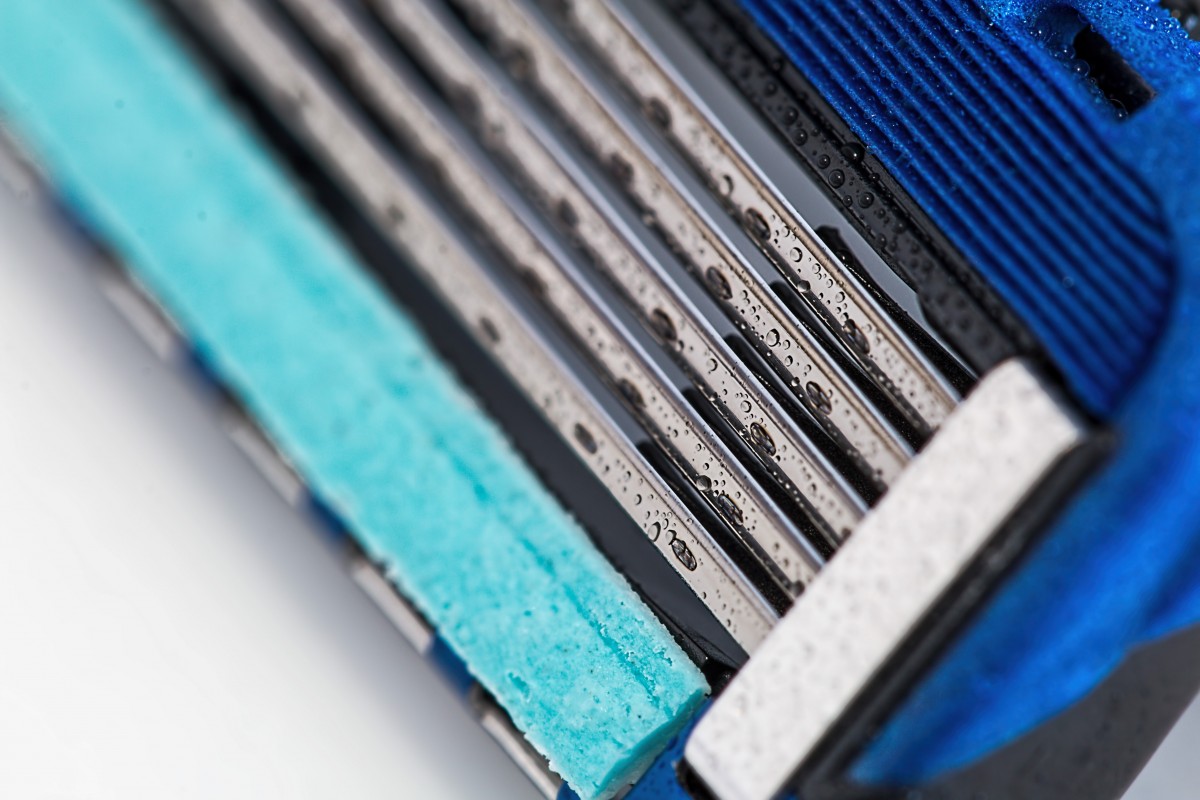

Limpió por tercera vez la maquinilla, como corresponde. Esta comenzó su trabajo de siega, lenta, segura, sin posibilidad de error. Había logrado una simbiosis total, la cuchilla era una prolongación de sus finas manos, un dedo azul extra que se implantaba cada día. Al llegar a la nuez se preguntó cómo era posible que hubiese llegado a disfrutar tanto de este proceso, del sube y baja de la hoja, de ese susurro casi imperceptible al roce con su piel. Nadie era capaz de entender esto, lo llamaban obsesión, la gente le tenía por un maniático. Él era de la opinión contraria: ellos eran unos insensatos al no ser capaces de disfrutar de cosas tan insignificantes como

grandiosas, como un buen rasurado que deje la piel limpia y tersa.

Por si fuera poco también adoraba el silencio absoluto de su casa en la madrugada. Aunque eran las cinco, daba por bien empleados esos treinta minutos que llevaba ya en pie. Se tomaba su tiempo. Podría permanecer en la cama un buen rato más, pero le gustaba ir con calma, hacer las cosas bien y disfrutar de su soledad en esos momentos preciosos del día. El silencio era su mejor, su único acompañante. Solo el silencio. O casi… Existía ese molesto zumbido, apenas audible, lo justo como para destacar entre los demás ruidos ausentes.

¿Lograría eliminarlo algún día?

Con destreza giró la maquinilla y enfiló la base de la oreja. Ahí su técnica se depuraba al máximo, como su afeitado, elevándose a la categoría de arte. Aquel era el rincón favorito de su rostro, la autopista de su superficie cutánea, donde la hoja avanzaba a velocidad eléctrica sobre la lubricación impecable.

—¿Ya estás? ¿Otra vez afeitándote?

Sonrió al oír la voz de su mujer tras él, pero no prestó atención. Ya estaba acostumbrado a escuchar quejas, y pese a ello era capaz de seguir concentrado.

—Te afeitaste anoche. Hace… cinco horas, exactamente ¿es necesario que

vuelvas a hacerlo? —La voz somnolienta, más que enfado, mostraba resignación.

Él no replicó, y siguió a lo suyo, con mayor meticulosidad si cabe. Aguardó, eso sí, más palabras de protesta desde el pasillo, y estas no tardaron en llegar. Escuchó sin alterarse, como siempre, y por supuesto sin desatender sus quehaceres ante el espejo. Aun cuando discutían, por muy furiosos que fuesen los reproches, siempre la dejaba terminar. Y nunca la replicaba. En el fondo sabía que esas quejas tenían su razón de ser, las asimilaba y comprendía, pero ¿cómo podía evitarlo? Necesitaba poner todo su empeño en todo aquello que hacía, ya fuese una empresa de importancia vital o un simple afeitado mañanero. Había acabado por habituarse a esas críticas, eran el ruido de fondo de su relación desde hacía ya mucho tiempo. Sin embargo, había otro ruido que le perturbaba más, aquel zumbido. Intentaría acallarlo, cómo no, aunque para eso necesitaba sacar tiempo de donde no tenía.

En el momento en que se esmeraba con el labio superior, esa parte tan difícil en la que el más mínimo fallo supone un corte sangrante, los ataques subieron de tono:

—Mira, haz lo que quieras, ¿sabes qué? De verdad. Yo ya te he dejado por

imposible…

¿El qué dejaba por imposible? Era ella la que no entendía, no respetaba. A él le gustaba hacer las cosas así, con pulcritud de orfebre. Si prefería levantarse cuatro horas antes de ir al trabajo y así poder esmerarse más en el afeitado, en ducharse o hacerse el desayuno… era problema suyo, no de ella. Él, en cambio, sí la respetaba. Lo hizo siempre.

Cuando concluía el apurado, magnífico, uniforme, sin ningún corte, sin enrojecimiento de la piel —sonrió al espejo satisfecho, el madrugón siempre merecía la pena—, llegaron más censuras, siempre las mismas, siempre en su justo momento. Eran unos reproches previsibles que no discutió, pues ya los conocía, incluso discutiendo le gustaba mantener el orden.

—¿Has terminado, al fin? ¡Aleluya! ¡Ah, no! Que aún te falta echarte la crema… Échate lo que quieras, a mí ya me da igual… Cinco horas para ir al trabajo, tres más para acostarte por las noches… ¡Venga, hombre! En fin, me voy a desayunar. Ahí te quedas, yo me muero de ham…

La frase quedó cortada en ese instante, en esa última palabra. El hambre inconclusa. Fin de la discusión. Después, el silencio de la madrugada y de nuevo el molesto zumbido.

Comenzaba a amanecer. Se lamentó. ¿Cómo era posible en alguien como él? ¿Cómo había permitido dejar esa frase sin terminar?

Tras secarse las manos a fondo se dirigió al pasillo, hacia el reproductor de CD que había dejado en la mesita, lo desenchufó y se lo llevó a la cocina.

Estos aparatos son fantásticos, mientras existan, uno nunca está solo del todo —pensó.

Lo volvió a conectar en la cocina. Extrajo el CD que había en su interior, en el cual se podía leer, en letra de rotulador —muy cuidada, cómo no— la palabra Afeitado, y lo sustituyó por otro que rezaba Desayuno.

En el salón los guardaba todos en varias cajas. También ellos tenían que estar impecablemente organizados, cada una en su sitio, bien etiquetados en sus laterales: Comida, Despedida, Buenas Noches… Había cincuenta y seis, uno para cada ocasión, y la colección no paraba de crecer.

Comenzó a hacerse el desayuno. A los diez segundos exactos apretó el botón play del mando a distancia. De nuevo esa voz femenina, de nuevo el zumbido, de nuevo la discusión. Se felicitó por su ingenio, mientras miraba la etiqueta número cuarenta y uno, en la que se podía leer Te vas a quedar solo.

Más sobre el Premio de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruiz

El gran número de autores innovadores y la gran calidad del cuento español en el panorama literario contemporáneo es un fenómeno reconocido tanto por la crítica especializada como por los aficionados a la literatura en general y a la narrativa breve en particular. Con el objetivo de promover y difundir este género, hoyesarte.com, primer diario de arte y cultura en español, y KOS, Comunicación, Ciencia y Sociedad, con la colaboración de Arráez Editores SL, convocaron la primera edición del Premio Internacional de Cuentos Breves ‘Maestro Francisco González Ruiz’, dotado con 3.000 euros y cuyo plazo de presentación de relatos concluyó el pasado 31 de mayo.

El certamen se desarrolla en una fase previa y otra final. Durante la previa, el Comité de Lectura selecciona los relatos finalistas de entre los recibidos antes del 31 de mayo, que se irán publicando en hoyesarte.com. Este es el caso de Dos no discuten si uno no quiere, centésimo cuarto cuento preseleccionado.

¿Quiere saber más sobre el Premio y los otros seleccionados?