No se rasguen las vestiduras, o rásguenselas que no es para menos, pero desconocía que detrás del nombre femenino que en su osadía se acababa de sacar de la manga habitaba una de las voces más personales que la literatura ha gestado en mucho tiempo.

Escritor tardío

Nacido en la aldea de Azínhaga, en la provincia portuguesa de Ribatejo, “esa pobre y rústica aldea –escribe en Las pequeñas memorias– con su frontera rumorosa de agua y de verdes, con sus casas bajas rodeadas del gris plateado de los olivares, unas –veces requemada por los ardores del verano, otras veces transida con las heladas asesinas del invierno o ahogada por las crecidas que le entraban puerta adentro, fue la cuna donde se completó mi gestación…” .

Pronto emigra, “me emigran”. “Cuando todavía no había cumplido dos años, mis padres, empujados por la necesidad, me llevaron a Lisboa, a otros modos de sentir, pensar y vivir…”. Sabemos pues de su mano que proviene de una familia campesina muy humilde, y esa escasez de cuna marcará profundamente y para siempre su carácter y su ideología. También el hecho de sus frecuentes estancias, –infancia, adolescencia, juventud– en el campo donde había venido al mundo.

Escritor tardío hasta que la literatura acabó por asumirlo como uno de los grandes, Saramago fue cerrajero y mecánico para descubrir que su destino estaba unido a las letras. Instalado ya en el mundo de la escritura fue, durante doce años, responsable del departamento literario de una editorial, ejerció de crítico de libros y, a principios de los años setenta, firmó comentarios políticos en el Diario de Lisboa, en donde dirigió también el suplemento literario del periódico. Años después pasaría al Diario de Noticias como editor adjunto.

20 años de silencio

Pero antes, en 1947, debuta como novelista con Tierra de pecado. Las críticas muy favorables a esta obra no le disuaden y Saramago calla como autor durante 20 años. No será hasta finales de los sesenta cuando publique dos libros de poemas: Probablemente alegría y Poemas posibles, ciclo que completará en 1975 con El año de 1993.

Aquello de “lo bueno se hace esperar” consolida en Saramago pues no será hasta 1982 cuando sorprenda al mundo con Memorial del convento, a la que seguirá un año después la legendaria y enigmática El año de la muerte de Ricardo Reis, esa lúcida meditación, a través de un poeta (Ricardo Reis, heterónimo de Fernando Pessoa y una ciudad, Lisboa), sobre el sentido de la vida y la creatividad, con la que deslumbra a los circuitos literarios y alcanza celebridad y reconocimiento internacionales.

Los años irán desgranando un trabajo narrativo que despierta admiración creciente. Partiendo de propuestas a menudo contrarias a la evidencia de los hechos corrientes, Saramago, desde una narrativa de profundo calado filosófico, nos instala en cada nueva entrega ante la inquietud y la perplejidad de los seres humanos enfrentados a eso que llamamos existencia. En su obra lo efímero y lo eterno se rozan las manos. El principio y el fin vienen a ser casi la misma cosa.

Obra de conciencia

Así es en el aludido El año de la muerte de Ricardo Reis. Así en La balsa de piedra (1986), en la que plantea la separación física de la península ibérica que, abierta espontáneamente una grieta a lo largo de los Pirineos, se aleja de Europa flotando en el Atlántico.

En El evangelio según Jesucristo (1991) utiliza la tercera persona para narrar las etapas de la vida de Jesucristo acerca de las que procuran menos información los textos evangélicos. El Gobierno portugués veto la candidatura de esta novela al Premio Literario Europeo. Saramago siempre se declaró no creyente. “Los hombres han inventado un Dios que nos da unos ratos malísimos”, “Sería más cómodo creer, pero escogí el lugar de la incomodidad” afirmó quien fue objeto a su muerte de un despiadado ataque en L´Osservatore Romano, diario oficial del Vaticano.

En Ensayo sobre la ceguera (1996), llevada al cine por el director Fernando Meirelles, presenta un mundo de seres que, víctimas de una epidemia, dejan de ver. Ese drama físico escarba en la certeza de que se puede llegar a ver más allá del contorno material de las cosas.

Todos los nombres (1997), una historia de amor a través de la que opta por la subversión individual frente a la opresión de las autoridades, por el desorden de la vida frente al desorden de la muerte. O en La caverna (2000), en la que partiendo del mito platónico traza una devastadora crítica del consumismo actual.

Todos los nombres (1997), una historia de amor a través de la que opta por la subversión individual frente a la opresión de las autoridades, por el desorden de la vida frente al desorden de la muerte. O en La caverna (2000), en la que partiendo del mito platónico traza una devastadora crítica del consumismo actual.

Y en El hombre duplicado (2002), en la que su protagonista, Tertuliano Máximo, descubre a los 38 años que en su ciudad vive un individuo que es su copia exacta lo que le sume en el desconcierto y la duda. Y al lector se le plantean interrogantes relacionados con la identidad, la esencia de lo que somos y las claves que nos definen como personas individuales y únicas.

O en Ensayo sobre la lucidez (2004), en la que la carga crítica se focaliza en los políticos que optan a vencer en unas elecciones municipales.

Y, por supuesto, con Las intermitencias de la muerte (2005), que arranca con la desconcertante frase: “Al día siguiente no murió nadie”. Una historia que nos sitúa en un país cuyo nombre no será mencionado y en el que se produce algo nunca visto desde el principio del mundo: la muerte decide suspender su trabajo; la gente deja de morir.

A la euforia inicial sucede la desesperación y el caos cuando las personas comprenden que la ausencia de la muerte no supone que el tiempo se haya detenido. El terrible destino de los humanos será una vejez eterna, una agonía interminable.

El viaje del elefante, el épico e histórico transitar de un paquidermo por la Europa del siglo XVI desde la corte del Rey Juan III de Portugal a la del archiduque Maximiliano de Austria, y Caín fueron las dos entregas con las que cerró un ciclo en el que emergen algunas obras de muy distinto corte y tono que han convertido a su autor en un referente incuestionable.

“Ni el arte ni la literatura tienen que darnos lecciones de moral. Somos nosotros los que tenemos que salvarnos, y solo es posible con una postura ciudadana ética”, dejó escrito quien atesoró conciencia lúcida de toda una época.

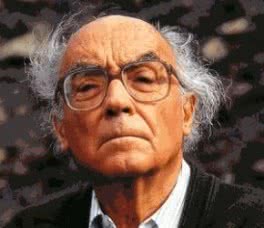

Brillante y comprometido siempre, incómodo, profundamente incómodo para muchos en no pocas ocasiones, José Saramago para todos, Sara Mago para los más ignorantemente osados, se apagó en la madrugada de Lanzarote, tierra que hizo suya a lo largo de dos décadas. Una parte de sus cenizas descansan en la isla, al pie de un olivo en el jardín de la que fue su casa, otra parte reposa en Lisboa. Se cumple ahora el primer año de su ausencia.