Y,

mientras yo sondeaba aquella mina

de las lunas de la mitología,

ahí estaba, a la vuelta de la esquina,

la luna celestial de cada día.

(La Luna, Jorge Luis Borges)

El Saturno V formaba parte de la misión espacial Apolo 11, cuyo objetivo era lograr que el ser humano pusiera sus pies sobre la superficie de la Luna, tal y como había prometido John F. Kennedy a principios de la década de los años sesenta.

La tripulación de la nave estaba compuesta por el comandante de la misión, Neil A. Armstrong, Edwin E. Buzz Aldrin, piloto del módulo lunar (Eagle), y Michael Collins, piloto del módulo de mando (Columbia). Cuatro días más tarde, el domingo 20 de julio, poco después de las tres de la tarde en la base de control y seguimiento de Houston, los astronautas habían recorrido los 384.000 kilómetros de distancia entre la Tierra y la Luna y se preparaban para el alunizaje.

Cuando ya están a unos 100 kilómetros del “blanco arenal desierto”, el Eagle, con Amstrong y Aldrin a bordo, tiene que separarse de la nave Columbia, donde ha de permanecer Collins, como “el hombre más solo del universo desde Adán”, a la espera de sus compañeros para el viaje de regreso.

Armstrong y Aldrin empiezan el descenso hacia la Luna, que desde la Tierra se ve en su fase de luna nueva. Collins comprueba que el módulo lunar despliega correctamente sus tentáculos de aluminio, con los que habrá de posarse sobre la superficie lunar y se sitúa en posición horizontal a la misma: “El Águila tiene alas”.

El módulo lunar desciende guiado por el piloto automático. El sitio exacto de alunizaje se encuentra a menos de veinte kilómetros. De repente suena una alarma, sin que los astronautas sepan interpretar su significado, e instantes después salta una segunda alarma. El Eagle ha sobrepasado el lugar previsto para el alunizaje y el piloto automático les está conduciendo hacia un gran cráter con su vomitorio de rocas esparcidas, un lugar donde es imposible alunizar.

Sin embargo, Armstrong decide no abortar la operación. Desconecta el piloto automático y se pone a los mandos de la nave, mientras Aldrin le va leyendo los datos de velocidad, inclinación, etc., que aparecen en la pantalla del ordenador, y desde Houston le van indicando el tiempo que les queda de combustible. Cada vez queda menos distancia con el suelo, pero Armstrong, con la destreza de un experto piloto y el corazón latiéndole a un ritmo desenfrenado, desliza el módulo buscando un hueco donde poder alunizar. Lo encuentra en la ladera de un cráter, a menos de 40 metros de su garganta profunda. 60 segundos, 30 segundos… El Eagle, que parece más una araña metálica que un águila, pierde altura de forma gradual, va cayendo suavemente durante los últimos metros por la débil gravedad lunar, y finalmente se posa sobre la superficie del satélite. Los sensores de contacto comienzan a encenderse, mientras las pulsaciones de Armstrong descienden vertiginosamente hasta alcanzar su pulso normal: “Luz de contacto. OK. Motor parado”. Le quedaban 17 segundos de combustible. Poco después se puede escuchar la voz de Armstrong pronunciando las palabras que han pasado a la historia: “Houston… aquí Base Tranquilidad, el Águila ha alunizado”. Son las 15 horas y 17 minutos en la estación espacial.

¿Pequeño paso?

Por la noche de ese mismo día (madrugada del lunes en España), Armstrong y Aldrin vivirían uno de los momentos más significativos de la historia de la humanidad, mientras millones de espectadores en todo el mundo miraban por la ventana del televisor el acontecimiento. Es el momento de salir de la nave y pisar el suelo lunar. Los astronautas despresurizan el módulo y abren la escotilla. Armstrong se prepara para abandonar el módulo con la ayuda de Aldrin. Armstrong baja los peldaños hasta el último escalón. Comprueba que hay una capa de polvo lunar sobre una superficie que parece firme. Salta, pone sus pies sobre la Luna, tantea el suelo polvoriento y comienza a andar, como un niño que acaba de aprender a dar sus primeros pasos. Se escucha su voz distorsionada por los miles de kilómetros de distancia: “Éste es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad”. Aldrin tarda 18 minutos en salir del módulo lunar y seguir a su compañero: “Magnífica desolación”. Son las 22.56 h en Estados Unidos, las 3.56 h en España.

Durante dos horas y media, los astronautas pasean por el Mar de la Tranquilidad. Recogen muestras, hacen un experimento sobre el viento solar, instalan un reflector de rayos láser, clavan la bandera de EE.UU. y, entre otros varios objetos, dejan una réplica en oro de la supuesta rama de olivo del arca de Noé y una placa con el siguiente mensaje: «Aquí, hombres procedentes del planeta Tierra pisaron por primera vez la Luna (…). Vinimos en paz, en nombre de toda la humanidad».

Armstrong y Aldrin vuelven y suben al módulo lunar, se preparan, cruzan los dedos y activan los mandos. Saben que, si hubiera algún contratiempo, que, si algo fallara, no podrían ser rescatados y Collins, para salvar su propia vida, debería regresar a la Tierra solo. Sin embargo, todo el equipo funciona con la precisión del reloj Omega elegido para la misión y el Águila sale disparado por el empuje de sus cohetes, dejando en su despegue una densa polvareda lunar. Collins, el tercer hombre, les está esperando con una morisqueta risueña en el módulo de mando a la misma altura en la que les dejó horas antes. Los tres astronautas ponen rumbo a la Tierra en el Columbia. Atrás va quedando, cada vez más lejano, el “faro de tiza”.

El 24 de julio, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins son rescatados, tras un perfecto amerizaje, en aguas del Pacífico, poniendo fin a la misión. Los periódicos de todo el mundo relataron la gesta con titulares a toda página.

Entre 1969 y 1972 hubo otros seis viajes tripulados a la Luna. Ninguno de ellos captó la misma atención periodística ni despertó el fervor popular de la misión Apolo 11. La última vez que un hombre caminó por los senderos lunares fue en diciembre de 1972, en la misión Apolo 17. En total, 12 astronautas habían pisado el suelo selenita. Las diferentes misiones Apolo no solo permitieron llevar al hombre a la Luna, sino también descubrir la Tierra como lo que realmente es: una maravillosa canica azul flotando en el silencio estrellado del espacio.

La madrugada del domingo, día 20, al lunes, día 21, más de 12 millones de españoles no durmieron. Vivieron absortos ante el televisor en blanco y negro la aventura del Apolo 11, narrada por el periodista Jesús Hermida. Sin embargo, este no fue el caso de mi abuelo Janba, que se fue a la cama a dormir a pierna suelta, convencido de que todo aquello no era más que una de las fábulas de su amigo y singular cuentacuentos El Apista, que había sido llevada al cine por algún director espabilado en el desierto de Tabernas, a donde unos años antes ya habían llegado David Lean, Sergio Leone y Clint Eastwood.

De los poetas había aprendido mi abuelo a poner una hoja tierna de Luna debajo de la almohada y mirar lo que quería ver, y El Apista le había enseñado la siguiente historia acerca del origen de la Luna y su claror nocturno, que, luego, él nos solía contar a mis hermanos y a mí en el letargo de las chicharreras siestas de estío:

“Cuenta la historia que, en aquel pasado tiempo, cuando todo era desnudez y sucedían tantas cosas reales e imaginarias, la Luna y el Sol vivían juntos, como si formaran un solo cuerpo. Sin embargo ocurrió que una vez la Luna se acercó mucho a la Tierra y se quedó dormida sobre las montañas de Lesbos. Entre sueños parecía oír recitar poemas de amor, pues al principio de todo fue el verbo, y el verbo amor es anterior a todo sustantivo, a toda sustancia. Desde entonces, la Luna ya no fue la misma. Comenzó a permanecer cada vez más tiempo junto al hermoso lucero que, de vez en cuando, aparecía deslumbrante bajo el misterioso cielo del Caos, provocando en el Sol irreprimibles ataques de celos, que fueron haciéndose cada vez más frecuentes. Llegaron las discusiones y las peleas y, tras una de ellas, el Sol le declaró la guerra a la Luna, la despojó de los rayos solares que hasta ese momento había tenido y la confinó a vivir en las sombras. Desde entonces, la noche sucede al día y el día a la noche”.

Aventuras

El Apista solía vagamundar durante el día por la rada de Almoriac y solía concentrar en torno suyo a no pocas gentes, que se embelesaban escuchando sus cautivadoras aventuras acerca del reino de Selene, la diosa a la que consideraba la primera extraterrestre que había pisado la Tierra, impulsada por sus amores con Endimión, frente a los cuales estaba dispuesta a perder hasta la constancia de sus mudanzas; por la noche, a la luz de la luna, a la luz de las dos, de las tres…, se pertrechaba del equipaje literario para el día siguiente. Es lo que tiene el sueño, que es capaz de transformar lo fantástico en real hasta fundir uno con otro, sin vacilaciones.

Entre quienes habían viajado a la Luna, propulsados por su imaginación, antes que Armstrong pusiera sus botas sobre la superficie lunar, El Apista sentía predilección por Antonio Diógenes, autor de Las maravillas más allá de Thule (probablemente s II), relato en donde la utopía se hace viajera. La novela de Antonio Diógenes se conoce por el resumen del patriarca bizantino Focio (s IX), que decía haber leído sus 24 libros y alababa la obra por su pureza de estilo y la variedad de sus aventuras. La narración contiene episodios fabulosos, con escenas de magia, encantamientos y la contraposición entre el mal de un mago perverso y el bien, representado por un discípulo de Pitágoras. Además muestra la pasión amorosa, relata el viaje a la Luna o a sus cercanías y describe escenarios de lo más sorprendentes.

Dinias, el joven ateniense protagonista y principal narrador de la obra, se pone en camino y sale de su casa de Tiro hasta llegar a la isla de Thule, a donde también han viajado su amada Dercilis y el hermano de esta, Mantinias, huyendo por haber envenenado involuntariamente a sus padres. Dinias y sus compañeros siguen viaje hacia el norte, a lugares de noches prolongadas y cosas extraordinarias. Al fin llegan a una tierra muy bien iluminada, llena de maravillas (¿la Luna?). Allí un dios le concede un único deseo y Dinias despierta en el templo de Hércules en Tiro, conforme a la petición realizada, encontrándose de nuevo a Dercilis y Mantinias, que también estaban de vuelta después de múltiples peripecias. Luego manda a un escribano elaborar dos copias del relato, copias que al parecer se hallaban en una tumba fenicia cuando Alejandro Magno conquistó la ciudad.

Otra de las historias favoritas del Apista eran los Relatos verídicos (La verdadera historia), que da cuenta del inverosímil viaje a la Luna imaginado por Luciano de Samosata (s II), autor griego de origen sirio. Relatos verídicos constituye, por una parte, una narración fantástica que incluye un viaje interplanetario y la llegada del hombre a la Luna, y, por otra, una ácida crítica contra los historiadores y cronistas que trataban de hacer pasar por verídicos acontecimientos más fantásticos que reales o que decían haber realizado viajes por regiones que no habían sido exploradas, insistiendo en la veracidad de sus falsas peripecias.

Además, guiado por su escepticismo, el sirio pone en tela de juicio la religión y sus dogmas, carga contra la filosofía y sus diversas escuelas y cuestiona las costumbres sociales basadas en la falsedad y en la apariencia, recurriendo a la sátira y a la parodia. Según confiesa: “Odio la fatuidad, odio la impertinencia, odio la mentira y odio el engreimiento y odio toda esa clase de lacras propias de hombres miserables”. Por eso, al principio de Relatos hace un ejercicio de franqueza y dice a sus lectores: “… me orienté a la ficción, pero mucho más honradamente que mis predecesores, pues al menos diré una verdad al confesar que miento. Y, así, creo librarme de la acusación del público al reconocer yo mismo que no digo ni una verdad”. Lo que en realidad hizo Luciano fue poner su erudición, que era mucha, al servicio de su capacidad fabuladora, que no era menor.

La obra se divide en dos partes. La primera narra las aventuras del narrador-viajero, que no es otro que el propio Luciano y un grupo de acompañantes hasta llegar a la Luna en un barco convertido en una nave voladora, que aprovecha el impulso de vientos huracanados; el viaje dura siete días y siete noches: “… al octavo día divisamos un gran país en el aire, como una isla, luminoso, redondo y resplandeciente de luz en abundancia”; después de una larga estancia entre los selenitas, seres antropomórficos nacidos no del vientre de mujeres, sino de las pantorrillas de los hombres, la nave vuelve otra vez al mar donde es tragada por una enorme ballena; este primer libro se cierra con la narración de la vida de los viajeros en el interior del cetáceo.

La segunda parte se inicia con la muerte de la ballena y la liberación de la nave y de su tripulación, centrándose a continuación en un viaje subterráneo que los lleva al Hades y a la Isla de los Bienaventurados, en donde Luciano puede conversar con todos los grandes poetas, filósofos y héroes de la Antigüedad; finalmente, la nave naufraga y Luciano y sus compañeros finalizan su aventura en un nuevo continente.

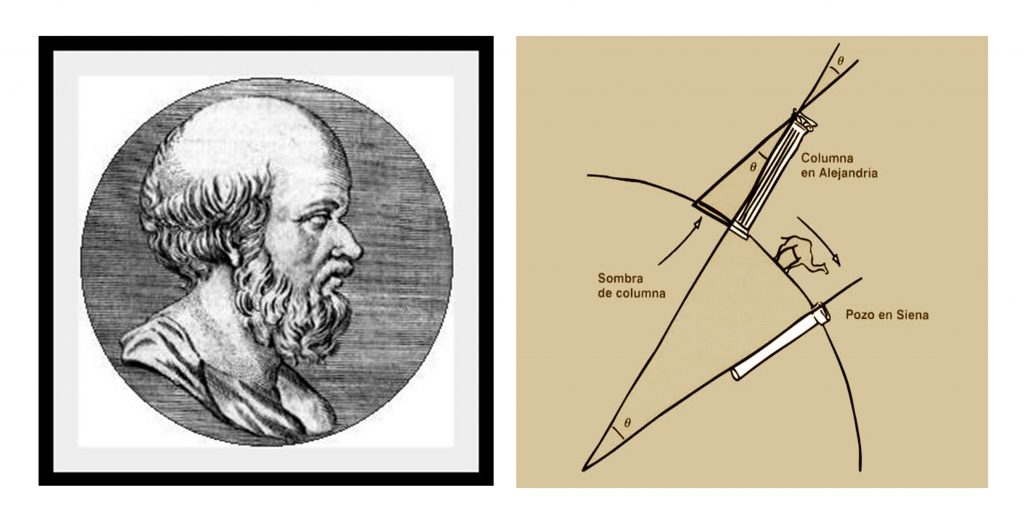

Eratóstenes

En la época que Diógenes y Luciano dieron a conocer sus obras hacía ya mucho tiempo que Eratóstenes de Cirene (s III aC), un geógrafo y gran viajero, tanto físico y literario, había dibujado mapas del mundo y estimada con sorprendente aproximación la circunferencia de la Tierra (252.000 estadios, equivalentes a 40.000 km). También había pretendido calcular la distancia de la Tierra a la Luna y al Sol, acaso con la intención de que un viaje suyo al reino selenita pudiera ser incluido como uno de los grandes hitos en su historia cronológica del mundo desde la guerra de Troya. También habían visto la luz textos bastante próximos a lo que hoy denominamos ciencia ficción, como el perdido relato de Yámbulo acerca de su travesía por las paradisíacas Islas del Sol (¿s III aC?).

Durante siglos las aventuras de Luciano fueron las únicas que nos llevaron a la Luna, pues ni siquiera el anónimo Libro de Alexandre (s. XIII) se atrevió a tanto y solo planteó la manera cómo Alejandro Magno había contemplado el mundo en toda su extensión desde las alturas celestes subido a un ingenio volador, que consistía en un saco de cuero, en el que el macedonio llevaba metido su cuerpo hasta la altura de sus brazos, tirado por dos glifos, unos animales fantásticos cuyo cuerpo delantero es el de un águila con una fuerza descomunal y cuya parte trasera es la de un forzudo león.

Pasó el tiempo y, en pleno Renacimiento, Ludovico Ariosto retomó la fantasía de los viajes a la Luna con Orlando Furioso (1516), una de las magnas obras de la literatura italiana, cuyo héroe, Astolfo, se vale de cuatro caballos rojos para llegar al satélite y encontrar en sus ciudades y castillo todo lo perdido en la Tierra, según lo asegura Jorge Luis Borges: “Ariosto me enseñó que en la dudosa / Luna moran los sueños, lo inasible /El tiempo que se pierde, lo posible. / O lo imposible, que es la misma cosa”. La obra de Ariosto sorprende al lector por su fuerza, riqueza imaginativa y la variedad de personajes bien entramados.

Sin embargo, nada hay más eficaz para evadirse de la realidad como el sueño, donde caben todas las fantasías imaginables, y de él se vale el clérigo y erasmista Juan de Maldonado para describir en Somnium su viaje en compañía de doña María de Rojas, una dama burgalesa. La pareja sobrevuela el Mediterráneo, el Nilo y la América recién descubierta y llegan a un paraje de la superficie lunar: “Aquel suelo era florido y lozano, con huertos repletos de árboles de sabrosos frutos, entre los que crecían plantas aromáticas de bellas flores”. Según el autor, los sueños, sueños son, pero no dejan de responder a las preocupaciones que uno tiene y a lo que uno está pensando cuando se queda dormido, y en lo que está reinando Maldonado en el momento que le llega el sueño es en la Utopía en la que los hombres podrían vivir en la Tierra si no se apartaran de las normas de la naturaleza y de la ley divina.

Viaje espiritual

Durante el siglo XVII siguió la renovación del viaje espiritual durante el sueño, transformado en viaje astronómico por parte de dos científicos alemanes: Johannes Kepler y Athanasius Kircher. Al primero de ellos debemos Sueño o La astronomía de la Luna, escrito en 1609 y publicado en 1634, obra en la que plantea un viaje hasta nuestro satélite para poder contemplar desde allí las auroras y los crepúsculos del planeta azul, pero sobre todo para observar los movimientos planetarios y corroborar las teorías de Copérnico. Dadas las dificultades que había en aquella época para expresar públicamente la doctrina del heliocentrismo y refutar la quietud de la Tierra, Kepler se valió de la máscara del joven islandés Duracotus y de su madre, Fiolxhilda (trasunto de la madre de Kepler), para viajar hasta la Luna en un sueño inducido por un elixir mágico y con la ayuda de demonios o “espíritus lunares”. Una vez allí, descubrieron que la Luna estaba dividida en dos hemisferios: Subvolva, sobre cuyo firmamento siempre está girando Volva (la Tierra), y Privolva, desde donde nunca se ve (la “cara oculta” de la Luna); asimismo, se percataron de que estaba habitada por una civilización distinta a la terrícola, formada por habitantes que crecían muy deprisa y vivían muy poco, y por otras diversas y extrañas formas de vida.

Al plantear la obra como un trabajo de ficción, Kepler, que había perdido el manuscrito poco tiempo después de escribirlo (solo sería publicado tras su muerte por uno de sus hijos) pudo evitar las represalias personales de la Inquisición, pero no la caza de brujas contra su madre, que a punto estuvo de ser quemada en la hoguera.

Por su parte, Kircher, hombre de muchos saberes, jesuita, inventor y aventurero, acometería a mediados del siglo XVII la narración de Viaje extático, la navegación cósmica que emprende Teodidacto (“enseñado por Dios”) de la mano del arcángel Cosmiel (“mundo de Dios”), que se le había aparecido en sueños para acompañarle y mostrarle “cuanto es permitido al ojo hecho de carne mortal”.

Teodidacto emprende su viaje iniciático al oír una sinfonía musical que lo deja “como abatido por un grave sopor”. El libro consta de dos partes, siguiendo la tradición de los diálogos platónicos: la primera trata de los cielos y de los astros errantes y fijos a lo largo de nueve capítulos, a través de los cuales los interlocutores viajan por la Luna, Venus, el Sol, Mercurio, Marte, Saturno, Júpiter…, hasta los más remotos confines del firmamento; la segunda, dividida en 12 capítulos, muestra la organización armónica del mundo y la finalidad de la creación divina. De acuerdo con Octavio Paz, la obra de Kircher tuvo una gran influencia en el Primero sueño, el poema de Sor Juana Inés de la Cruz que cuenta la peregrinación de su alma por las esferas celestes mientras su cuerpo dormía.

Francis Godwin

Entre las obras de los dos científicos alemanes se publicó en 1638 la del humanista británico Francis Godwin, El hombre en la Luna, que relata las aventuras del sevillano Domingo Gonsales en su extraño viaje al mundo lunar desde el pico del Teide mediante una carroza tirada por gansos y guiada por cometas; una vez allí, Gonsales descubre una civilización inteligente, la de los “lunares”, estructurada en un reino por el que pronto manifiesta su interés y admiración. Se trata de una narración con claras reminiscencias de Luciano de Samosata, que utiliza materiales del relato de viajes, la novela utópica y la picaresca, y en la que predomina la imaginación y el poder evocador de una Luna de color azul y llena de riquezas.

El mismo año en el que se editó la obra de Godwin vería la luz El descubrimiento de un mundo en la Luna, de John Wilkins, que fue primer secretario de la Royal Society británica. Admirador de Godwin y obsesionado por las máquinas voladoras, ideó un aparato con forma de barco equipado de engranajes a la manera de un reloj gigante y dotado de un par de alas cubiertas de plumas de ave, cuya impulsión podía realizarse utilizando pólvora. Wilkins postulaba la existencia de selenitas, aunque, preocupado por las consecuencias que podía tener para el cristianismo la existencia de otros seres inteligentes diferentes a los humanos, se preguntaba si tales seres son de la «semilla de Adán”, si se hallan o no en un estado de gracia y qué caminos podía haber para su salvación.

Uno de los más famosos viajes a la Luna durante el Mundo Moderno es el descrito por el escritor francés Cyrano de Bergerac, autor de obras de teatro y relatos satíricos, y protagonista él mismo de libros de otros autores.

Cyrano pensaba que la Luna era un mundo como el nuestro: “… Os digo que la Luna es un mundo como este nuestro, y que a su vez la Tierra sirve de Luna a esa que veis vosotros”. Su primer intento de alcanzar el satélite tal vez fue el más original, utilizando gotas de rocío en botellas que al calentarse por el Sol elevaron a Cyrano por los aires, pero desafortunadamente aterrizó en el Canadá y no en la Luna. Para el segundo intento empleó una máquina voladora impulsada por triquitraques, siendo el primero en utilizar un cohete como medio para salir al espacio.

La Historia cómica de los estados e imperios de la Luna constituye la primera parte de la obra El Otro Mundo, publicada por su amigo Henry Le Bret después de muerto Cyrano (1657). En ella se relatan varias formas de llegar a la Luna, gotas de rocío envasadas, pájaros, cohetes, chirriones de acero y otras extrañas máquinas voladoras. Según Le Bret: “… Su quimera no está tan absolutamente desprovista de razón, ya que entre muchos hombres antepasados y modernos ha habido algunos que pensaron que la Luna era una tierra habitable y otros que realmente estaba habitada”. Sin embargo, “… aun habiendo tantos grandes hombres que opinan como él, ha tratado graciosamente una quimera que aquéllos habían considerado demasiado seriamente”; en la segunda parte, el autor francés extiende el viaje fantástico hasta el mundo solar: La Historia cómica de los estados e imperios del Sol. El viaje imaginario de Bergerac está lleno de disertaciones acerca del Universo, pero es, ante todo, un pretexto para expresar su filosofía liberal y materialista, la excusa que le sirve para criticar a la sociedad en la que le ha tocado vivir.

Daniel Defoe

A principios del siglo XVIII apareció El Consolidador, un cuento donde Daniel Defoe recrea diversas leyendas de viajes lunares, describe varios medios de transporte parecidos a lo que hoy llamamos naves espaciales y anticipa la gasolina como medio de propulsión: «una llama ambiental alimentada por un cierto líquido». Aunque muestra una cierta complicidad con la obra de Francis Godwin, la obra de Defoe contiene una mayor carga política, incluso cuando se refiere al “consolidador”, el ingenio mecánico recubierto de plumas que le sirve para volar.

En este apartado destacan tres relatos fantásticos de otros tantos autores españoles. El primero de ellos corresponde al Viaje fantástico de Diego Torres de Villarroel, perteneciente a los llamados “viajes de sueño” y escrito, “sin más lazarillo que la fantasía”, en 1724. Un día en que el Gran Priscátor de Salamanca había leído el Viaje extático de Kircher y las noticias de la Gaceta sobre el eclipse de sol que había tenido lugar el 22 de mayo de 1724 se queda dormido y recibe en sueños la visita en tropel de unos amigos con los que parte para un viaje que se desarrolla en varias jornadas de camino y una de reflexión, las cuales sirven de pretexto al autor para proporcionar al lector una serie de explicaciones físicas y astronómicas.

La primera jornada se dedica al mundo subterráneo; la segunda a la superficie de la Tierra, mares, ríos y a los tres tesoros con los que se enriquece: mineral, animal y vegetal; la tercera al aire, al fuego y a la lluvia, y en la cuarta se asciende hasta los espacios, subiendo a los montes de la Luna y a la esfera del Sol, para ver “su fábrica, materia, el motivo de perder sus luces y restaurar sus resplandores”. Pero, según Torres de Villarroel, esto es lo que vieron los amigos cuando llegaron al vasto mundo lunar: “Allí empezamos a discurrir por sus montes, valles, y llanadas, no vimos ni en los más ocultos rincones aquellos vivientes que dijo Pitágoras, con que tuvimos por apócrifa la opinión de su Escuela. Ni vimos monstruo alguno, solo pudimos percibir que era un globo muy parecido al de la Tierra en lo desigual y escabroso, pero tenía movimiento”.

El activista ilustrado José Marchena Ruiz, más conocido por el sobrenombre de “Abate Marchena”, también recurrió al viaje imaginario a la Luna para reflexionar sobre el devenir histórico de la civilización occidental. Soñó que un “turbillón” le arrastraba hasta nuestro satélite y describió la experiencia en Parábola sobre la religión y la política entre los selenitas. Se trata de un artículo publicado en el periódico El Observador que, bajo una aparente ficción sobre la sociedad selenita, permite al autor reflexionar sobre el devenir histórico de la civilización occidental, valiéndose del relato de un viejo sabio que le cuenta las historias de la Historia hasta la llegada de los pueblos bárbaros, momento en el Marchena interrumpe su narración con la intención de proseguirla la siguiente semana, hecho que no fue posible por la prohibición de la Inquisición y su exilio a Francia.

El Viaje de un filósofo a Selenópolis, escrito por Antonio Marqués y Espejo en 1804, responde al modelo del viajero que atraviesa la frontera que separa lo conocido de lo desconocido y halla en el nuevo territorio descubierto una sociedad utópica, al menos en lo que se refiere a los ideales de justicia social y felicidad, los cuales pueden alcanzarse siguiendo los principios educativos rousseaunianos.

La obra es, en parte, una recreación de una novela escrita cuatro décadas antes por el francés Daniel Villeneuve (El filósofo viajero en un país desconocido para los habitantes de la Tierra) y, en parte, un relato de nueva creación. El relato comienza de forma trepidante con la explicación por parte del protagonista que su afición por las cataratas le llevó a conocer las del Niágara. Cuando las está contemplando desde una montaña próxima se encuentra repentinamente con un bajel de estructura singular, cuyo maderaje era de corcho, las velas de un tejido superior a las mejores telas, y todo el cordaje de estos hilos llamados cabellos de ángel; el equipaje tenía por remos unos abanicos enormes, y por áncora una especie de escarabajo con una cola tan larga como la de un cometa, llena de innumerables vejigas.

El filósofo observa que en esta extraña nave se están embarcando “infinita multitud de personas, las más del bello sexo”, y decide seguirlas. El velero, impulsado por un viento vertical, escapa de la atmósfera de la Tierra por «una feliz tangente», navega por los espacios exteriores sometido a «una newtoniana fuerza invencible” y manejado con gran pericia por un intrépido piloto llega a la Luna. Una vez allí, nuestro protagonista comprueba que la cara visible del mundo lunar es un espejo de la vieja Europa; sin embargo, en la cara oculta, a la que accede a través de un volcán en compañía del sabio Arzames, se encuentra el territorio de promisión, la América de la Luna, cuya capital es Selenópolis. Tras una estancia de seis meses, que le permite conocer la estructura, usos y costumbres de esta sociedad utópica y transmitir sus conocimientos al lector, el filósofo acaba revelando que todo cuanto ha vivido y descrito no ha sido sino producto de un sueño, según el viejo adagio latino: “Eppur troppo é la vita un sogno”.

Münchhausen

A finales del siglo XVIII circuló por Europa Las aventuras del barón de Münchhausen, narración de las peripecias del personaje literario creado por el científico y escritor alemán Rudolf Erich Raspe, que estaba basada en los notables hechos, sucesos y pormenores acontecidos al auténtico barón de Münchhausen, Karl Friedrich Hyeronimus von Münchhausen, quien en tertulias, “a la luz del hogar y el calor del buen vino”, relató a sus amigos las cautivadoras y extravagantes hazañas de las que supuestamente fue protagonista, como el hecho de montarse en balas de cañón, viajar al infierno con Vulcano, sacarse a sí mismo de una ciénaga tirando de su coleta, encender la mecha de un fusil gracias a su nariz, bailar en el estómago de una ballena, volar agarrado a una cuerda conectada a una bandada de patos y, por supuesto, llegar a la Luna y conocer a los selenitas, seres capaces de separarse de su cabeza.

Una vez más, la narración oral, más o menos fantástica, dio paso al relato escrito ficcional, que hacía real lo imposible, aunque se tratara de otra realidad distinta a la planteada por un mundo sometido a “la luz de la razón”. Poco después, el prerromántico Gottfried August Bürger reelaboró el texto de Raspe y agregó nuevos episodios, de acuerdo con las numerosas versiones orales y escritas que circulaban por todo el continente europeo.

A lo largo del siglo XIX el libro continuaría sufriendo ampliaciones y transformaciones, destacando entre todas ellas la versión que realizó Théophile Gautier (1852) con ilustraciones de Gustave Doré. Algunos años antes de que apareciera la primera versión escrita de Las aventuras del barón de Münchhausen, la escritora francesa Marie-Anne de Roumier-Robert había hecho a otra mujer la protagonista de un largo viaje interplanetario cuya primera escala era la Luna: Viajes de milord Céton a los siete planetas.

La publicación en 1827 de la historia de Joseph Atterlay (George Tucker)Viaje a la Luna representó un cambio en las novelas fantásticas, iniciando lo que luego se ha dado en llamar “ciencia ficción”. Atterlay describe con gran detalle naves espaciales impulsadas por un material antigravitatorio llamado «lunarium». En contraposición a estos relatos novelísticos, el poeta romántico John Keats había desarrollado a lo largo de más de 4.000 versos una versión a su aire del mito griego de los amores de Selene con el pastor Endimión (Endimión, 1818).

En 1835 apareció el cuento La aventura sin par de un tal Hans Pfaall, en la que Edgar Allan Poe narra cómo Hans Pfaall de Róterdam llega a la Luna mediante un globo lleno de una extraña mezcla de gases. Pfaall pasa cinco años en la Luna y luego envía a un selenita a la Tierra en un globo similar, con su diario de viaje, que contiene el texto del relato propiamente dicho. El texto se cree que fue traducido al francés por Charles Baudelaire y que pudo servir de inspiración a Julio Verne, gran admirador suyo, aunque apoya bastante más su imaginación en la ciencia y la tecnología que el genial creador norteamericano, maestro del relato breve.

El protagonista de Un viaje a la luna (1860), de Alejandro Dumas, Mocquet, un guarda forestal amigo del general Dumas, un buen día cuenta a sus amigos el relato del sueño que le ha llevado hasta la Luna a lomos de un águila que lo deja abandonado en medio del paisaje lunar, de donde tendrá que arreglárselas para regresar a su bosque natal en la Tierra.

Durante las décadas siguientes, los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos alentaron una literatura con viajes de ciencia ficción, que encuentra sus máximos representantes en Julio Verne y Herber George Wells, más conocido literariamente como H.G. Wells.

Utilizando un lenguaje sencillo y nada exótico, el escritor francés anticipa en libros como Cinco semanas en globo, Viaje al centro de la Tierra, Veinte mil leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en ochenta días, etc., algunos de los inventos que asombrarían al mundo entero algún tiempo después, mientras que en De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna adelanta al lector la realidad de los viajes espaciales, mostrando una nave, la Columbia, impulsada por un cañón, pero cuyo interior proporciona las mayores comodidades a los pasajeros, incluyendo reservas de oxígeno; asimismo, muestra los medios de regreso y de rescate de las tripulaciones en medio del mar, tal como las misiones Apolo llevarían a cabo un siglo después.

H.G. Wells

Por su parte, el novelista y filósofo británico H.G. Wells, más atento al tema que al estilo, tocó asuntos de lo más variado, desde el viaje en el tiempo y la descripción de los paisajes futuros (La máquina del tiempo) hasta el viaje a nuestro planeta de seres extraterrestres (La guerra de los mundos). Su aportación a la saga lunar queda reflejada en Los primeros hombres en la Luna (1901), donde describe el viaje que realizan a nuestro satélite el codicioso empresario Mr. Bedford y el excéntrico inventor Dr. Cavor a bordo de una rudimentaria nave espacial, de forma poliédrica y revestida con un material resistente a la acción de la gravedad, que había sido descubierto por Cavor: la cavorita.

La novela, que muestra la decepción de ambos protagonistas con el mundo lunar, encierra una crítica satírica tanto al imperialismo victoriano como a la especialización laboral. La obra de Wells sería parodiada pocos años más tarde por el español Juan Pérez de Zúñiga en su divertida Seis días fuera del mundo. Viaje involuntario (1905), en el que relata las aventuras del propio escritor, curtido en viajes morrocotudos, con el estrafalario inventor Pompeyo Marrón, descubridor de una sustancia que permite sustraerse a los efectos de la gravedad.

Tanto la obra de Verne como la de Wells inspiraron el guion de la primera película de ciencia ficción, Viaje a la Luna (1902), dirigida por el francés Georges Méliès, quien también participó en el guion junto con su hermano Gaston. La película fue rodada en blanco y negro, sin sonido, y dura menos de 15 minutos, a una velocidad de 16 fotogramas por segundo.

La imagen de la cara de la Luna recibiendo el impacto de un cohete espacial, disparado por una bala de cañón, se ha convertido en uno de los iconos de la historia del cine. En 1929, Fritz Lang sorprendió con una de sus obras mudas más memorables, a partir de un guion de su esposa Thelma von Harbou: La primera mujer en la Luna. Aparte de los muchos valores cinematográficos de la película, diez veces más larga que la Méliès, Lang adelanta la enorme repercusión que un acontecimiento de estas características podía tener en la sociedad de masas y en los medios de comunicación. Por esa misma época, Lorca decía ver a la Luna venir a la fragua con su polisón de nardos, ir por el cielo con un niño de la mano.

Durante muchas noches de los años cuarenta, la Luna, que desparramaba su claror de plata sobre el mar de Deià y la Sierra de la Tramuntana, no dejó dormir a Robert Graves hasta que puso fin a La diosa blanca (1948), una alucinante cosmovisión que revolucionó la cultura occidental, poniendo en tela de juicio la jerarquía patriarcal entre las divinidades que había traído consigo el racionalismo de los filósofos griegos del siglo V aC. Buceando en las religiones, los mitos y la poesía, Graves narra cómo durante la Antigüedad en Europa, en el área del Mediterráneo y el Oriente Próximo existían culturas matriarcales que adoraban a una diosa suprema y que reconocían a los dioses masculinos solo como sus hijos, consortes o víctimas para el sacrificio.

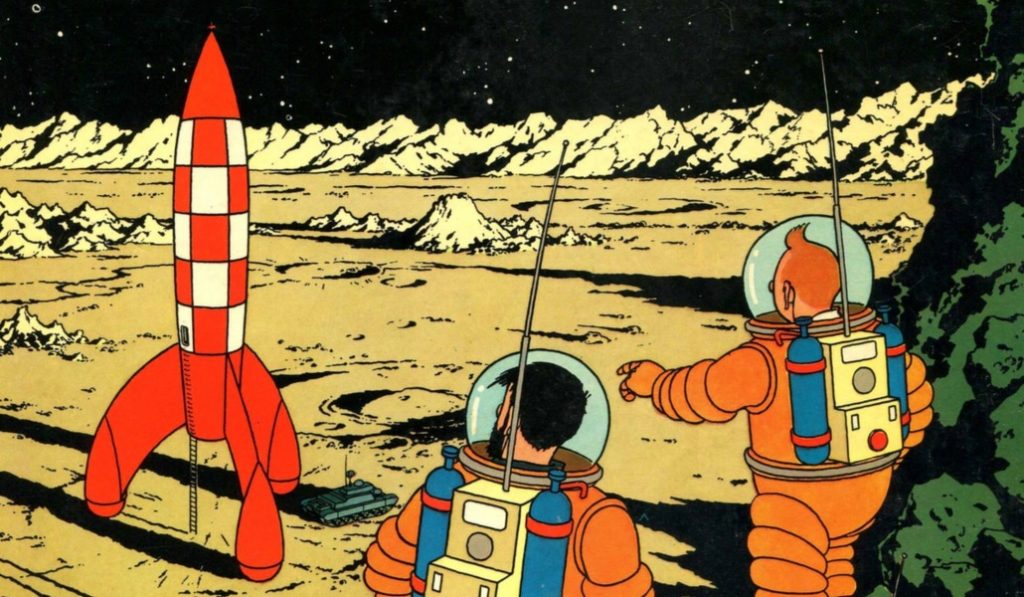

Entre 1950 y 1953, el historietista belga Hergé, dentro de la serie de aventuras de Tintín, editó Objetivo: la Luna y Aterrizaje en la Luna, en los que, con su habitual cuidado por los detalles, da una visión verosímil gráfica y escrita de lo que años después supondría la llegada de los primeros astronautas: “¡Ya estoy aquí!”.

En 1954, el escritor de ciencia ficción estadounidense conocido como Lester del Rey escribió su particular Viaje a la Luna, en el que, casualmente, un comandante llamado Armstrong a bordo de la nave Apolón llega catorce años antes que Neil Armstrong comandando el Apolo 11 a la superficie lunar: “La primera nave espacial aterrizó en la Luna y el comandante Armstrong salió de ella…”.

Mientras Armstrong, Aldrin y Collins viajaban al reino de Selene, la revista Life encargaba un ambicioso reportaje en tres artículos sobre el evento a uno de los escritores más brillantes del momento, Norman Mailer. Se trataba de la pieza más larga de no ficción que nunca hubiera publicado la revista. El polémico autor cumplió debidamente el encargo, analizando desde los aspectos científicos de la misión espacial a los aspectos más humanos, pasando por el comentario de ciertas intimidades y reflexiones psicológicas acerca de los principales responsables de la aventura. Luego los amplió en un libro, Moonfire, magníficamente editado por Taschen.

Lo que hay que tener

Una década después, uno de los grandes impulsores del llamado “nuevo periodismo”, Tom Wolfe, se introduciría en las entrañas de la conquista espacial, que se había iniciado con el viaje de Gargarin en 1961, cuya réplica estadounidense en Plena Guerra Fría serían las misiones Mercury. Pero el punto de vista de Lo que hay que tener (Elegidos para la gloria), un reportaje narrado con técnicas novelísticas, es el de los astronautas, esos individuos que, provenientes del mundo de los pilotos de pruebas, se convirtieron en jinetes capaces de cabalgar a lomos de cohetes espaciales porque tenían aquello que había que tener para arriesgarse a manejar las complejas naves diseñadas por la NASA: sangre fría, coraje, destreza, orgullo y un cierto sentido del humor.

Al mismo tiempo, Wolfe explica el funcionamiento de la gigantesca maquinaria informativa publicitaria alrededor de la llamada “carrera espacial” y su influencia en la población. La épica del relato, apoyada en las insólitas imágenes espaciales, es tan potente que ya nunca podrá borrarse y la huella dejada por el hombre sobre la superficie lunar aquel 20 de julio de 1969 sigue moviendo la razón y la inventiva.

Desde entonces se han escrito un buen número de obras tratando de profundizar o literaturizar la odisea espacial de Armstrong, Aldrin y Collins, aunque, como dice el dramaturgo Enrique Papatino: “La Luna nos exime de la necesidad de ser originales. Tan prodigioso es su encanto”.

Los últimos libros escritos en español de lo que podríamos llamar “literaluna” que merecen una referencia obligada son: Apolo 11, de Eduardo García Llama, y Un pequeño paso para (un) hombre, de Rafael Clemente.

Medio siglo después de que el sueño se hiciera realidad, la película APOLO 11, dirigida por Todd Douglas Miller con música de Matt Morton, convierte la realidad en un sueño de casi un centenar de minutos, mientras que la reactivación de la carrera espacial abre la posibilidad de que la Luna no sea tan solo un reflejo del pasado.

José González Núñez es autor de Aventuras de Dinias El Apista en su extraño viaje a la Luna.

No se pierda tampoco: