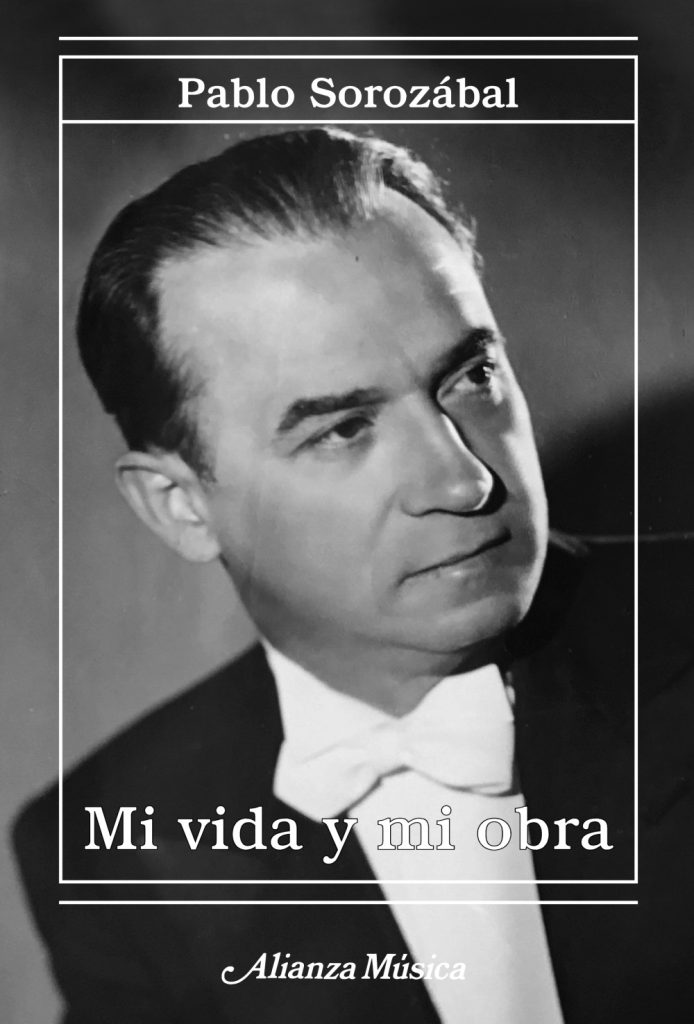

Pablo Sorozábal (San Sebastián, 1897 – Madrid, 1988), el más castizo de los músicos vascos del siglo XX, era pesimista y todo un carácter incapaz de morderse la lengua cuando hablaba de la afición de su país al género lírico que le era más propio. “Odian las óperas españolas, sin conocerlas, que es lo más grave. Para exhibirse ellos con sus visones y joyas preciosas lo mismo podrían hacerlo con óperas españolas, pero corren el peligro de entender los cantables; lo que quieren es no oír su idioma, prefieren hasta el ruso antes que el español”. Lo cuenta en sus memorias, reeditadas el año pasado por Alianza con la colaboración de la Fundación Scherzo [1]. Respiraba por la herida al comprobar que su versión de Pepita Jiménez, la ópera de Albéniz, solo gozó de dos, solo dos, representaciones en 1964 pese a las buenas críticas y el protagonismo de Alfredo Kraus y Pilar Lorengar.

El compositor de algunas de las zarzuelas más populares de todo el repertorio siempre tuvo claro para quién hacía su trabajo. Se definía como un “músico del pueblo, de un pueblo liberal, progresista e inteligente”. Era un hombre “bronco y tierno a la vez”, según el crítico Andrés Ruiz Tarazona, que le percibía muy vasco en sus piezas instrumentales y muy madrileño en su música teatral, capaz de modernizar el género chico sin abandonar la tradición (Chapí, Barbieri…), tratando de ser siempre original, emotivo, popular y cercano sin rebajar un ápice su talento, con una inspirada intuición para la melodía.

Para los aficionados que tienen entre lo mejor del género obras como La tabernera del puerto, La del manojo de rosas, Don Manolito o La eterna canción, la autobiografía de Sorozábal es una oportunidad de conocer la intrahistoria de cada una de ellas, con sus alegrías y desgracias. Dedica mucho espacio al horror de la guerra civil en el Madrid sitiado con él como director de la Banda Municipal y a las consecuencias que trajo consigo que en 1939 no llegara la paz sino la victoria, como decía el personaje del padre en Las bicicletas son para el verano. Sus mejores y más conocidas obras hay que buscarlas en los años inmediatamente anteriores y posteriores a la contienda.

Un crío ambicioso con las ideas claras

Solía decir Sorozábal que, nacido en un hogar humilde de seis hermanos, fue un milagro que vinieran al mundo antes que él sus tres hermanas y que con mucho sacrificio sacaran la familia adelante beneficiando así a los varones. El verdadero milagro es que un día haciendo novillos se adentrara en la parte de vieja de San Sebastián y en lugar de meterse en un lío se matriculara con apenas ocho años en unas clases gratuitas de solfeo en la Academia de Bellas Artes. A partir de ahí, ya resulta menos milagroso que entrara en el Orfeón Donostiarra, que aprendiera a tocar el violín gracias a los cinco duros que le dio su padre para comprarse uno, que se fuera a Leipzig a dominar los secretos de la dirección y la composición…

Estando en el Berlín de los años veinte pudo haber recibido clases de Arnold Schönberg, uno de los padres de la música dodecafónica, pero el joven Sorozábal siempre fue de ideas claras y las del teórico vienés le parecían un “experimento de laboratorio, un esnobismo muy cerebral. Para mí, si el arte no tiene calor humano no es arte”. Quería hacer música, no matemáticas.

Adiós a la bohemia

Por estas memorias, escritas en 1979, desfila un paisanaje notable, cada uno con su historia y su relación con el maestro: sablistas como el poeta bohemio Pedro Luis de Gálvez, admirados como Manuel de Falla, enemigos como Federico Moreno Torroba… Tiene, no obstante, las mejores palabras para otro donostiarra como él, el novelista Pío Baroja, con el que escribió Adiós a la bohemia, una rareza maravillosa de la cual hace tres años sacó su propia versión un tercer hijo de San Sebastián, el gran Rafael Berrio, fallecido este pasado mes de marzo. Con el libreto del autor de La busca hizo, en palabras del director teatral Mario Gas, “una obra maestra, una cuasi-ópera llena de intensidad dramática y robustez sinfónica amén de un lirismo acendrado y con una visión crítica que hace pensar en la literatura regeneracionista y en el 98”.

La del manojo de rosas

Antes de la ópera chica con Baroja, Sorozábal ya había estrenado cuatro obras y un año después, en 1934, subió a las tablas La del manojo de rosas, una de sus comedias más recordadas. La compuso cuando su mujer, a la que había conocido unos años antes como protagonista de su opereta Katiuska, estaba embarazada de su único hijo, con el que compondría dos décadas después Las de Caín. Se propuso demostrar la vigencia del sainete madrileño con “una música sencilla, espontánea, garbosa, que tuviera salero y sentimiento, con sabor popular, pero no folclórico ni populachero y que, dentro de su sencillez, los entendidos en música encontrasen huellas de modernidad hasta pensar incluso en Stravinski…”. ¡Toma ya!

La tabernera del puerto

La primera versión se estrenó en Barcelona el año en que estalló la guerra civil. La segunda fue en 1940 en el Teatro de la Zarzuela y supone para su autor el recuerdo del “crimen teatral más grande de la historia lírica española”. Sorozábal acusó al maestro Federico Moreno Torroba –el compositor de Luisa Fernanda– de organizar un grupo dispuesto a sabotear la obra para insultar a su autor y tacharle de rojo. Así se hizo y desde entonces cacheaban a la gente a la entrada del teatro, recibía presiones de Falange y llamaban a su domicilio con amenazas constantes. Este romance marinero tiene momentos que forman parte de lo más querido del género.

Black el payaso

Todavía en el tramo más duro de la posguerra consiguió con esta opereta triunfar el día del estreno… y que no se enterara nadie porque, siempre se quejó, la censura prohibió que se pudieran publicar. Sorozábal la considera, con toda la razón, una de sus mejores partituras.

La eterna canción

Tras el éxito de Don Manolito, llegó el “sainete madrileño de las azoteas y las ‘boites’”. Parte de una idea del propio Sorozábal que desarrolló en el libreto Luis Fernández Sevilla. Con esa franqueza que era marca de la casa, el músico confiesa que hiló demasiado fino para que el público general captara las licencias que se tomó utilizando motivos de obras de Wagner, Breton o Barbieri. Da igual: es una pieza chulesca y socarrona, sobrada de encanto y grandes melodías, y tan madrileña o más como la calle de Alcalá.

Pablo Sorozábal se murió en 1988 sin ver sobre las tablas su ópera Juan José, la obra en la que más tiempo invirtió. “Once años de trabajo con ilusiones y desalientos y un esfuerzo constante” en el tramo final de su vida. De las dificultades para subirla a la escena dan cuenta las páginas últimas del libro. Se estrenó, por fin, hace cuatro años en un montaje de José Carlos Plaza para el Teatro de la Zarzuela.

Su música cantada, cómica y tierna, lírica y entrañable, envejece más que bien y confiemos en que pronto, con el virus ya derrotado, haya nuevas oportunidades de poder disfrutarla en un teatro. Se lo merece el maestro y nosotros también.